- トップ

- > 不起訴処分とは?無罪との違いを弁護士がわかりやすく解説

不起訴処分とは?無罪との違いを弁護士がわかりやすく解説

☑ 不起訴処分とはどういう意味?

☑ 不起訴処分と無罪の違いは?

☑ 不起訴処分になる理由は?

☑ 不起訴処分になる方法は?

このような疑問点について、刑事事件に詳しいウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が解説しました。ぜひ参考にしてみてください!

不起訴処分とは?

1.不起訴処分の意味は?

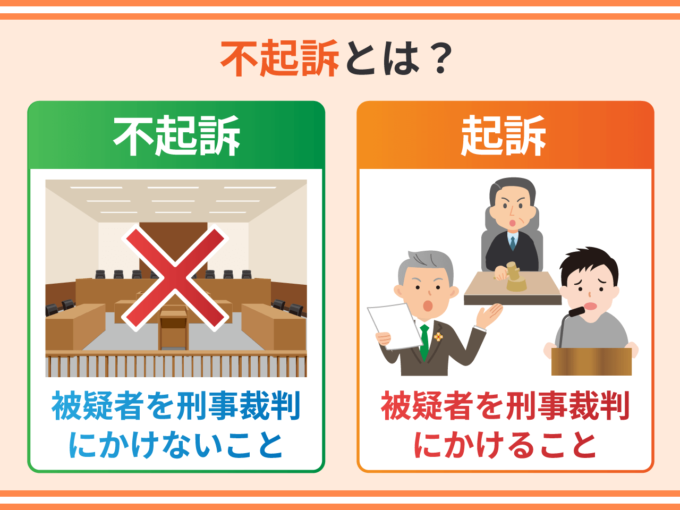

「不起訴処分」(ふきそしょぶん)とは、被疑者を刑事裁判にかけないことです。

これに対して、「起訴」とは被疑者を刑事裁判にかけることです。被疑者が起訴されると「被告人」と呼ばれ、裁判の当事者として審理を受け、判決を言い渡されます。

2.不起訴処分は誰が決める?

刑事事件の捜査はまずは警察によって行われますが、最終的には検察官に引き継がれます。起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。これを「検察官の起訴独占主義」といいます。警察が決めるわけではありません。

【刑事訴訟法】

引用元:刑事訴訟法-e-Gov法令検索 |

3.不起訴処分になればどうなる?

①前科がつかない

不起訴処分になれば前科はつきません。前科とは「刑事裁判で有罪判決が確定したこと」です。不起訴処分になれば刑事裁判が開かれないため、有罪判決を受けることもありません。そのため前科がつかないのです。

②前歴はつく

不起訴処分になれば前科はつきませんが、前歴はつきます。前歴とは、「刑事事件の被疑者として捜査の対象になったことがある事実」です。

前歴がついたからといって資格制限などの法的なデメリットはありません。ただ、起訴猶予で不起訴処分になった場合は、再び罪を犯したときに処分が重くなりやすいというデメリットがあります。

不起訴処分と無罪の違いは?

不起訴処分も無罪も「前科がつかない」という点では同じですが、以下のような違いがあります。

1.刑事裁判が開かれるか否かの違い

不起訴処分は刑事裁判にかけないという処分ですので、不起訴処分になった時点で刑事裁判が開かれることなく手続が終了します。これに対して、無罪は、刑事裁判で審理された結果、判決として裁判官によって言い渡されるものです。

2.犯罪事実が認定されるか否かの違い

無罪が言い渡されたということは、刑事裁判で犯罪事実が認定されなかったことを意味します。

これに対して、不起訴処分の中には、無罪と同様に、検察官が犯罪事実を認定できない場合に出される処分もありますが、犯罪事実を認定できるときに出される処分もあります。

このように不起訴処分の中には犯罪事実を認定できるものもあるという点が無罪と異なります。

3.難易度の違い

不起訴処分になる確率は68%です。実に3分の2以上の刑事事件が不起訴処分で終了しています。

根拠:【2023年検察統計年報】被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較

これに対して、無罪となる確率は起訴された刑事事件のわずか0.04%です。2500件に1件しか無罪にならないのです。

根拠:【2023年検察統計年報】審級別 確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員

このことから、起訴後に無罪を目指すよりも、起訴前に不起訴処分を目指す方が圧倒的に成功率が高いことがわかります。

不起訴処分の理由は?

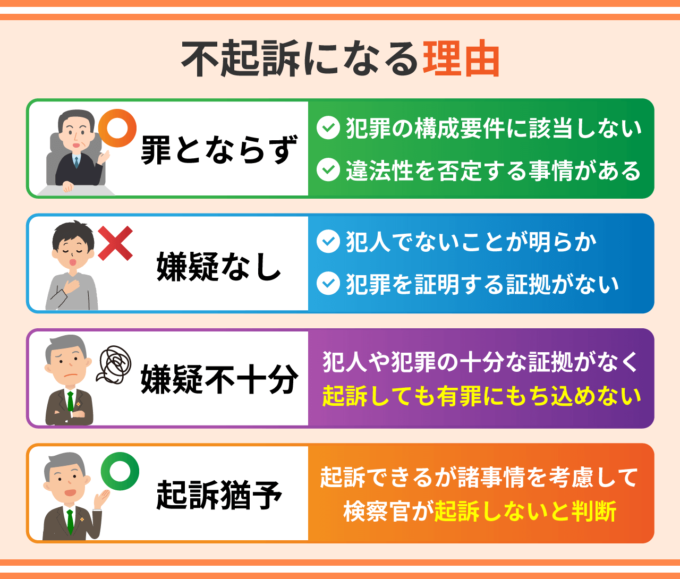

不起訴処分には必ず理由があります。不起訴処分の理由は全部で20種類ですが、代表的なものは、①罪とならず、②嫌疑なし、③嫌疑不十分、④起訴猶予の4つです。これら4つの理由について詳しく見ていきましょう。

不起訴処分の理由① 罪とならず

罪とならずとは、被疑事実が犯罪の構成要件に該当しないとき、または正当防衛などの違法性を否定する事情があることが証拠上明らかなときになされる不起訴処分です。

不起訴処分の理由② 嫌疑なし

嫌疑なしとは、被疑者が犯人でないことが明らかなとき、または、犯罪を証明する証拠がないことが明らかなときに出される不起訴処分です。真犯人が見つかった場合や被疑者にアリバイがある場合は嫌疑なしで不起訴になります。

不起訴処分の理由③ 嫌疑不十分

嫌疑不十分とは、被疑者が犯人であることや犯罪の成立について十分な証拠がなく、起訴しても有罪にもち込めないと検察官が判断したときに出される不起訴処分です。

嫌疑なしと異なり完全にシロというわけではありませんが、刑事裁判では、被告人が罪を犯したことを検察官が証明できなければ無罪になるため、証明できるだけの十分な証拠がない場合は、嫌疑不十分で不起訴にします。

不起訴処分の理由④ 起訴猶予

起訴猶予とは、被疑者が罪を犯したことを証明するだけの十分な証拠があり、起訴しようと思えばできるものの、犯罪行為の内容や被疑者の状況、被害者の処罰感情などの事情を考慮して、検察官が起訴しないと判断したときに出される不起訴処分です。

【刑事訴訟法】

引用元:刑事訴訟法-e-Gov法令検索 |

【不起訴理由の比率】

罪とならず | 1.5% |

| 嫌疑なし | 1.1% |

| 嫌疑不十分 | 20.7% |

| 起訴猶予 | 69.2% |

| その他 | 7.5% |

根拠資料:2022年版検察統計年報:8 罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員

不起訴処分の理由一覧

不起訴処分の理由は以下のとおり全部で20種類あります。

訴訟条件を欠く場合 | |

不起訴理由 | 内容 |

| 被疑者死亡 | 被疑者が死亡したときになされる |

| 法人等消滅 | 被疑者である法人等の団体が消滅したときになされる |

| 裁判権なし | 事件が日本の裁判管轄に属さないときになされる |

| 第1次裁判権なし・不行使 | 米国などに第1次裁判権があるときや日本が第1次裁判権を放棄したときになされる |

| 親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し | 親告罪で告訴・告発・請求がないときになされる |

| 通告欠如 | 道路交通法130条の規定により起訴できないときになされる |

| 反則金納付済み | 交通違反で反則金を納付している場合になされる |

| 時効完成 | 時効が完成したときになされる処分 |

| 確定判決あり | 同一の事件について判決が確定しているときになされる |

| 保護処分済み | 同一の事件について少年法の保護処分が出ているときになされる |

| 起訴済み | 同一の事件について既に起訴されているときになされる |

| 刑の廃止 | 犯罪後に刑が廃止されたときになされる |

| 大赦 | 大赦の対象になっているときになされる |

| 時効完成 | 公訴時効が完成したときになされる |

被疑事件が罪とならない場合 | |

| 不起訴理由 | 内容 |

| 刑事未成年 | 被疑者が犯行当時14歳未満であったときになされる |

| 心神喪失 | 心神喪失で責任能力が認められないときになされる処分 |

| 罪とならず | 犯罪の要件に該当しないときや正当防衛などの違法性阻却事由があることが明白なときになされる |

犯罪の嫌疑がない場合 | |

| 不起訴理由 | 内容 |

| 嫌疑なし | 犯人でないことや証拠のないことが明白なときになされる |

| 嫌疑不十分 | 犯罪を立証する証拠が不十分なときになされる |

犯罪の嫌疑がある場合 | |

| 不起訴理由 | 内容 |

| 刑の免除 | 内乱予備罪の自首免除など刑が免除されているときになされる |

| 起訴猶予 | 起訴できるが検察官の裁量によりなされる |

不起訴処分と罰金の関係は?

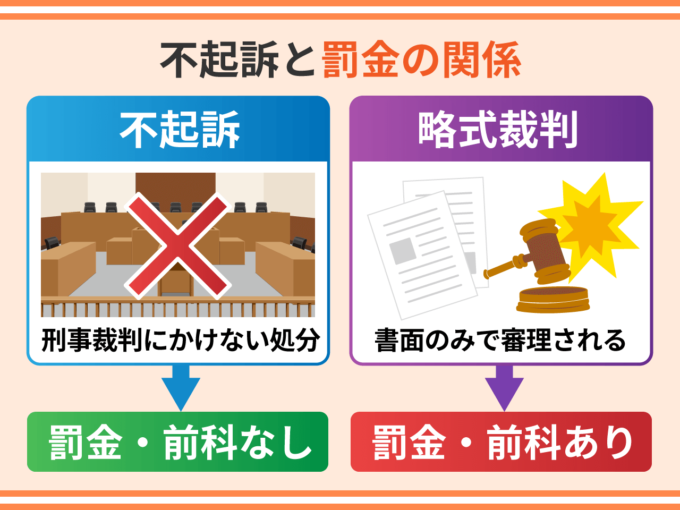

刑事事件で罰金を科されるのは、起訴され刑事裁判で審理された場合のみです。不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけない処分です。そのため、不起訴処分になれば罰金が科されることはありません。

逆に、罰金を科されたということは不起訴処分にならなかったことを意味します。通常、罰金を科されるときは略式裁判という簡単な裁判で審理されます。略式裁判は書面のみで審理され法廷は開かれません。そのため被告人が法廷に行くこともありません。

⇒略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説

「罰金を支払えという書面が家に届いたが、裁判所に一度も行っていないので不起訴ではないのか?」と思われるかもしれません。

実際は、被告人が知らないうちに略式裁判で審理されていますので、不起訴処分になったわけではありません。罰金であっても有罪の判断である以上、前科はついてしまいます。

不起訴処分になるための方法は?

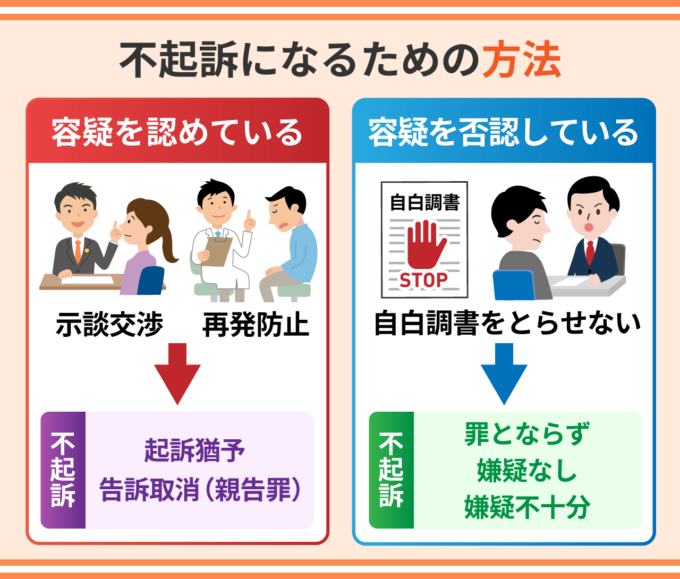

1.容疑を認めているケース

容疑を認めている場合、起訴猶予または告訴取消(親告罪の場合)による不起訴処分を目指します。以下、被害者がいる事件といない事件にわけて解説します。

①被害者がいる事件

性犯罪や財産犯罪、暴力犯罪など被害者がいる事件については、被害者と示談をして許してもらえれば、起訴猶予で不起訴になる可能性が高くなります。

器物損壊などの親告罪については、示談をして告訴を取り消してもらえば、告訴取消による不起訴になります。刑事事件の被害者は加害者と関わりたくないと思っているため、示談交渉は弁護士を通して行うことになります。

②被害者のいない事件

交通違反や薬物犯罪など被害者のいない事件については、再発防止プランを実行し、「これなら更生できる。」と検察官に納得してもらうことが必要です。

弁護士が被疑者や家族と協議して再発防止プランを立て、被疑者の取り組み状況を証拠化して検察官に提出します。

2.容疑を否認しているケース

容疑を否認している場合、①罪とならず、②嫌疑なし、③嫌疑不十分のいずれかの理由による不起訴処分を目指します。取調べで「私がやりました」という自白調書をとられると、後で撤回することはできないので、起訴される可能性が高くなります。

自白調書をとらせないよう、弁護士がひんぱんに接見したり、取調べに同行して被疑者をサポートします。

不起訴処分告知書とは?

不起訴になれば検察官から「不起訴処分告知書」と呼ばれる証明書をもらうことができます。弁護士をつけていれば弁護士が本人の代わりに不起訴処分告知書を取得してくれるでしょう。

弁護士をつけていない場合は、本人が担当の検察官に申請することにより交付してもらうことができます。

不起訴処分告知書の詳細は以下のページをご覧ください。

【関連ページ】