- トップ

- > ひき逃げは弁護士へ相談!不起訴になる事例や理由、方法を解説

ひき逃げは弁護士へ相談!不起訴になる事例や理由、方法を解説

☑ ひき逃げで不起訴になる事例は?

☑ ひき逃げで不起訴になるのはなぜ?

☑ ひき逃げで不起訴になる方法は?

☑ ひき逃げで示談をすれば不起訴になる?

☑ ひき逃げで不起訴なら免許取消しにならない?

このような疑問に応えるために、多数のひき逃げ事件を扱ってきた弁護士 楠 洋一郎が、ひき逃げの加害者側が知っておいた方がよいことをまとました。ぜひ参考にしてみてください!

目次

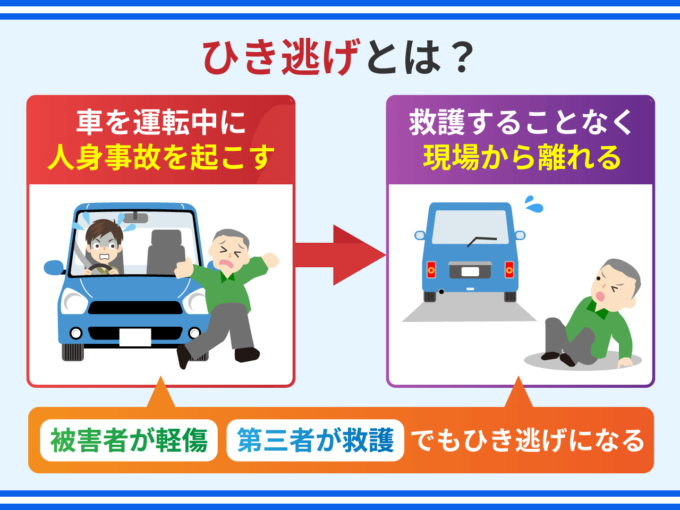

ひき逃げとは?

交通事故があったとき、車両の運転者等は直ちに車両を停止して負傷者を救護しなければなりません。この義務を救護義務といいます。

ひき逃げとは救護義務に違反してその場から離れることです。典型的なひき逃げは、車を運転中に人身事故を起こした後、けが人を救護することなく現場から走り去ることです。

【こんな場合もひき逃げになる】

☑ 被害者が軽傷だったので大丈夫と思い現場から立ち去った

☑ 通行人が救急車の手配や応急手当をしていたので大丈夫と思い立ち去った

【道路交通法の救護義務】

|

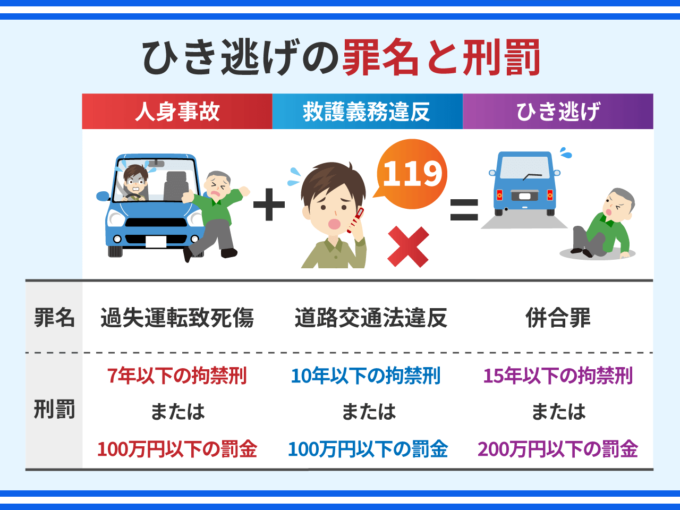

ひき逃げの罪名・刑罰は?

ひき逃げは人身事故と救護義務違反の2つの犯罪に分けられます。人身事故は自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪になります。救護義務違反は道路交通法違反になります。

起訴されて刑事裁判になれば、過失運転致死傷罪と道路交通法違反は、併合罪として、あわせて15年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金になります。

拘禁刑とは従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した新たな刑罰です。拘禁刑になれば刑務所に収容されますが、懲役刑のように刑務作業が義務とされておらず、更生プログラムを受けさせるなど受刑者の特性に応じて柔軟な処遇が可能となります。

【ひき逃げの刑罰】

| 犯罪 | 刑罰 |

人身事故 | 過失運転致死傷 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |

救護義務違反 | 道路交通法違反 | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |

*併合罪として扱われた場合、刑罰の上限は重い犯罪の最高刑の1.5倍になります。

ひき逃げと当て逃げの違いは?

当て逃げとは、物損事故を起こした運転者が、道路上の危険を防止するために必要な措置をとることなく、また、警察に事故の状況を報告することなく事故現場から走り去ることです。

ひき逃げは人身事故に起因して発生するのに対し、当て逃げは物損事故に起因して発生するという点が異なります。物損については、民事事件として被害者から損害賠償を請求されるリスクはありますが、刑事事件にはなりません。

しかし、物損であっても当て逃げをした場合は刑事事件(道路交通法の危険防止義務・報告義務違反)になります。

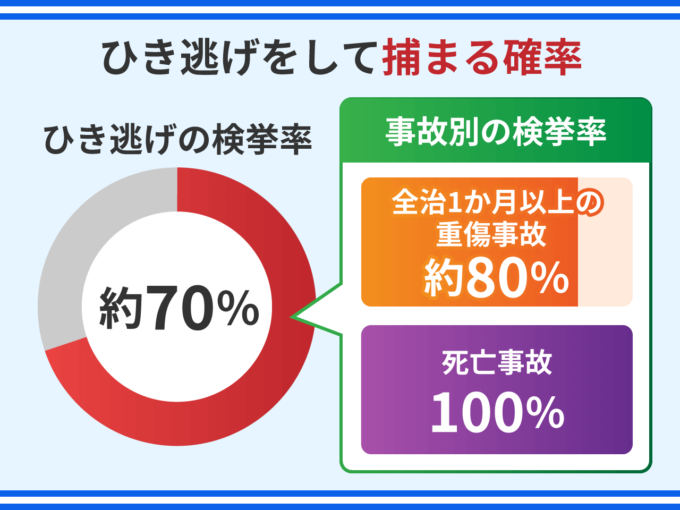

ひき逃げをして捕まる確率は?

令和5年版犯罪白書によれば、ひき逃げの検挙率は69.3%です。そのうち全治1か月以上の重傷事故の検挙率は79.4%、死亡事故の検挙率は101%です。防犯カメラの発達などにより年々、検挙率が上がっています。

*検挙率は検挙件数を認知件数で割った数値です。検挙件数には、前年以前に認知された事件に係る検挙事件が含まれることがあるため、検挙率が100%を超える場合があります。

ひき逃げの証拠として、被害車両や後続車両のドライブレコーダー、防犯カメラ、衝突時に車から脱落したパーツ、被害車両についた塗装痕等があります。警察はこれらの証拠からひき逃げの容疑者を絞り込んでいきます。

「ひき逃げは捕まらない」と思っている方もいますが、実際は捕まる確率が高いので、逮捕を回避するため早めに自首した方がよいでしょう。

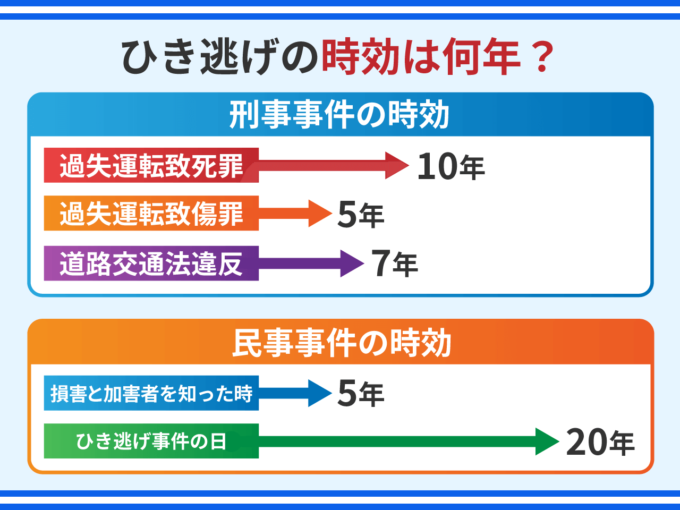

ひき逃げの時効は何年?

ひき逃げは刑事・民事の両方で事件化することがあります。ひき逃げの時効は刑事事件と民事事件で以下のように異なります。

1.刑事事件の時効

刑事事件の時効を公訴時効といいます。公訴時効が完成すると起訴することができなくなります。そのため逮捕されることもありません。

ひき逃げは、人身事故についての過失運転致死傷罪と救護義務違反についての道路交通法違反に分けられます。過失運転致死罪の時効は10年、過失運転致傷罪の時効は5年、道路交通法違反の時効は7年です。

2.民事事件の時効

ひき逃げは不法行為(民法709条)として民事事件にもなり得ます。不法行為に基づく損害倍書請求の時効は以下のいずれかです。

①損害及び加害者を知ったときから5年

②ひき逃げ事件の日から20年

ひき逃げで不起訴になる事例は?

不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけないこととする処分です。

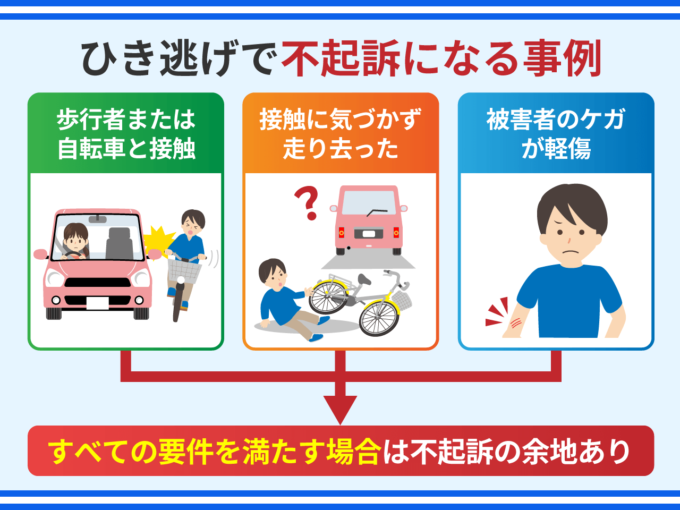

不起訴になれば処罰されることはありませんし、前科がつくこともありません。被疑者にとって最も軽い処分といえます。ひき逃げで最も不起訴になりやすい事例は以下の3つの要件を全て満たすケースです。

①歩行者または自転車と接触した

②運転者は接触したことに気づかず走り去った

③被害者のケガが軽傷である

具体的には以下のような事例です。

狭い道路で被疑者が運転していた車の左のサイドミラーが被害者の運転する自転車の右ハンドルにぶつかり、被害者が転倒して軽いけがを負った。被疑者は接触したことに気づかずそのまま走り去った。 |

上の事例では、過失運転致死傷罪と道路交通法違反の2つの犯罪について、いずれも不起訴になる余地が十分にあります。

ひき逃げで不起訴になるのはなぜ?

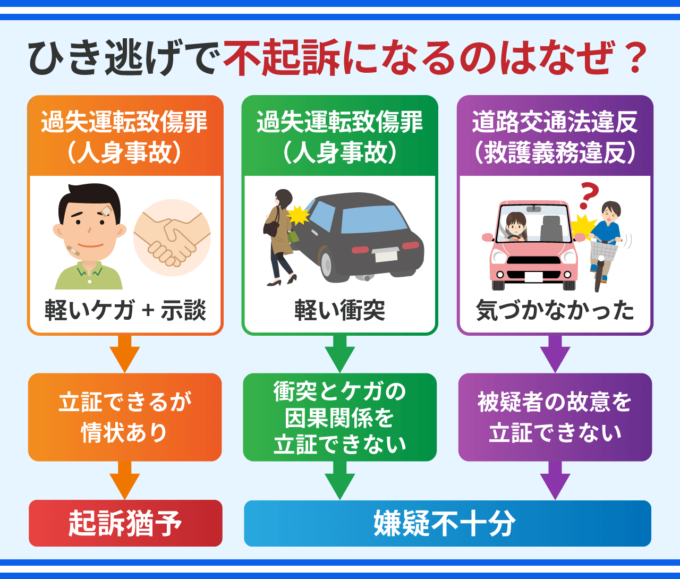

上で挙げたひき逃げの事例では、過失運転致傷罪と道路交通法違反の双方で不起訴になる余地が十分にあります。なぜそのように言えるのでしょうか?

過失運転致傷罪(人身事故)と道路交通法違反(救護義務違反)にわけてみていきましょう。

1.過失運転致傷罪(人身事故)

①起訴猶予で不起訴になるケース

不注意で人身事故を起こし被害者にケガをさせた場合、過失運転致傷罪が成立します。もっとも、被害者のケガが軽い場合は、起訴猶予で不起訴になる余地があります。

「起訴猶予」とは、起訴して有罪にもちこめるだけの証拠はあるものの検察官の裁量により不起訴とする処分です。

本来起訴できるにもかかわらず起訴猶予にしてもらうためには、被害者のケガが軽いだけではなく示談が成立していることが必要です。また、「赤信号を看過していた」といった重大な過失がないことも必要です。

②嫌疑不十分で不起訴になるケース

信号待ちで停止している車に後方から低速で衝突したケースのように衝突の程度が軽い場合は、たとえ被害者が診断書を警察に提出していたとしても、衝突とケガの因果関係を証明することができず不起訴になることがあります。

この場合の不起訴理由は起訴猶予ではなく嫌疑不十分です。「嫌疑不十分」とは、裁判で有罪に持ち込めるだけの証拠がない場合に出される不起訴処分です。

2.道路交通法違反(救護義務違反)

道路交通法違反は過失運転致傷罪と異なり故意犯です。そのため、道路交通法違反が成立するためには、人身事故を起こしたことと、事故によって人にケガをさせたことを認識していなければなりません。

そもそも接触したことに気づいていなければ、被害者にケガをさせたこともわからないため、救護義務に違反しているとの認識を持てません。そのため、道路交通法違反にはなりません。

刑事裁判では、検察官が被告人が有罪であることを証明しなければなりません。故意があることを検察官が立証できなければ、無罪になります。起訴前の時点で、検察官が「故意を立証できない」と判断すると、嫌疑不十分で不起訴にします。

ひき逃げで不起訴になる方法は?

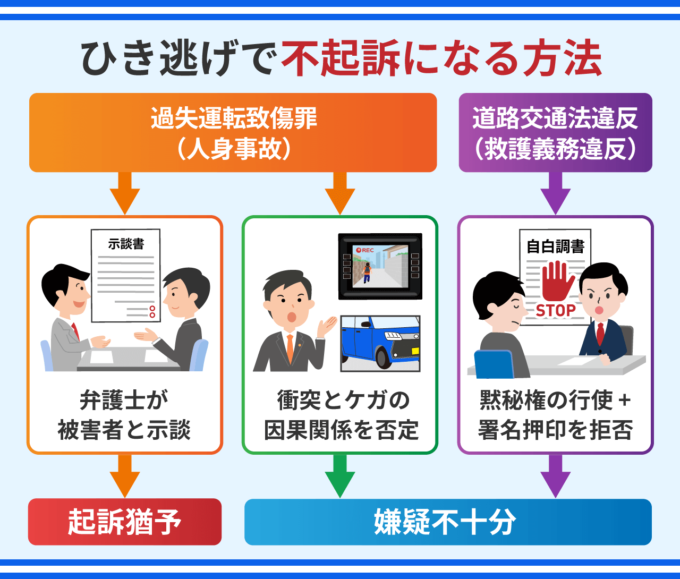

1.過失運転致傷罪(人身事故)で不起訴になる方法

①起訴猶予で不起訴を目指す

過失運転致傷罪で不起訴(起訴猶予)となるためには、被害者との間で示談をすることが必要です。任意保険に入っていれば、保険会社が示談交渉をしてくれますが、保険会社がとりつけた示談書には、「許す」といった宥恕文言(ゆうじょもんごん)が入っていません。

弁護士に依頼して、保険会社による示談とは別に、宥恕文言が入った示談をとりつけることができれば、起訴猶予で不起訴となる可能性が上がります。

②嫌疑不十分で不起訴を目指す

「衝突と被害者のケガとの因果関係がない」として嫌疑不十分による不起訴を狙う場合は、事故車両の写真やドライブレコーダーの映像によって、「事故によってケガをした」との被害者の主張が事実に反することを弁護士が主張します。

2.道路交通法違反(救護義務違反)

道路交通法違反で不起訴となるためには、故意を認める自白調書をとられないようにすることが必要です。「運転中に事故を起こしたことに気づいていました。」といった内容の調書をとられてしまうと、起訴される可能性が高くなります。

過失運転致傷罪については、被害者と示談をすれば「起訴猶予」で不起訴になる可能性が高まりますが、救護義務は公法上の義務ですので、被害者個人と示談をしたからといって、必ずしも起訴猶予で不起訴になるわけではありません。

そのため、黙秘権を行使したり、調書への署名押印を拒否することにより嫌疑不十分での不起訴を目指します。まずは刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。

⇒供述調書の署名押印を拒否できる?メリットや拒否の仕方について

ひき逃げで逮捕を回避する方法は?

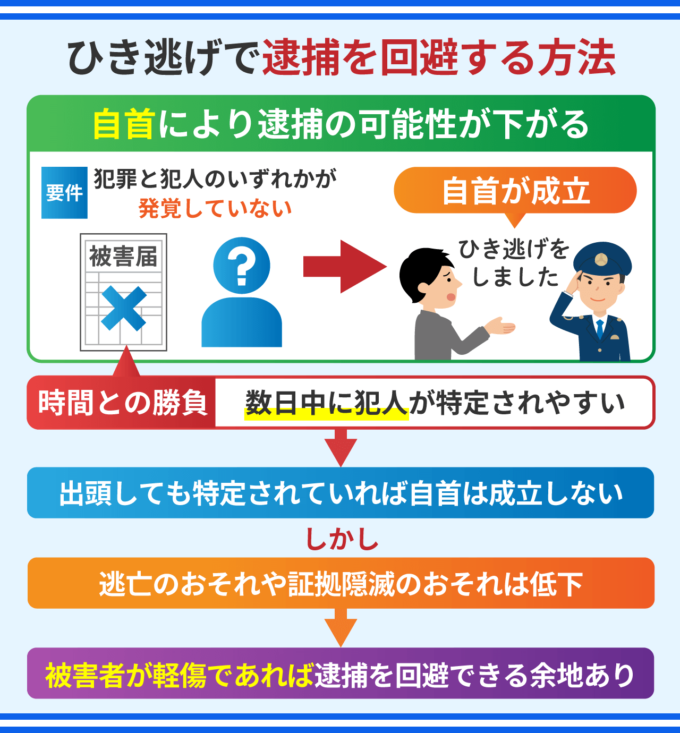

1.自首により逮捕の可能性が下がる

ひき逃げで逮捕を回避する方法として、自首することが考えられます。自首とは捜査機関に出頭し、自発的に犯した罪を申告して処分を求めることです。

自首という形で自ら警察に出頭し捜査に協力することにより、逮捕の要件である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすくなり、逮捕される可能性が低くなります。

2.ひき逃げの自首は時間との勝負

警察に出頭して罪を自供すれば常に自首が成立するわけではありません。自首の要件として犯罪と犯人の両方が捜査機関に発覚していないことが必要です。そのため、出頭した時点で被疑者として特定されていれば、自首にはならないのです。

ひき逃げの目撃者がナンバーを一部でも覚えていれば、警察のナンバー照会から遅くとも数日で被疑者を特定することが可能です。そのため、自首をするのであればすぐに動く必要があります。

3.自首できなかった場合

警察に出頭する前の時点では、自分が被疑者として特定されているかどうかを知ることはできません。自首を目的として出頭したものの、既に特定されており、自首にならないこともあります。

その場合でも、自ら出頭している以上、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが低下したと言えるので、被害者が軽傷であれば逮捕を回避できる余地は十分にあります。

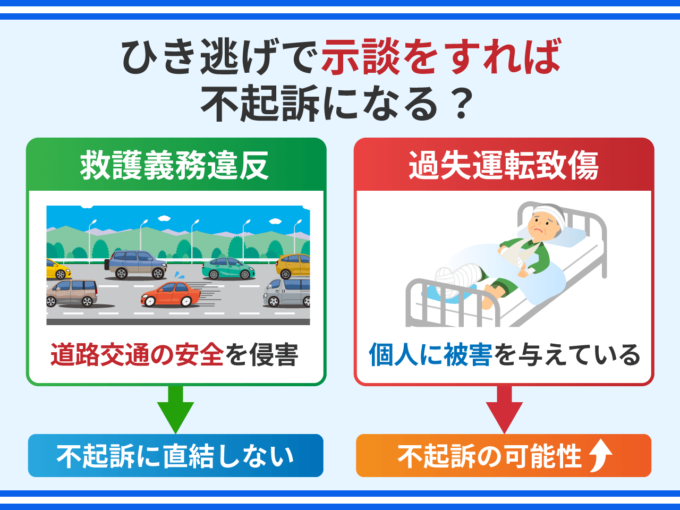

ひき逃げで示談をすれば不起訴になる?

1.救護義務違反と示談

救護義務は被害者のみならず広く道路交通の安全のために定められた義務ですので、示談をして被害者に許してもらったからといって、不起訴に直結するわけではありません。

ただ、軽微な軽傷事故であれば、示談が成立することにより起訴猶予で不起訴になる余地はあるでしょう。

2.人身事故と示談

人身事故(過失運転致傷)については、被害者側と示談をすることにより、起訴猶予で不起訴となる可能性が高まります。

人身事故の損害賠償は相場が確立しており、事故の状況や入通院の期間、後遺症の有無や程度などによって定型的に算出されるため、そのようにして算出された金額が示談金の相場ということになります。

例えば、1か月通院した場合の慰謝料は、保険会社の基準で12万6000円です。1ヶ月入院した場合の慰謝料は25万2000円です。

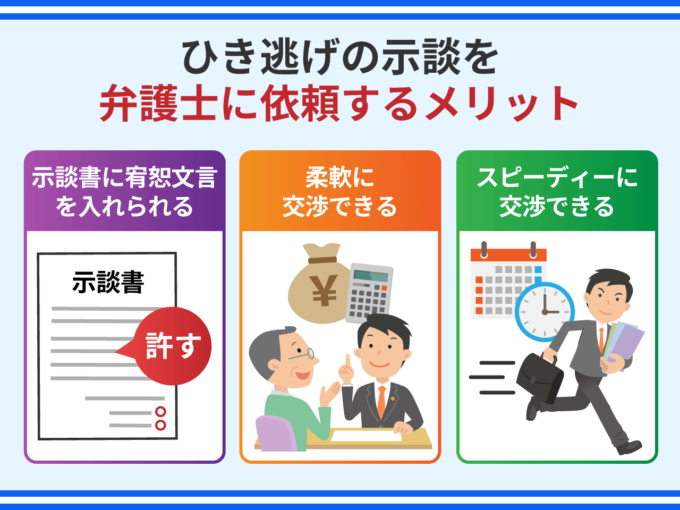

ひき逃げの示談を弁護士に依頼するメリット

交通事故の示談は保険会社を通じてするのが一般的ですが、保険会社の示談に加えて、弁護士に依頼して示談をする方法もあります。弁護士に示談を依頼するメリットは次の3つです。

1.示談書に宥恕文言を入れられる

保険会社は刑事事件の処分を軽くするために交渉するわけではありません。示談書にも「許す」とか「刑事処罰を求めない」といった宥恕文言(ゆうじょもんごん)は入りません。そのため不起訴や執行猶予を獲得するという点からは不安が残ります。

これに対して、弁護士が示談交渉をする場合は、宥恕文言を入れることを意識して交渉しますので、示談書に宥恕文言が入る可能性が高くなります。

2.柔軟に交渉できる

保険会社が示談交渉をする場合、あらかじめ決まった基準にもとづき示談金を提案します。軽傷事故で1、2回しか通院していないケースでは、数万円しか提示しないことが多いですし、ひき逃げであることも考慮されません。

そのため、被害者が保険会社の提示する金額に納得できず、示談交渉が長期化して、その間に起訴されてしまうこともあります。これに対して、弁護士が交渉する場合は、金額面も含め柔軟な交渉が可能になります。

3.スピーディーに交渉できる

保険会社は被害者の症状が固定しないと示談を締結することができません。「症状固定」とは症状がこれ以上良くも悪くもならない状態のことです。

症状固定したか否かは医師が判断します。重傷事件の場合は症状固定するまでに半年以上かかることもあります。

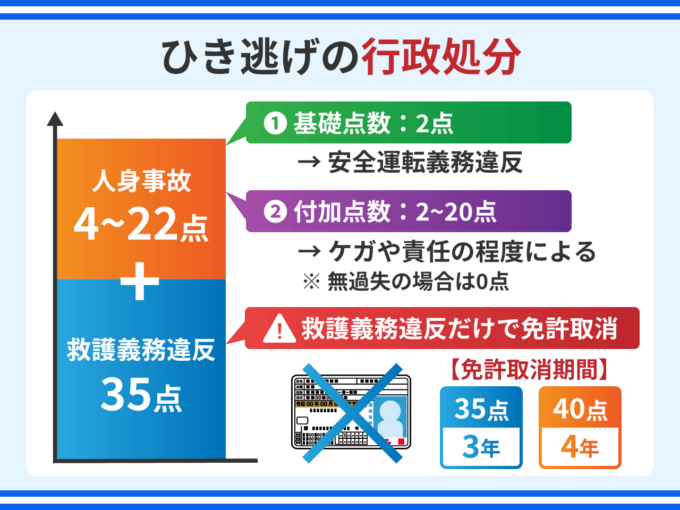

ひき逃げの行政処分はどうなる?

ひき逃げ事件の捜査対象になると不起訴、罰金、拘禁刑のいずれかの刑事処分が下されますが、それとは別に行政処分の対象にもなります。ひき逃げは救護義務違反と人身事故に分けられるため、それぞれについての行政処分を見ていきましょう。

1.救護義務違反の行政処分

救護義務違反の行政処分は35点で、一発で運転免許が取り消されます。免許停止等の前歴や他の違反がなければ、運転免許を取得できない欠格期間は3年です。免許停止等の前歴があれば欠格期間は4年以上になります。

2.人身事故の行政処分

人身事故の点数は、過失の程度や被害者のケガの重さによって異なりますが、最低でも4点が付加されます。

もし5点が付加されれば、救護義務違反の35点と合計して40点となり、免許停止等の前歴や他の違反がなくても免許取消の欠格期間は4年となります。

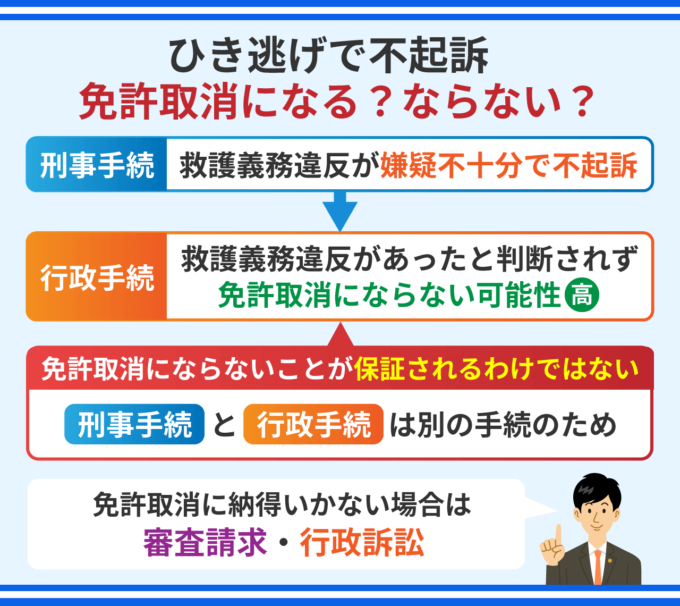

ひき逃げで不起訴-免許取消になる?ならない?

1.嫌疑不十分で不起訴になれば免許取消を回避できる可能性が高い

救護義務違反の行政処分は35点で一発で免許取消になります。救護義務違反が嫌疑不十分で不起訴になった場合でも免許取消になるのでしょうか?

嫌疑不十分とは、検察官が公判を維持できるだけの証拠がないと判断して不起訴にすることです。そのため、救護義務違反について嫌疑不十分で不起訴になった場合、救護義務違反があったと証明するのは難しいと判断されたことになります。

そのため、行政手続でも救護義務違反があったと判断されることはなく、免許取り消しを回避できる可能性が高いです。

2.嫌疑不十分で不起訴になっても免許取消になることがある

刑事手続と行政手続は別の手続であるため、嫌疑不十分で不起訴になったからといって、免許取り消しにならないことが保証されるわけではありません。

嫌疑不十分で不起訴になってもまれに免許取り消しになるケースもあります。

取り消し処分に納得できないという場合は、審査請求や行政訴訟という形で不服を申し立てることができます。まずは行政事件に強い弁護士に相談してみてください。

ひき逃げに強い弁護士が解説!