- トップ

- > 少年事件の弁護士費用の相場は?弁護士に依頼するメリットや事件の流れ

少年事件の弁護士費用の相場は?弁護士に依頼するメリットや事件の流れ

☑ 少年事件の弁護士費用はいくら?

☑ 国選弁護人はどうやって呼ぶ?

☑ 国選付添人は国選弁護人とどう違う?

☑ 少年事件を弁護士に依頼するメリットは?

☑ 少年事件の流れは?

このような疑問に答えるため、ウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が少年事件について知っておきたいことをわかりやすく解説しました。少年事件の弁護士費用についても詳しく説明していますので、参考にしてみてください。

民法改正により、2022年4月から、成人となる年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、少年事件における少年は20歳未満とされています(少年法2条1項)。このページでも20歳未満の方を「少年」と表記しています。

目次

少年事件の弁護士費用の種類は?

少年事件の弁護士費用の種類は以下となります。

法律相談料 | 法律相談の料金です。相場は30分あたり5000円です。ご依頼後は何度相談しても費用は発生しません。 |

着手金 | 弁護活動をスタートする際にお支払いただく費用です。着手金は原則として返金されません。 |

報酬金 | 一定の成果を実現したときに発生する費用です。成果の例として、「釈放」、「示談成立」、「不処分」、「少年院の回避」があります。 |

接見費用 | 弁護士が接見する度に発生する費用です。相場は3~5万円です。ウェルネスのように接見日当が発生しない料金プランもあります。 |

出廷日当 | 弁護士が裁判所に行く際に発生する費用です。相場は2~3万円です。ウェルネスのように出廷日当が発生しない料金プランもあります。 |

実費 | 交通費やコピー代です。ウェルネスのように実費を請求しない料金プランもあります。 |

少年事件の弁護士費用の相場は?

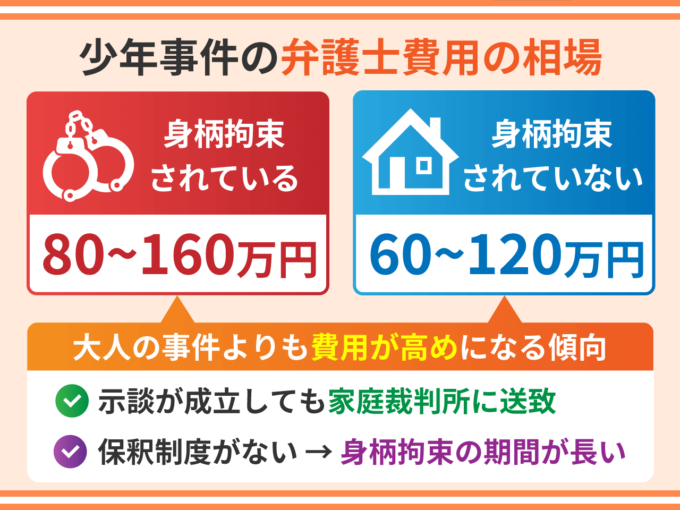

少年事少年事件の弁護士費用の相場は、身柄が拘束されている事件で総額80万~160万円、身柄が拘束されていない事件で総額60万円~120万円前後になります。

少年事件の弁護士費用は、大人の事件に比べてやや高めになる傾向があります。

大人の刑事事件は示談が成立すると不起訴という形で早期に終了することが多いですが、少年事件は示談が成立しても家庭裁判所に送致されるため、大人の事件よりも解決までの期間が長くなります。

また、大人の事件と異なり保釈の制度がないため、身柄拘束の期間も長くなりがちです。このような事情があるため、少年事件の弁護士費用は大人の事件よりも高めになります。

少年事件の弁護士費用を節約する方法は?

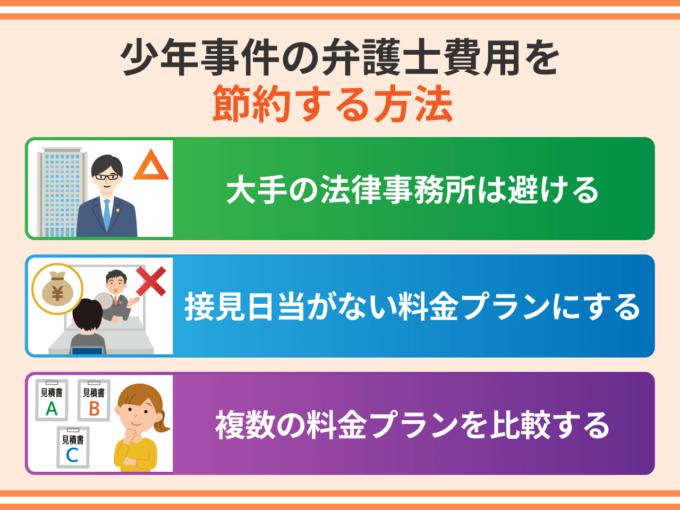

1.大手の法律事務所は避ける

大手の法律事務所は、事務所を維持・拡大するために、ネットマーケティングを駆使して大量に集客しています。ネットマーケティングにかかる膨大な広告費は依頼者から回収されますので、大手事務所の弁護士費用はどうしても高くなりがちです。

弁護士費用を節約するためには、マーケティングにお金をかけていない中小の法律事務所が狙い目です。

2.接見日当が発生しない料金プランにする

少年事件は、大人の事件のように不起訴や保釈がないため、身柄拘束が長引きやすいです。少年鑑別所に収容されると約4週間にわたり拘束されることになります。

接見日当が発生する料金プランだと、弁護士が接見に行く度に追加料金が発生します。身柄拘束が長引くと接見日当だけで数十万円になることも少なくありません。弁護士費用を節約するためには、接見日当が発生しない料金プランにした方がよいでしょう。

3.複数の料金プランを比較する

少年事件の弁護士費用にも相場はありますが、法律事務所によって金額に幅があります。なかにはびっくりするほど高額の料金プランを掲げている事務所もあります。

相談者は我が子が逮捕されてあせっている上、弁護士費用の相場を知らないため、金額が高くてもよくわからないまま依頼してしまうことが多いです。

事務所によって金額がかなり違ってくるため、複数の料金プランを比較するだけで、数十万円の費用を節約できることもあります。

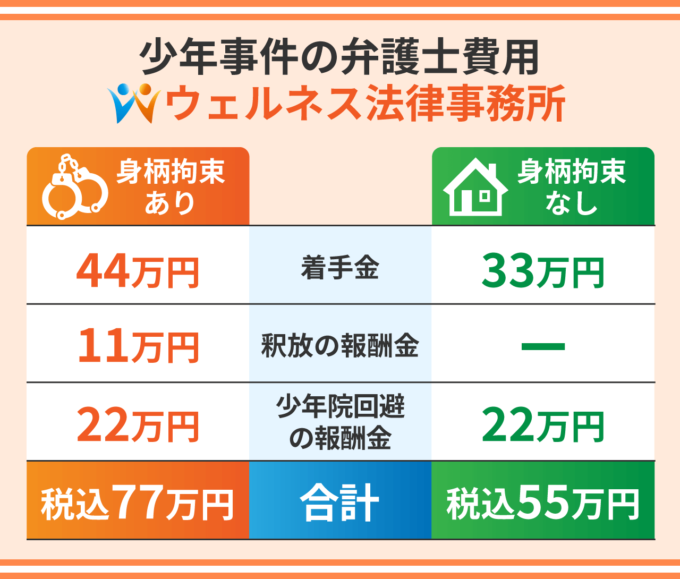

少年事件の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

身柄拘束されている事件 | 着手金 | 44万円 |

釈放の報酬金 | 11万円 | |

少年院を回避できた場合の報酬金 | 22万円 | |

身柄拘束されていない事件 | 着手金 | 33万円 |

少年院を回避できた場合の報酬金 | 22万円 |

*税込みの金額です。

ウェルネスでは、SEOとウェブライティングを内製化しており広告費がほとんど発生していないため、他の事務所に比べて圧倒的に安い弁護士費用を実現しています。

お子様の少年事件でお悩みの親御様はぜひウェルネス(03-5577-3613)の弁護士へご相談ください。

少年事件と国選弁護人

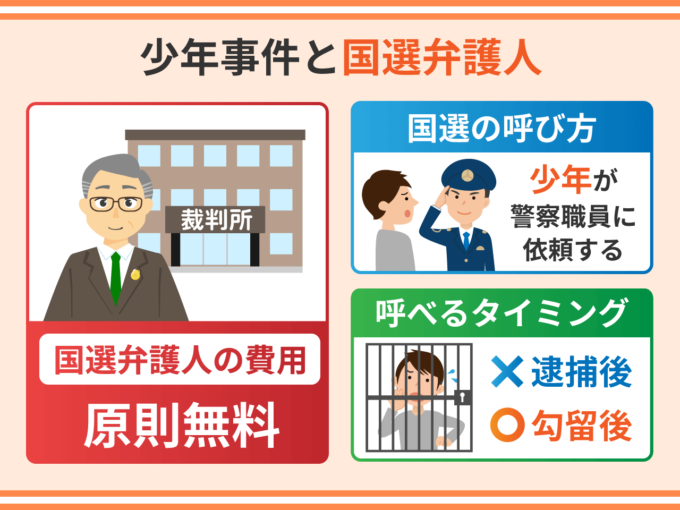

1.国選弁護人の費用は?

国選弁護人とは私選弁護人の弁護士費用を払えない方のために国が選任する弁護人です。少年事件の国選弁護人の費用は無料です。少年自身が50万円以上の資産をもっていれば有料になりますが、そのような少年はほとんどいないと思われます。

2.国選弁護人はどうやって呼ぶ?

国選弁護人の呼び方は、少年が警察の職員に「国選弁護人を呼んでください」と言うだけです。あとは裁判所や法テラスが必要な手続きをしてくれます。国選弁護人を呼べば翌日の夜までには来てくれるでしょう。

3.国選弁護人はいつ呼べる?

少年事件で国選弁護人を呼べるのは勾留された後になります。逮捕されていない少年や、逮捕されたばかりで勾留されていない少年は、国選弁護人を呼ぶことができません。

4.国選弁護人は少年しか呼べない

少年の親は国選弁護人を呼ぶことはできません。少年の中には弁護人をつけた方がよいということを理解していない方もいます。我が子のために国選弁護人をつけてもらいたい場合は、留置場で親が我が子と面会して、自分で国選弁護人を呼ぶようにアドバイスしてあげてください。

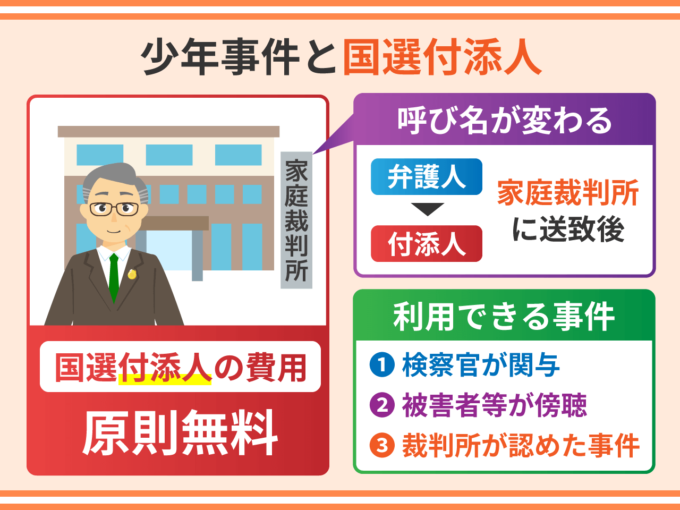

少年事件と国選付添人

1.国選付添人とは?

少年事件が家庭裁判所に送致される前は、弁護士は「弁護人」として少年のために活動します。少年事件が家庭裁判所に送致されると、「弁護人」から「付添人」に呼び名が変ります。

弁護人であっても付添人であっても、少年の処分をできるだけ軽くするという目的は同じです。国が選任する付添人を国選付添人といいます。

2.国選付添人の対象となる事件

少年事件で国選付添人を利用できるのは次の3つの事件です。

①検察官が少年審判に関与する事件

②被害者等が少年審判を傍聴する事件

③死刑・無期懲役・長期3年を超える懲役・禁錮にあたる犯罪で少年が鑑別所に収容されており、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると裁判所が認めるとき

①と②のケースでは、私選の付添人がいない場合は必ず国選付添人がつけられます。③のケースでは裁判所が必要と判断した場合に限り国選付添人がつけられます。

実際は①と②のケースはほとんどありません。国選付添人がつくのは③のケースで裁判所が必要性を認めた場合がほとんどです。

3.国選付添人の弁護士費用は?

国選付添人の弁護士費用は国選弁護人と同じく無料です。

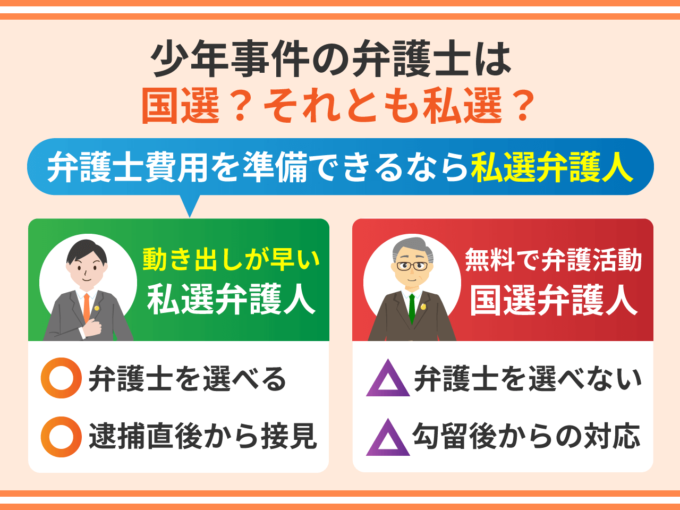

少年事件の弁護士は国選?それとも私選?

弁護士費用を準備できる場合は、国選弁護人・国選付添人よりも私選弁護人に依頼すべきです。理由は以下の2つです。

1.私選弁護人は弁護士を選べる

国選弁護人・国選付添人のデメリットは弁護士を選べないということです。国選の名簿に登録された弁護士がランダムに選ばれますので、少年事件の経験がない弁護士が担当になることもあります。

私選弁護人であれば、弁護士費用はかかりますが、依頼する側で弁護士を選ぶことができます。そのため、少年事件に強い弁護士、少年事件の経験豊富な弁護士に依頼することができます。

2.私選弁護人は動き出しが早い

逮捕されれば警察署に連行されすぐに取調べが始まります。取調官は言葉巧みに少年を誘導し、警察の見立てに沿った供述調書を作成しようとします。不利な調書をとられ署名・指印をしてしまうと、後から撤回することができません。

私選弁護人は逮捕直後から呼ぶことができますので、速やかに少年のもとにかけつけ、黙秘権等の重要な権利を説明し、取調べにどのように対応すればよいかをアドバイスすることができます。

国選弁護人は勾留されてからの動きだしになるため、初動が遅れるというデメリットがあります。

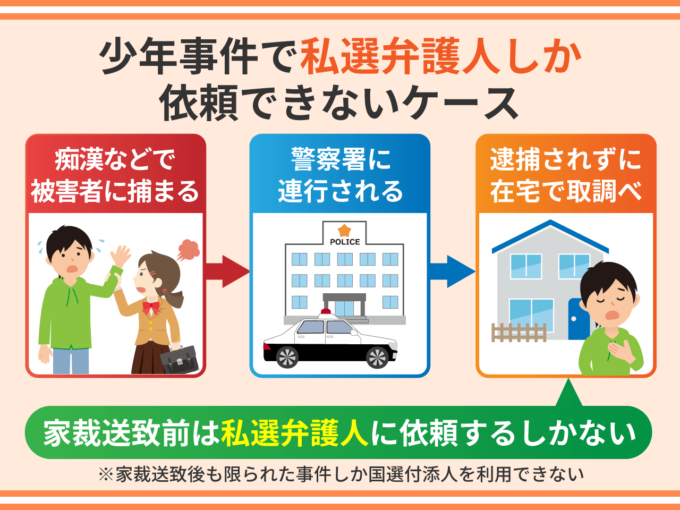

少年事件で私選弁護人しか依頼できないケース

逮捕・勾留されていない少年は、家裁送致前は国選弁護人を利用することができません。そのため、弁護士によるサポートを受けるためには、私選弁護人に依頼するしかありません。

【具体例】

通学中に電車で乗り合わせた女子高生に痴漢をして被害者に捕まった。その後、警察署に連行されたが逮捕されなかった。現在、在宅で取調べを受けている。

家裁送致後も限られた事件しか国選付添人を利用できません。

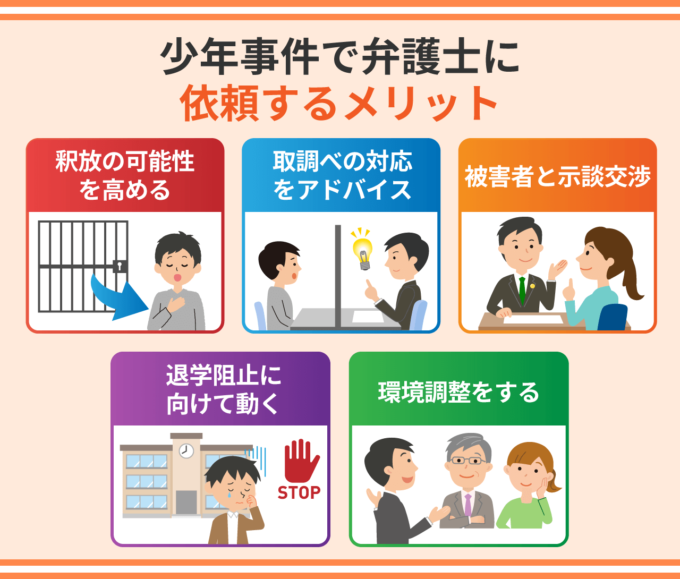

少年事件で弁護士に依頼するメリットは?

1.釈放の可能性を高める

逮捕後に検察官や裁判官に「逃げたり証拠を隠滅するおそれがある。」と判断されると、勾留されてしまいます。勾留期間は最長20日ですので、退学処分となったり会社を解雇されるおそれがあります。

勾留を阻止するために、弁護士が意見書を提出し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に説明します。

また、家裁送致されたタイミングで少年が鑑別所に収容されないよう、弁護士が裁判官に意見書を提出したり、裁判官と面接して一時帰宅を求めます。

2.取調べの対応方法をアドバイスする

少年は精神的に未熟で、知識や判断能力も十分ではありません。そのため、大人以上に取調官の誘導を受けやすく、不利な供述調書を作成されてしまうことが多々あります。

不利な調書をとられると、釈放される時期が遅くなったり、処分が重くなることがあります。弁護士がひんぱんに少年と接見し、黙秘権などの重要な権利をわかりやすく説明した上で、取調べにどのように対応すればよいのかをアドバイスします。

3.被害者と示談交渉を行う

少年事件でも被害者と示談が成立すれば処分の軽減が見込めます。少年の親が示談金を負担して示談をすることは、責任の取り方を示すという点で少年に対して教育的効果がありますし、少年のために目に見える努力をしているという点で裁判官にも評価されやすいです。

もっとも、警察官や検察官は少年の親に被害者側の連絡先を教えてくれません。たとえ被害者側の連絡先を知っている場合でも、親が直接交渉するとさらに問題がこじれることもあります。

弁護士であれば被害者の連絡先を教えてもらえることが多いですし、被害者の方に寄り添いながらも、言いなりになることなく冷静に交渉することができます。

4.退学阻止に向け動く

少年事件を起こしたことが学校に知られると、退学処分になるおそれがあります。退学処分になると更生につながる環境が失われることになり、再犯リスクが高まるおそれがあります。

そのため、弁護士が警察に対し事件について学校に連絡しないよう申し入れます。家庭裁判所調査官にも現在通っている学校に事件について照会しないよう申し入れます。

既に学校が事件について把握している場合は、弁護士が学校関係者と面談する等して、退学処分を回避できるよう交渉します。

5.環境調整をする

裁判官は、少年事件の処分を決めるにあたって、犯した罪の内容だけではなく、要保護性(保護処分に付すべき必要性)も重視しています。少年が再び非行に走るおそれが高い場合は要保護性が高いと見なされ、少年院送致などの重い処分につながります。

親子関係に問題がある場合は、弁護士が双方からヒアリングし少年と親の橋渡しをします。交友関係に問題がある場合は、電話番号を変更して不良グループと距離を置いてもらいます。

少年が働いている場合は、弁護士が職場に対して少年を解雇しないよう働きかけます。このような環境調整の結果を弁護士が意見書にまとめて裁判所に提出します。

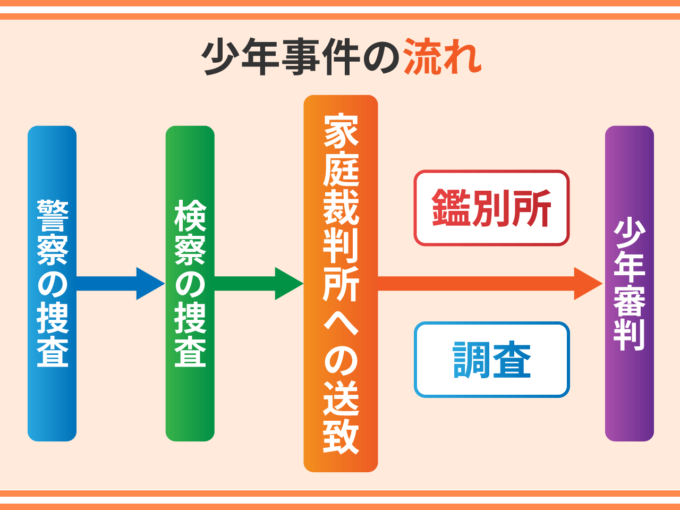

少年事件の流れは?

少年事件の流れは「家庭裁判所への送致」を中心としてその前後で大きく異なります。

①家庭裁判所への送致前

②家庭裁判所への送致後

「家庭裁判所への送致」とは、警察や検察が少年事件を家庭裁判所へ引き継ぐことです。大人の事件は、起訴されて刑事裁判にかけられるケースもあれば、不起訴となり刑事裁判にならないケースもあります。

これに対して、少年事件については、犯罪の嫌疑があれば全ての事件が家庭裁判所へ引き継がれます(全件送致)。家庭裁判所が関与することで、個々の少年の資質や環境に応じた柔軟な処分が可能になるからです。

少年の逮捕・勾留・取調べは家庭裁判所に送致される「前」に行われます。これに対して、少年鑑別所への収容や各種の調査、少年審判は家庭裁判所に送致された「後」に行われます。

以下でも、家庭裁判所への送致前と送致後に分けて解説しております。

家庭裁判所への送致前

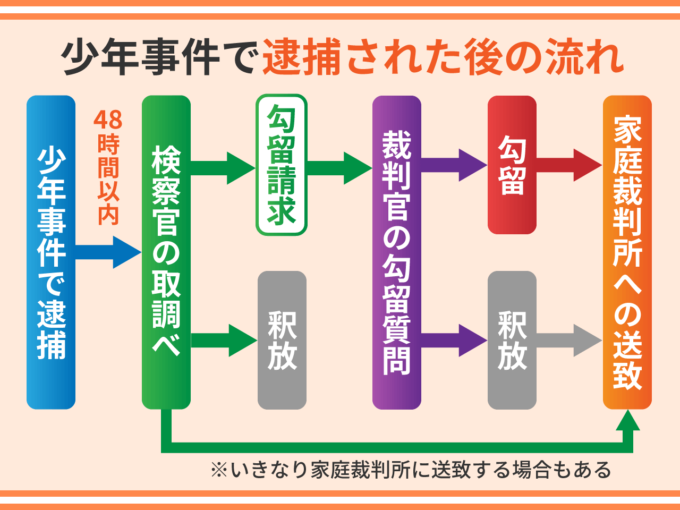

少年事件で逮捕された後の流れは?

1.検察官の勾留請求

警察が少年を逮捕し引き続き拘束する必要があると判断すれば、48時間以内に被疑者を検察官に送致します。検察官は少年の取調べを行い、捜査資料や取調べの状況をふまえ、勾留請求するか否かを決めます。

*検察官が勾留請求せずにいきなり家庭裁判所に送致することもあります。

2.裁判官の勾留質問

検察官が勾留請求した場合、勾留されるか否かは裁判官の審査によって決まります。裁判官は、勾留質問という手続で少年本人から話を聞いた上で勾留するか否かを決定します。

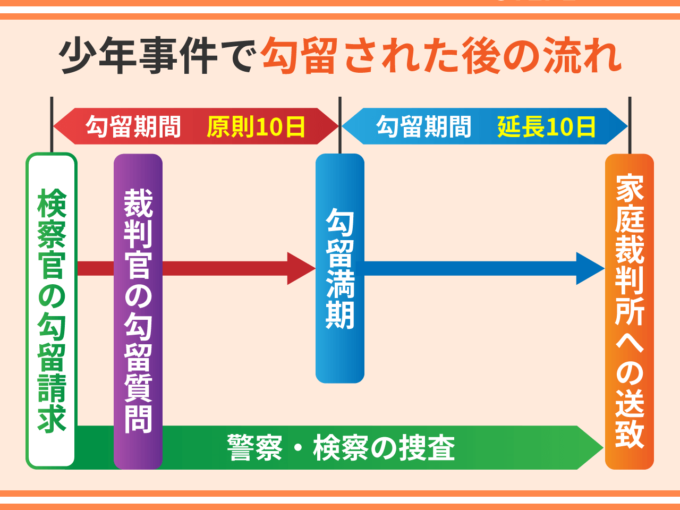

少年事件で勾留された後の流れは?

少年法は、やむを得ない場合でなければ少年を勾留することはできないと定めています(少年法48条1項)。心身ともに未熟な少年を保護するために、大人に比べて勾留の要件を厳しくしているのです。

もっとも、実際は、少年であっても多くのケースで勾留が許可されています。勾留の期間は原則10日、延長されれば最長20日になります。検察官は勾留中にひと通りの捜査を終え、勾留の満期日またはその直前に少年の身柄を家庭裁判所に送致します。

【少年事件で逮捕されない場合の流れ】 少年が逮捕・勾留されていない場合は、期間の制限はありません。通常は検挙されてから3、4か月後に家庭裁判所に送致されることが多いです。逮捕された場合と同じく、警察⇒検察⇒家裁という順番で送致されますが、検察官の取調べは1回も実施されないことが多いです。 |

家庭裁判所への送致後

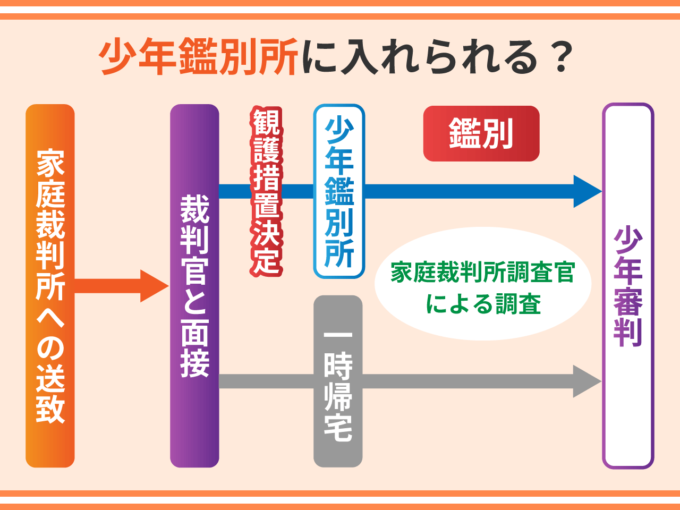

少年事件-少年鑑別所に入れられる?

1.少年鑑別所に収容されるケース

逮捕・勾留されていた少年が家庭裁判所に送致されると、裁判所で裁判官と面接します。裁判官は少年の話や捜査資料をふまえ、少年鑑別所に収容するか否かを決めます。少年鑑別所に収容することを観護措置決定といいます。

観護措置決定が下されると少年の身柄はその日のうちに少年鑑別所に移されます。収容期間は2週間ですが、通常はさらに2週間延長され4週間になります。

少年鑑別所では、鑑別技官が心理検査や性格検査を実施したり、少年と面接して少年の問題点や課題を明らかにしていきます。行動観察といって鑑別所での生活状況も調査の対象になります。

また、裁判所から派遣された家庭裁判所調査官が少年と面接して、事件の受け止め方や家庭環境、交友関係等について調査します。

2.一時帰宅のケース

家庭裁判所で裁判官と面接した結果、観護措置の必要がないと判断され釈放されることもあります。釈放される場合は、事前に裁判所⇒弁護士⇒少年の親という順番で連絡が入り、裁判所まで迎えに来てもらいます。

この時点での釈放のことを「一時帰宅」といいます。一時帰宅になっても事件が終了するわけではありません。家庭裁判所調査官による調査を経た上で少年審判が開かれます。身柄拘束されていないので、調査や審判は自宅から裁判所に行って受けることになります。

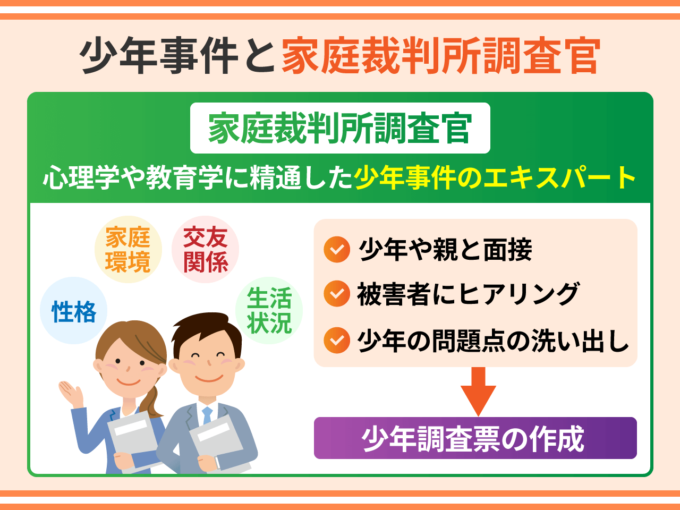

少年事件と家庭裁判所調査官

家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所調査官による調査が始まります。家庭裁判所調査官は心理学や教育学に精通した少年事件のエキスパートです。

⇒【少年事件】家庭裁判所調査官とは?活動内容や弁護士との違い

家庭裁判所調査官は、少年や親と面接したり、被害者にヒアリングする等して、少年の性格や家庭環境、交友関係、生活状況等を調査し、少年の問題点を洗い出していきます。その上で、少年が更生するためにどのような処分が適切かを調査します。

調査結果は少年調査票というレポートにまとめられ、裁判官が少年の処分を決める際の参考にします。

少年鑑別所に収容されている場合、調査官が鑑別所を訪問して少年と面接します。回数は3回程度です。少年の親には裁判所に来てもらって面接をします。鑑別所に収容されていない場合は、少年と親に一緒に裁判所に来てもらいます。

少年事件の裁判-少年審判

裁判所が調査結果をふまえて審判を開くのが相当であると判断した場合、審判開始決定を出します。その結果、少年審判が開かれます。

少年が鑑別所に収容されている場合、少年審判は4週間の収容期間の最後の方で行われます。鑑別所に収容されていない場合、少年審判は家裁送致されてから2,3か月後に実施されることが多いです。

裁判官は少年審判で少年に対する処分を言い渡します。主な処分として次の4つがあります。

①少年院送致

少年院に収容する処分です。

②保護観察

社会の中で更生の機会を与える処分です。少年は定期的に保護司と面接し生活状況等を報告します。

⇒保護観察とは?保護観察中にすることや期間、遵守事項について解説

③不処分

少年に対して処分をしないことです。少年が罪を犯したと認められない場合に下されます。罪を犯したと認められる場合でも、裁判官が少年の状況等をふまえて「処分をしなくても十分に更生できる」と判断すれば不処分にします。

④検察官送致(逆送)

一定の犯罪について、裁判官が大人と同様の刑事処分がふさわしいと判断した場合は検察官に送致します。これ「逆送」といいます。

逆送された後は大人の事件と同様に手続が進みます。起訴されれば公開法廷で刑事裁判を受けることになります。

ウェルネスで取り扱っている少年事件

①性犯罪

②粗暴犯罪

③財産犯罪

④その他

住居侵入、軽犯罪法違反

【関連ページ】