- トップ

- > 脅迫とは?脅迫に強い弁護士の選び方や弁護士費用について

脅迫とは?脅迫に強い弁護士の選び方や弁護士費用について

脅迫罪は、暴行罪や窃盗罪と異なり、犯罪をしているという明確な意識がなく実行してしまいがちな犯罪です。本人が気づかないうちに脅迫罪で被害届を出され、いきなり逮捕されたり家宅捜索をされることもあります。

脅迫罪で逮捕された方やそのご家族、「もしかして脅迫してしまったのでは?」と考えている方は次のような疑問を抱かれていることでしょう。

☑ 脅迫罪の要件は?

☑ 脅迫罪になる言葉は?

☑ 脅迫罪の逮捕率・不起訴率は?

☑ 脅迫罪の慰謝料の相場は?

☑ 脅迫罪の弁護士費用はいくら?

このページでは脅迫罪の加害者側が知っておきたいことについて弁護士 楠 洋一郎が解説しました。ぜひ参考にしてみてください!

目次

脅迫罪とは

脅迫罪は、被害者またはその親族の①生命、②身体、③自由、④名誉、⑤財産に対し危害を加える旨を告知して被害者を怖がらせる犯罪です(刑法222条)。

【刑法】

引用元:刑法|e-Gov法令検索 |

*2025年6月1日より懲役刑に代わり拘禁刑が導入されました。

脅迫罪の刑罰

脅迫罪の罰則は2年以下の拘禁または30万円以下の罰金です。

脅迫罪は相手を怖がらせる犯罪ですが、目に見える被害を与えているわけではないので、恐喝罪(10年以下の拘禁)や傷害罪(15年以下の拘禁または50万円以下の罰金)よりも刑罰は軽くなっています。

脅迫罪における「親族」とは

脅迫罪は、被害者またはその親族に危害を加えることを告げて、被害者を怖がらせる犯罪です。この場合の「親族」とは被害者と次の関係にある人をいいます。

・配偶者

・6親等(=はとこ)までの血族

・3親等(=配偶者のおじ・おば、配偶者の兄弟の子)までの姻族

恋人や友人、職場の同僚は危害の対象にはなりません。例えば、「お前の恋人を痛めつけてやる」と言っても脅迫罪にはなりません。

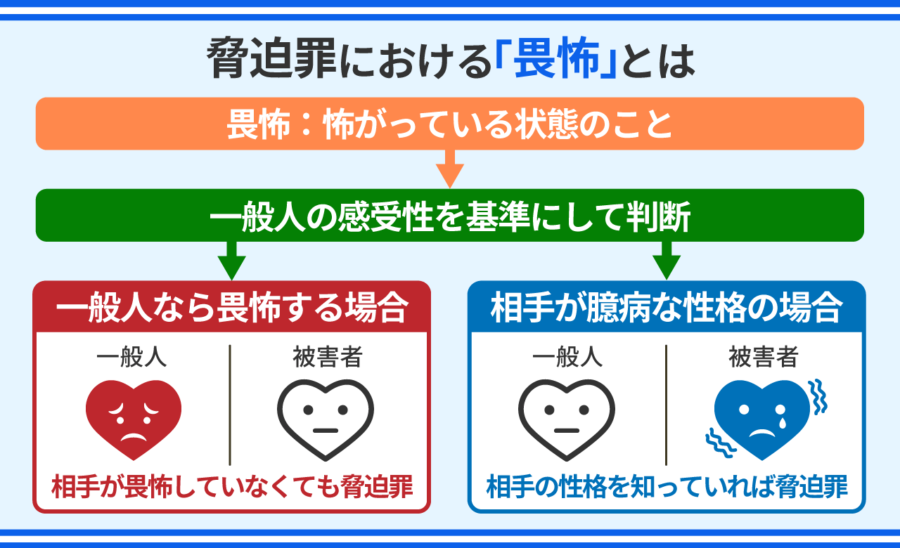

脅迫罪における「畏怖」とは

脅迫罪は、被害者や親族の生命・身体等に対して害悪を加える旨を告知して被害者を怖がらせる犯罪です。

怖がっている状態のことを「畏怖」といいます。困惑させたり不快感・威圧感を与えるだけでは、畏怖させたとはいえません。脅迫罪の要件として、一般人を畏怖させる程度の害悪を告知する必要があります。

常識的に判断して一般人が畏怖する程度の害悪を告知すれば、被害者が実際に畏怖していなくても、脅迫にあたります。

一般人であれば畏怖しない程度の害悪を告知した場合、被害者が極度に憶病で畏怖したとしても、脅迫にはあたりません。もっとも、加害者がそのような被害者の性格を知った上で害悪を告知した場合は、脅迫にあたります。

脅迫罪になる言葉

| 具体例 |

生命に対する脅迫 | 「殺すぞ」 「畳の上で死ねたらいい方だ」 |

身体に対する脅迫 | 「手足をへし折ってやる」 「ぼこぼこにするぞ」 |

自由に対する脅迫 | 「閉じ込めるぞ」 「さらうぞ」 |

名誉に対する脅迫 | 「お前が不倫していることをみんなに言いふらす」 「店の悪評をネットに書き込む」 |

財産に対する脅迫 | 「お前の店をめちゃくちゃにしてやる」 「車に傷をつけるぞ」 |

【「弁護士に相談する」という言葉は脅迫罪になる?】 法的なトラブルに巻き込まれた人が弁護士に相談すること自体は通常の行為であり、何ら問題ありません。

そのため、「弁護士に相談する」と言っても脅迫罪にはなりません。同様に「警察に相談する」と言っても脅迫罪にはなりません。「相談する」と言って実際は相談しなかったとしても脅迫罪にはなりません。

そのため、相手から脅迫罪で訴えると言われても気にする必要はありません。

もっとも、盗撮ハンターや美人局のように、相手を怖がらせて金銭を巻き上げようとする意図で、「示談金を払わないと弁護士に相談する」、「示談金を払わないと警察に相談する」といった場合は、恐喝(未遂)罪が成立する余地があります。 |

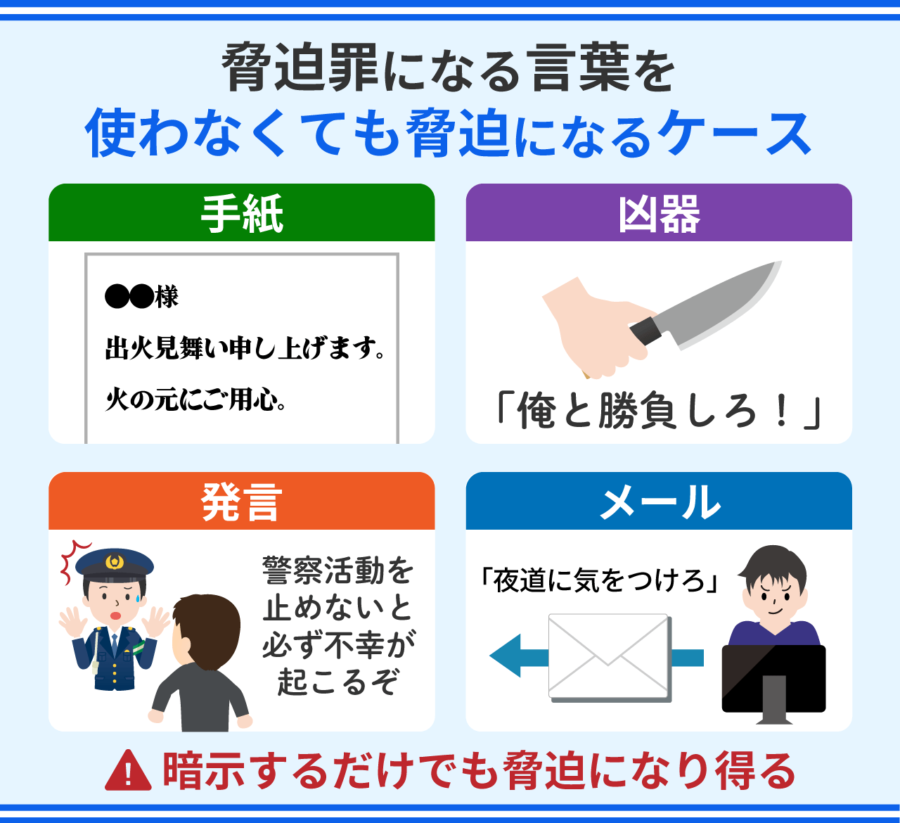

脅迫罪になる言葉を使わなくても脅迫に!?

脅迫の方法としては、「殺すぞ」等と言ってストレートに怖がらせる場合に限らず、危害を加えることを暗示する方法でもよいとされています。

【暗示による脅迫の具体例】

◆「出火見舞い申し上げます。火の元にご用心。」という手紙を送る。

◆ナイフを相手の目の前におき「絶対に許さない。」と言う。

◆巡査に対し、「警察活動を止めないと必ず不幸が起こる。」と言う。

◆「夜道に気をつけろ」というメールを送る。

会社に対する脅迫

判例上、会社(法人)に対する脅迫罪は成立しないとされています。

例えば、イベントを主催している会社に脅迫状を送りつけても、その会社に対する脅迫罪は成立しません。ただ、会社の代表者や脅迫状を受け取った従業員個人に対する脅迫罪が成立する余地はあります。

また、脅迫の影響でイベントが中止になった場合は、より重い威力業務妨害罪が成立します(3年以下の拘禁または50万円以下の罰金)。

⇒業務妨害罪とは?威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪との違いや事例

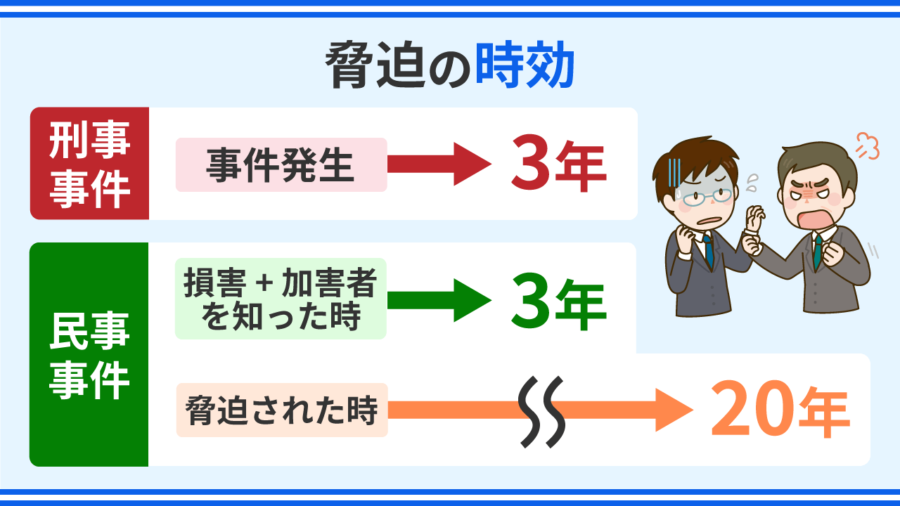

脅迫の時効

1.刑事事件の時効

刑事事件の事項を公訴時効といいます。脅迫罪の公訴時効は3年です。3年たてば起訴することができなくなるので、逮捕や家宅捜索のリスクがなくなります。

2.民事事件の時効

脅迫は不法行為(民法709条)に該当するため民事事件にもなり得ます。民事の損害賠償請求権の時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年または脅迫された時から20年です。

脅迫罪では済まないことも!

団体や多数の人間の威力をアピールして脅迫したときは集団脅迫罪が成立します。凶器を示して脅迫したときは示凶器脅迫罪が成立します。複数人で共同して脅迫したときは共同脅迫罪が成立します。

刑罰はいずれも3年以下の拘禁または30万円以下の罰金で(暴力行為等処罰法1条)、脅迫罪(2年以下の拘禁または30万円以下の罰金)より重くなっています。

常習的に脅迫罪を犯した場合も常習脅迫罪(暴力行為等処罰法1条ノ3)が成立します。刑罰は拘禁3ヶ月~5年です。

公務員を脅迫した場合、脅迫罪ではなく公務執行妨害罪が成立します。刑罰は3年以下の拘禁もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

脅迫事件の逮捕率・起訴率は?

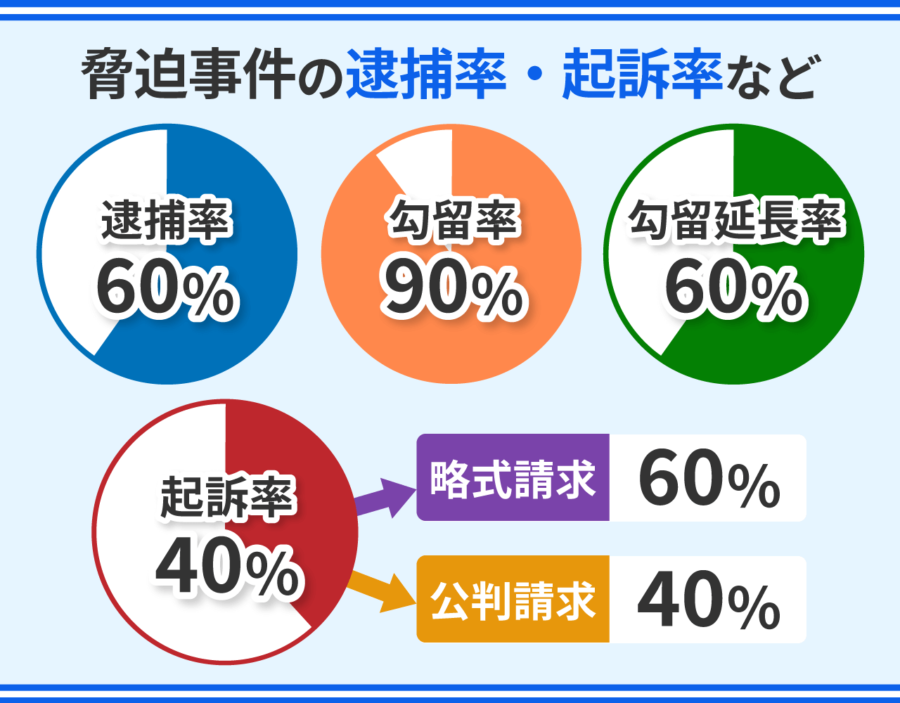

脅迫罪の逮捕率・起訴率等は以下の通りです。

| 逮捕率 | 56% | 逮捕の期間は最長3日 |

| 勾留率 | 91% | 勾留は原則10日 |

| 勾留延長率 | 60% | 最長で10日延長できる |

| 起訴率 | 36% | 起訴された事件の内訳 略式請求…68% 公判請求…32% |

*本ページの数値は2023年検察統計年報(最新版)に基づいています。

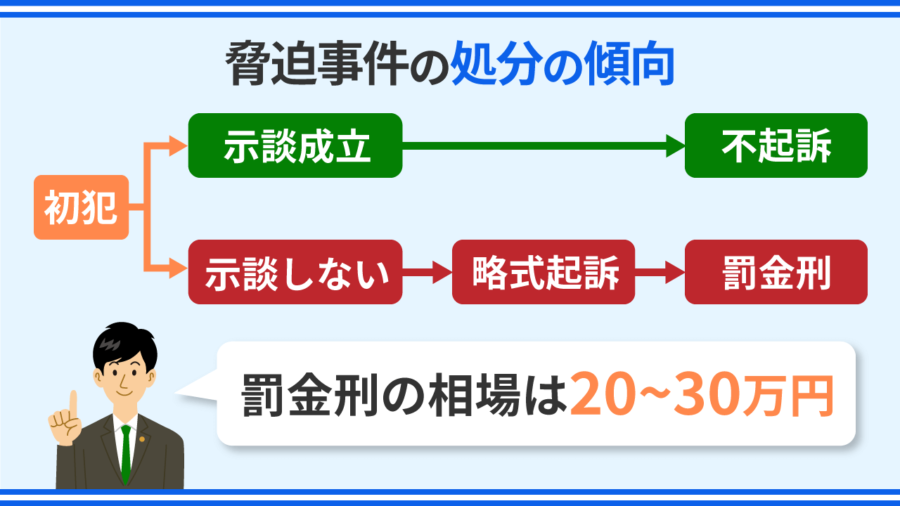

脅迫事件の処分の傾向

初犯の方の場合、被害者との間で示談が成立すれば、ほとんどのケースで不起訴になります。示談をしない場合は、略式裁判で罰金になることが多いです。

罰金刑の相場は20万円から30万円です。略式裁判は書面のみで審理され、法廷が開かれません。「罰金〇万円を支払え」と記載された略式命令と罰金の納付書を受け取り、銀行等で支払って終わりです。

イメージとしては駐車違反の取り締まりを受けたときに近いですが、罰金であっても前科がつくため注意が必要です。

⇒略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説

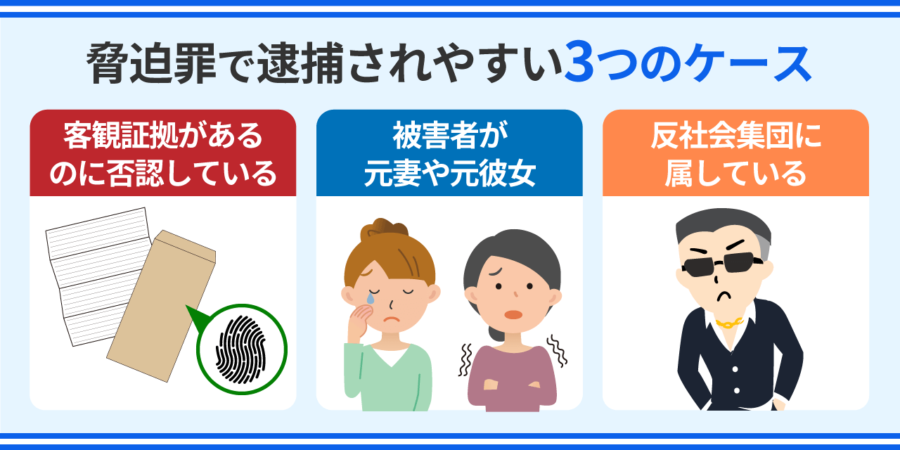

脅迫で逮捕されやすい3つのケース

1.客観証拠があるのに否認している場合

脅迫事件では、「人間関係から加害者は推測できるが決め手になる証拠がない」といったケースが多いです。

「何となく怪しい」というだけで逮捕されることはありませんが、以下のような客観的な証拠がある状況で否認を続けた場合、逮捕される可能性が高くなります。

・被疑者のスマートフォンから脅迫メッセージが送信されている

・脅迫状を入れた封筒から被疑者の指紋が検出された

・封筒に貼られた切手に付着していた唾液から被疑者のDNAが採取された

・押収された被疑者のパソコンに脅迫状のデータが保存されていた

2.被害者が元妻や元彼女の場合

脅迫の相手が元妻や元彼女の場合、被害者に対する強い執着が認められることが多いです。

このようなケースでは、殺人等のより重大な事件に発展するおそれがあると思われ、逮捕・勾留される可能性が高くなります。脅迫の前後でストーキングをしていた場合は、より逮捕される可能性が高くなります。

3.反社会集団に属している場合

暴力団や半グレなどの反社会集団に属している人が脅迫事件を起こした場合、逮捕される可能性が高くなります。

通常の脅迫事件の場合は、録音データ等の証拠がなければ警察は被害届を受理したがりませんが、加害者が反社会集団に属していれば、客観証拠がなくても被害届を受理して捜査に乗り出すことが多いです。

脅迫で弁護士に依頼するメリット

1.勾留を阻止する

脅迫罪は重大犯罪ではないため、逮捕後すぐに弁護士に依頼すれば、勾留を阻止できる可能性が高くなります。勾留を阻止できれば最長でも3日以内に釈放されます。

弁護士が本人に接見し、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを意見書に記載して、検察官や裁判官に提出します。あわせてご家族の身元引受書も提出します。

このような活動により早期釈放につなげます。

2.解雇を回避する

脅迫罪で逮捕されると、自ら外部に電話することができなくなるため、無断欠勤の状態になります。

無断欠勤を放置していると上司が心配して家に来たり、警察に相談することにより、逮捕されたことが発覚してしまうことがあります。発覚すれば解雇されるリスクがあります。

弁護士が早期に本人と接見し、会社に対してどのように説明するかを協議します。協議内容を家族と共有し、家族から会社に連絡を入れてもらうことにより、逮捕されたことが発覚しないようにします。

3.被害者と示談をする

被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。

被害者は加害者とは関わりたくないと思っているため、捜査官は加害者やその家族に被害者の連絡先を教えてくれません。もし連絡先を知っていても、脅迫されて怖がっている被害者に加害者が直接連絡するのは避けた方がよいでしょう。

弁護士が間に入れば、被害者としても安心できスムーズに示談交渉に入れる可能性が高まります。

4.不利な調書をとらせない

脅迫で逮捕されるとすぐに取調べが始まります。弁護士がいなければたった一人で取調べに対応しなくてはなりません。

取調官は逮捕直後の被疑者が動揺している時期にプレッシャーをかけて一気に都合のよい供述調書を作成しようとします。

脅迫していないのにで、「脅迫してしまいました」という自白調書を作成されると、無罪や嫌疑不十分での不起訴の獲得が困難になります。弁護士が早期に本人と接見し、取調べの対応方法をアドバイスします。

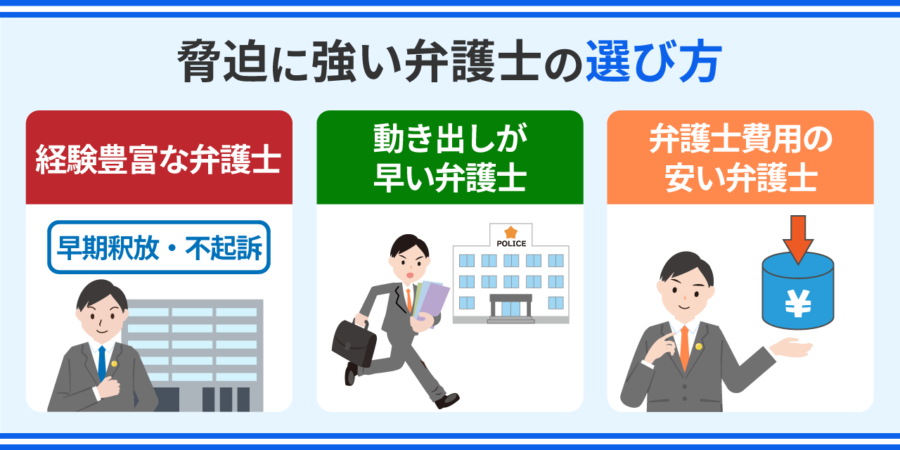

脅迫に強い弁護士の選び方

1.経験豊富な弁護士

ほとんどの弁護士は民事事件をメインに活動しており、脅迫のような刑事事件に精通している弁護士は少数派です。

脅迫の弁護経験が豊富な弁護士であれば、早期釈放や不起訴を実現するためのベストな活動を期待できます。

2.動き出しが早い弁護士

脅迫で逮捕されれば最短で翌日に勾留されるか否かが決まります。弁護活動のスタートが遅れると、意見書の提出が間に合わなくなり、勾留される可能性が高くなります。

いったん勾留されると早期に釈放させることが難しくなります。可能であれば即日接見してくれる弁護士に依頼するとよいでしょう。

3.弁護士費用が安い弁護士

脅迫で不起訴をとるための最短ルートは被害者との間で示談をまとめることです。予算が限られている場合、弁護士費用が高いと予算の大部分を弁護士費用にとられてしまい、慰謝料(示談金)を準備できなくなってしまいます。

示談の成功率を高めるためにも、弁護士費用の安い事務所に依頼した方がよいでしょう。

脅迫の慰謝料の相場

脅迫の被害者と示談をまとめるためには、被害者の受けた精神的苦痛に対して慰謝料を支払う必要があります。脅迫罪の慰謝料の相場は10万円~30万円です。

怖がらせたと言っても、傷害罪のように暴力をふるってケガをさせたわけではないので、慰謝料が30万円を超えるケースは多くありません。

もっとも、セクハラやストーキングに伴って女性を脅迫した事件では、30万円を超えることもあります。

脅迫の弁護士費用の相場

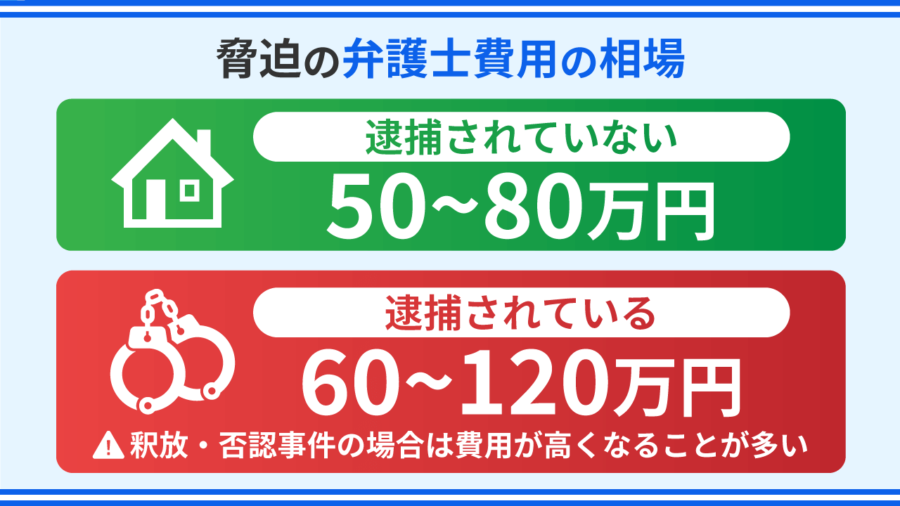

脅迫の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで50万円~80万円、逮捕されているケースで60万円~120万円です。

逮捕されているケースでは、弁護士が留置場でご本人と接見したり、釈放に向けた活動をする必要があるため、弁護士費用が高めになります。

刑事裁判で無罪を主張する場合は、被害者への証人尋問等が必要になるため上記の費用よりも高くなることが多いです。

脅迫の弁護士費用を節約するポイント

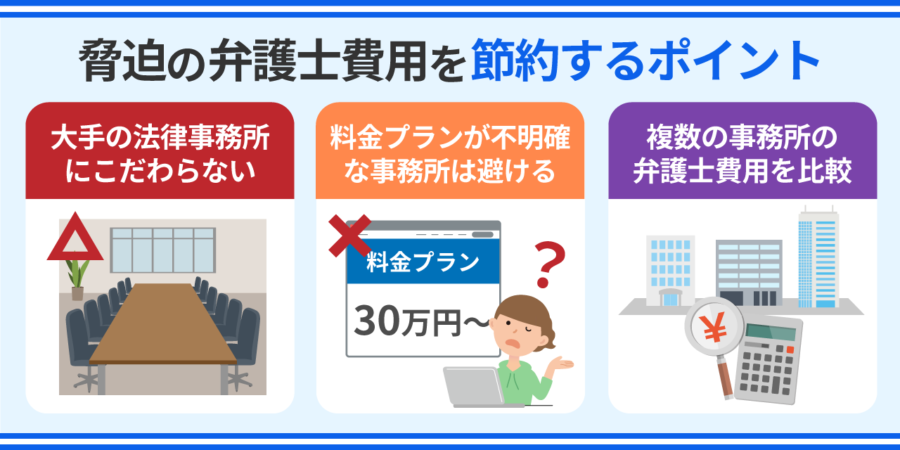

1.大手の事務所にこだわらない

脅迫のような刑事事件について弁護士に相談したいと思っている人は、インターネットで弁護士を探すことが多いです。そのため、弁護士事務所の側も集客ツールとしてネットマーケティングに力を入れています。

大手の事務所になるほど、大量の案件を受任するために、莫大な費用をかけてネットマーケティングを展開していることが多いです。

ネットマーケティングの費用は弁護士費用に上乗せされるため、大手事務所の弁護士費用はどうしても高くなりがちです。

2.料金プランが不明確な事務所は避ける

ホームページを見ても「弁護士費用がいくらになるのかわからない」という弁護士事務所が少なくありません。

そのような事務所に相談に行くと、びっくりする程高い弁護士費用を提示されることがあります。断り切れずに高額の弁護士費用で契約を結んでしまう方もおられます。

ホームページを見ただけで弁護士費用がイメージできると安心して、弁護士に相談・依頼をすることができます。

3.複数の事務所の弁護士費用を比較する

脅迫の弁護士費用にも相場はありますが、電化製品のように狭い価格帯に集中しているわけではなく、事務所によって金額に大きな開きがあります。

「弁護士費用はどこの事務所でも同じだろう。」と安易に考えて契約するのではなく、複数の事務所の弁護士費用を比較するとよいでしょう。比較するだけで数十万円の弁護士費用を節約できることも多々あります。

脅迫の弁護士費用が安い法律事務所

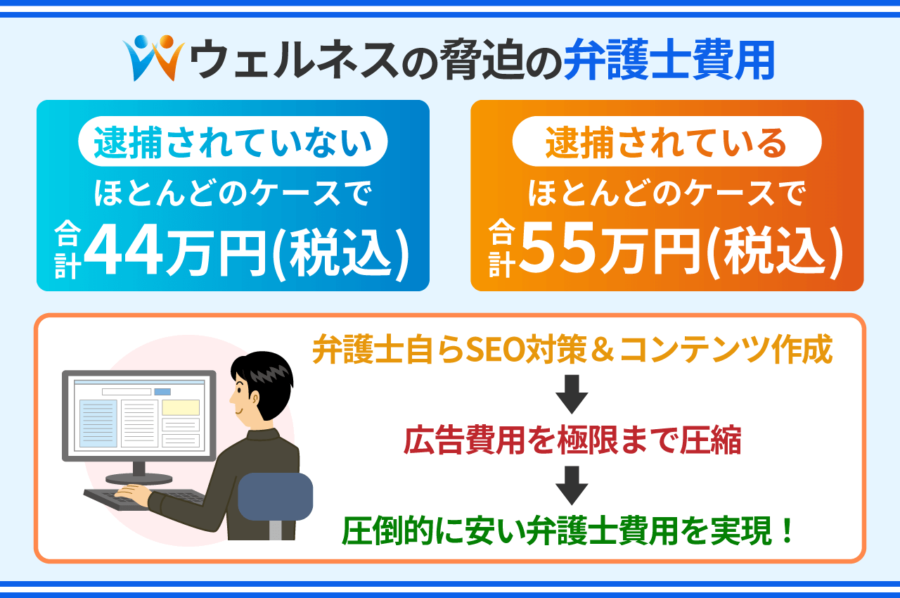

ウェルネスの弁護士費用は、逮捕されていないケースで44万円(税込)、逮捕されているケースで55万円(税込)になることが多いです。内訳は以下の通りです。

【逮捕されていないケース】

| 着手金 | 22万円 |

| 不起訴の報酬金 | 22万円 |

| 出廷日当 | 無料 |

| 実費 | 無料 |

【逮捕されているケース】

| 着手金 | 33万円 |

| 釈放の報酬金 | 22万円 |

| 不起訴の報酬金 | 無料 |

| 接見日当 | 無料 |

| 実費 | 無料 |

ウェルネスでは、弁護士自らSEO対策やコンテンツ作成を行っています。業者に外注していないため、広告費がほとんどかかっていません。

弁護士費用に広告費がほとんど上乗せされていないので、他の多くの事務所よりも圧倒的に安い弁護士費用を実現しています。

【脅迫のページ】