- トップ

- > 保釈を弁護士に依頼しよう!保釈の流れや保釈金、申請が通る確率は?

保釈を弁護士に依頼しよう!保釈の流れや保釈金、申請が通る確率は?

☑ 保釈とはどんな制度?

☑ 保釈は何のためにあるの?

☑ 保釈の流れは?

☑ 保釈申請が通る確率は?

☑ 保釈金の相場は?

☑ 保釈金を払えない場合はどうする?

☑ 保釈中にやってはいけないことは?

☑ 保釈の弁護士費用の相場は?

家族が逮捕・起訴され保釈申請を検討している方は、このような疑問をお持ちではないでしょうか?

このページでは、刑事事件の経験豊富な弁護士 楠 洋一郎が保釈についての疑問点をわかりやすく解説しました。ぜひ参考にしてみてください!

目次

保釈とは?

保釈とは保釈保証金(保釈金)を裁判所に納めることを条件として、被告人の勾留を停止し、判決の日まで釈放することです。

保釈申請は、弁護士が保釈請求書を裁判所に提出して行います。被告人や家族も保釈を申請できますが、弁護士なしで保釈請求書を作成することは難しいため、弁護士が申請するのが通常です。

保釈申請できるのは起訴された後に限られます。起訴前は保釈申請できませんのでご注意ください。起訴前に勾留を解くためにとりうる手段としては、以下の3つがあります。

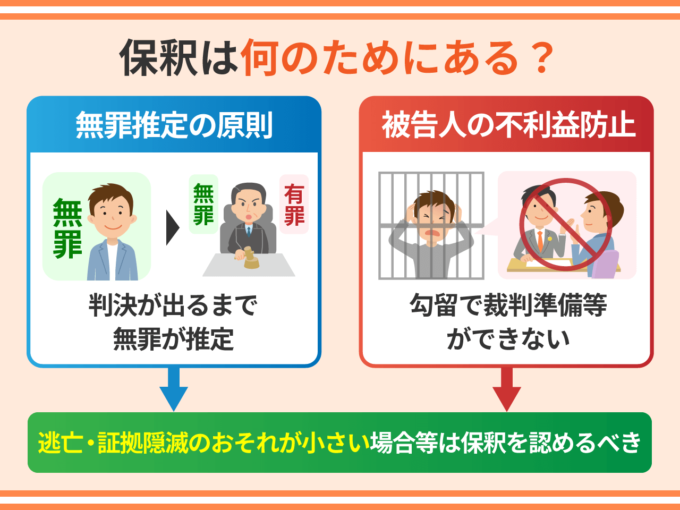

保釈はなんのためにある?

なぜ保釈という制度があるのでしょうか?その理由は以下の2つです。

1.無罪推定の原則

被告人は裁判で有罪判決を受けるまでは無罪であると推定されます(無罪推定の原則)。無罪が推定される以上、できる限り被告人を勾留しないことが要請されます。そこで、勾留を解くための手段として保釈が認められているのです。

2.勾留に伴う不利益の防止

被告人は、被疑者のように捜査の対象ではなく、刑事裁判の当事者であり、裁判で自らを防御しなければなりません。

しかし、勾留されていれば十分な防御活動ができません。また、病気の治療を受けられなかったり、仕事を解雇されるなど様々な不利益が生じます。そのような不利益を防止するために保釈が存在するのです。

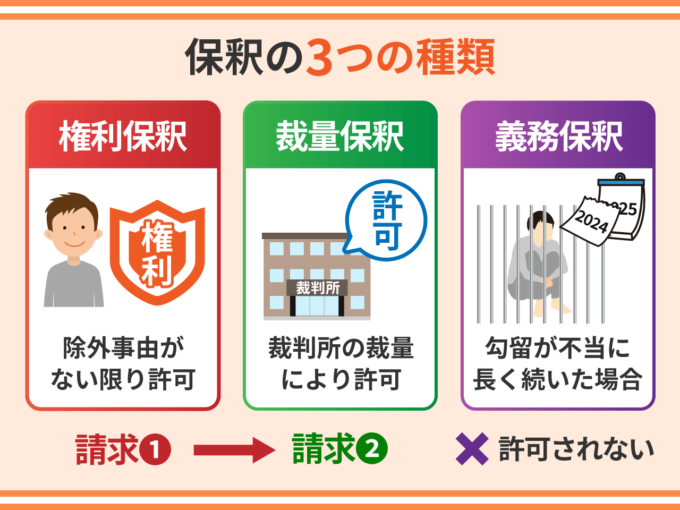

保釈の種類は?

保釈には権利保釈・裁量保釈・義務保釈の3つの種類があります。

1.権利保釈とは

保釈請求があったときは、法律で定められた例外(「除外事由」といいます)にあたらない限り、裁判所は必ず保釈を許可しなければなりません。これが権利保釈です。除外事由は次の3つです。

① | 被告人が死刑、無期、短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したとき |

② | 被告人が前に死刑、無期懲役、長期10年を超える懲役・禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたとき |

③ | 被告人が常習として長期三年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したとき |

④ | 証拠隠滅のおそれがあるとき |

⑤ | 証人威迫のおそれがあるとき |

⑥ | 被告人の氏名又は住居が分からないとき |

2.裁量保釈とは

保釈請求があると裁判所はまず権利保釈の除外事由があるか否かを検討します。除外事由がなければ保釈を許可します。

除外事由があった場合でも、被告人の逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、勾留が続くことによる不利益等を考慮し、適当と認めるときは保釈を許可します。これが裁量保釈です。

⇒裁量保釈とは?保釈につながる5つの特別の事情を弁護士が解説

3.義務保釈とは

勾留が不当に長く続いた場合は、裁判所は保釈を許可しなければなりません。これが義務保釈です。もっとも、義務保釈が許可されることはまずありません。

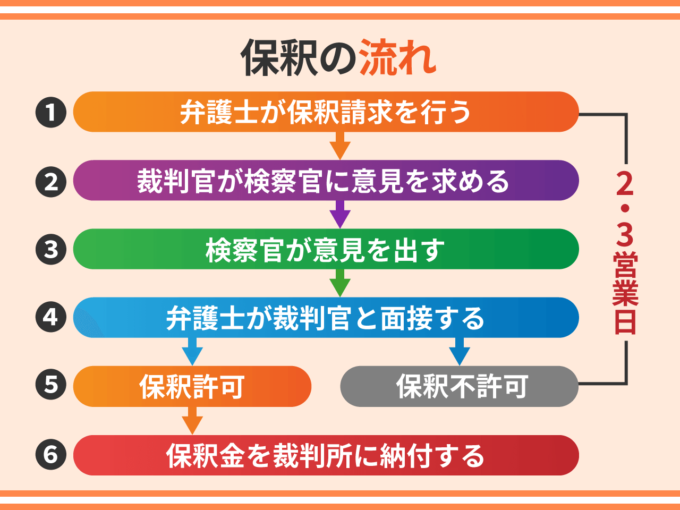

保釈の流れは?

保釈の流れは次の通りです。

①弁護士が保釈請求をする

②検察官に意見を求める

弁護士が保釈請求をすると裁判官が検察官に保釈を許可すべきか否かついて意見を求めます。

③検察官が意見を出す

検察官は書面で意見を述べます。意見の種類は次の3つです。

| 意味 |

保釈請求を相当と思料する | 保釈してもよい |

保釈請求を不相当と思料する | 保釈すべきでない |

保釈請求をしかるべくと思料する | 裁判官の判断に任せます |

ほとんどの事件で検察官は不相当の意見を出してきます。

⇒検察官の保釈意見とは?3つのタイプと活用方法を弁護士が解説

④弁護士が裁判官と面接する

弁護士が希望すれば担当の裁判官と面接することができます。この面接で裁判官から、「保釈金はもう少し上げられないですか?」等と保釈金についての話がでれば、保釈請求は許可されます。

逆に保釈金について話題にのぼらなければ保釈請求は却下されます。そのため弁護士が裁判官と面接を終えた時点で、保釈請求が許可されるか却下されるかがわかります。

⑤保釈についての決定が出る

弁護士が裁判官と面接した当日に保釈についての決定が出ます。保釈請求を許可する場合は保釈許可決定、却下する場合は保釈却下決定が出ます。

⑥保釈金を納付する

保釈が許可される際に同時に保釈金も決められます。弁護士が保釈金を裁判所に納付すると1,2時間後に被告人が釈放されます。

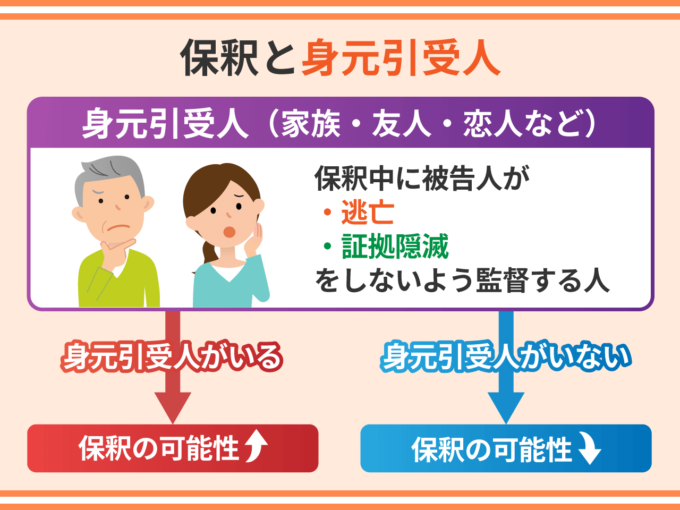

保釈と身元引受人

保釈申請をする際、身元引受人を立てるのが通常です。身元引受人とは、保釈中に被告人が逃亡したり証拠隠滅をしないよう監督する人のことです。

身元引受人は法律上の要件ではありませんが、身元引受人がいないと保釈が許可される可能性が非常に低くなります。

身元引受人が被告人と同居していれば、日々の監督が行き届きやすくなります。そのため、被告人の同居の家族が身元引受人になることが多いです。

もっとも、同居は必須というわけではありませんので、同居していない家族や被告人の友人・恋人が身元引受人になることもあります。

【監督者とは?】 2023年の刑事訴訟法の改正により、新たに「監督者」の制度が創設されました。監督者に選任されると監督保証金を裁判所に納付しなければなりません。裁判所は監督者に対して、「被告人と一緒に裁判所に出頭するように」等と命令することができます。

監督者がこの命令に違反すれば解任され、監督保証金が没収されることがあります。監督者が解任されると、保釈も取り消されます。

従来の身元引受人は法的な責任まで追及されることはありませんでした。これに対して、監督者は監督保証金を没収されるという点で法的な責任を負うことになります。これによってより実効的な監督が可能になると期待されています。 |

保釈申請が通る確率は?

保釈申請が通る確率は以下の事情によって変わってきます。

事情 | 保釈申請が通る確率 |

単独犯か共犯事件か | 単独犯であれば共犯者との口裏合わせがないため、保釈申請が通る確率が上がります。 |

自白しているか否認しているか | 自白していれば証拠隠滅の動機がないといえるため、保釈申請が通る確率が上がります。 |

被害者の氏名や連絡先、勤務先を知っているか? | 被害者の個人情報を知らなければ、自分に有利な供述をさせようとして被害者に接触する可能性が低いといえるので、保釈の確率は上がります。 |

示談が成立しているか否か | 示談が成立していれば、お礼参りのおそれが小さいといえるので、 保釈申請が通る確率が上がります。 |

客観的な証拠が充実しているか | DNA鑑定、尿鑑定、防犯カメラなど信用性の高い客観的証拠がそろっていれば、証拠隠滅の余地がないため、保釈申請が通る確率が上がります。逆に供述調書以外にめぼしい証拠がない場合は確率が下がります。 |

執行猶予が見込まれるか | 執行猶予が見込まれるのであれば、逃亡のおそれが低いといえるため、保釈申請が通る確率が上がります。 |

| 初公判で起訴事実を認めているか | 初公判で起訴事実を認めていれば、証拠隠滅の動機がないといえるため、保釈申請が通る確率が上がります。 |

検察官の証拠調べが終わっているか | 検察官の証拠調べが終わっていれば証拠隠滅の余地がないため、保釈の確率が高くなります。 |

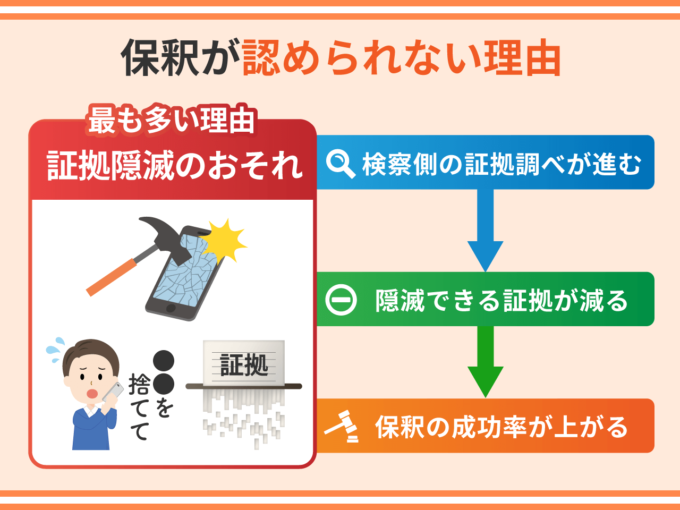

保釈申請が通らない!どうして?

1.証拠隠滅のおそれ

保釈申請が通らない理由として最も多いのが「証拠隠滅のおそれ」です。次の事情があれば証拠隠滅のおそれが大きいと判断され、保釈申請が通らない可能性が高まります。

☑ 否認している

☑ 共犯事件である

☑ 被告人が被害者の住所や連絡先を知っている

☑ 被害者の証人尋問が終わっていないとき

2.裁判が進むと保釈申請は通りやすくなる

証拠隠滅のおそれは、裁判が進むにつれて小さくなっていきます。公判を重ねるたびに検察側の証拠が取り調べられていきますが、調べ終わった証拠は隠滅のしようがないからです。

そのため、裁判が進行するにつれ証拠隠滅のおそれは小さくなり、保釈の成功率が上がっていきます。特に検察側の証人尋問が終わると、証人に働きかけて自己に有利な供述をさせる意味がなくなりますので、保釈の成功率がいっきに上がります。

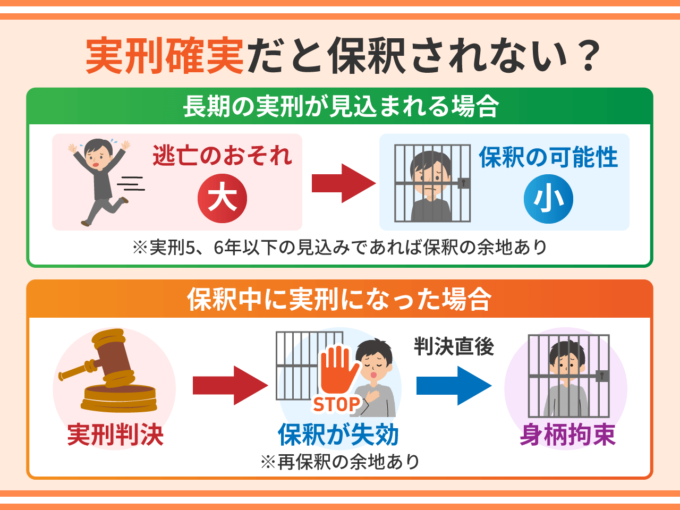

実刑確実だと保釈されない?

実刑確実だからといって保釈されないわけではありません。

もっとも長期の実刑が予想されるケースであれば、「逃亡のおそれ」が高くなりますので、保釈は難しくなります。実刑5、6年の見こみであれば、保釈が許可されることは多々あります。

保釈中の被告人に実刑判決が言い渡されると保釈はその瞬間に失効します。そのため、判決言渡し後、そのまま身柄を拘束されて拘置所に移送されます。再保釈を請求して許可されれば、再び保釈されます。

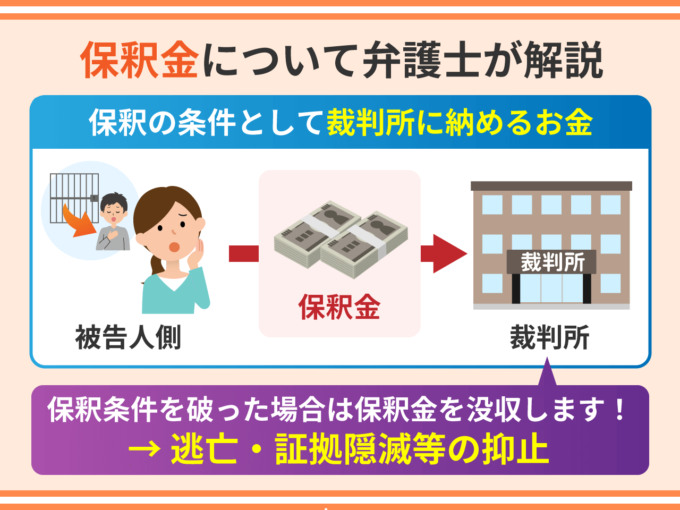

保釈金について弁護士が解説

1.保釈金とは

保釈金とは、保釈請求が許可されたときに保釈の条件として裁判所に納めるお金のことです。正式には「保釈保証金」といいます。

保釈金の額は保釈請求が許可された際に同時に言い渡されます。保釈請求が許可されても保釈金を納付しなければ保釈されません。

2.保釈金は何のため?

保釈金は「もし保釈条件を破ると没収するぞ!」と被告人にプレッシャーをかけて保釈条件を守らせるために機能しています。

そのため、被告人に資産があればあるほど保釈金も高くなっていきます。資産の程度によってプレッシャーになる金額は違ってくるからです。また、事件が重大になればなるほど、逃亡や証拠隠滅の可能性が高まりますので、保釈金も高くなります。

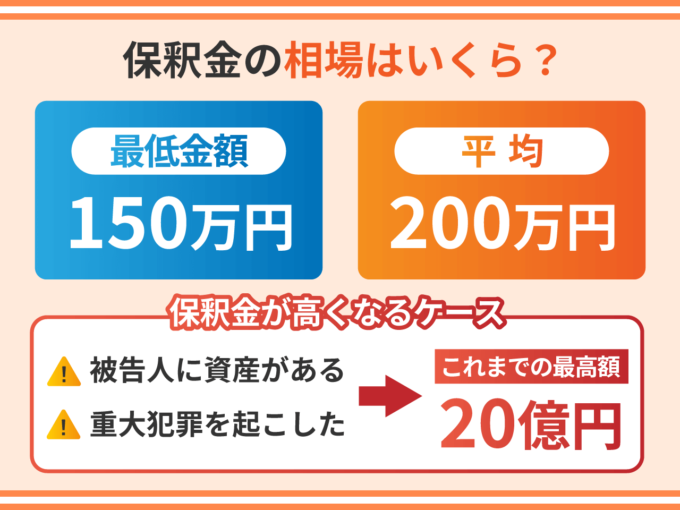

保釈金の相場はいくら?

保釈金の相場は200万円です。被告人が資産家であったり、重大犯罪で長期の実刑判決が予想されるケースでは、保釈金は200万円よりも高くなります。これまでの保釈金の最高額は20億円です。

保釈金の最低額は150万円程度になります。

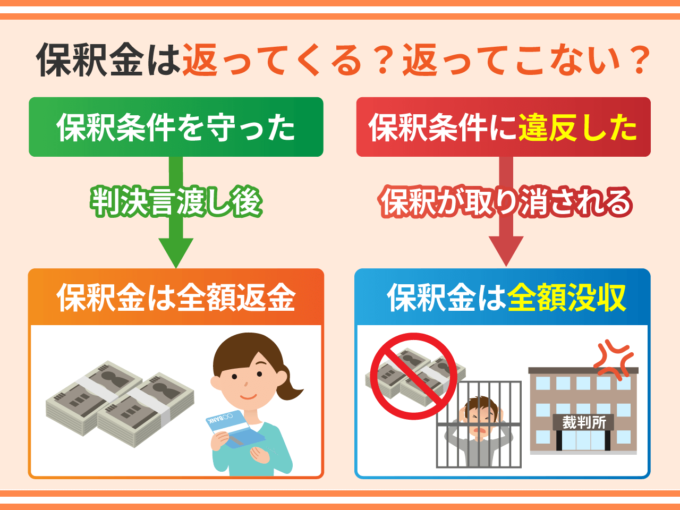

保釈金は返ってくる?返ってこない?

1.保釈金は全額返ってくるのが原則

被告人が保釈条件に違反しなければ、保釈金は全額返ってきます。手数料が引かれることもありません。有罪でも無罪でも判決の内容にかかわらず全額返ってきます。

保釈金が返ってくるタイミングは、判決言渡しの2,3営業日後のことが多いです。年末年始や連休をはさまない限り、1週間以内には返ってくるでしょう。

保釈金は裁判所から弁護士の口座に返金されます。その後、弁護士が依頼者の口座に返金します。

2.保釈金が返ってこない場合

被告人が保釈条件に違反して保釈が取り消された場合は、保釈金は没収されますので返ってきません。

元日産CEOのカルロス・ゴーンは保釈中に海外逃亡したため保釈金15億円を全額没収されました。イトマン事件の被告人であった許永中も保釈中に海外逃亡したため、保釈金6億円が全額没収されました。

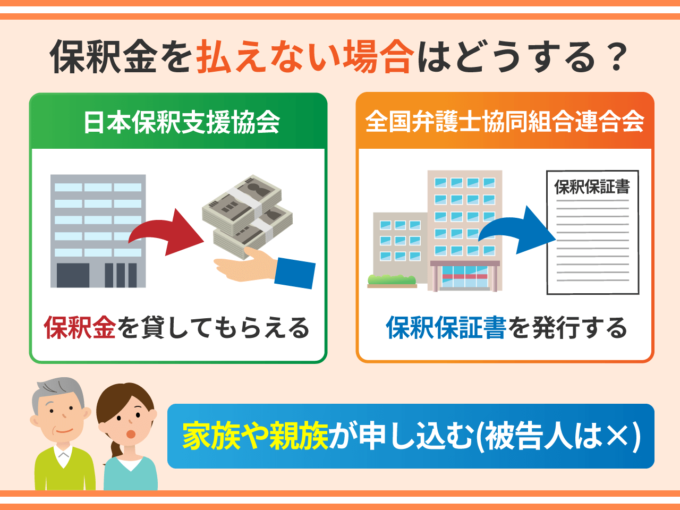

保釈金を払えない場合はどうする?

保釈金を用意できないときは日本保釈支援協会か全弁協(全国弁護士協同組合連合会)の利用を検討することになります。

1.日本保釈支援協会

日本保釈支援協会とは、保釈金を用意できない方のために保釈金を貸してくれる民間の機関です。被告人の家族や親族が保釈支援協会に申し込み、審査に通れば保釈金を貸してもらえます。

2.全弁協

保釈金を用意できない場合、家族や親族が全弁協に保釈保証書の発行を申し込むことができます。保釈保証書は保釈金の代わりになるもので、裁判所に提出すると保釈金を納めた場合と同様に扱われます。

| 日本保釈支援協会 | 東京都中央区日本橋兜町14−10 兜ビル8階 | 03-3663-6655 |

| 全弁協 | 東京都千代田区霞が関1丁目1−3 弁護士会館 | 03-3580-0806 |

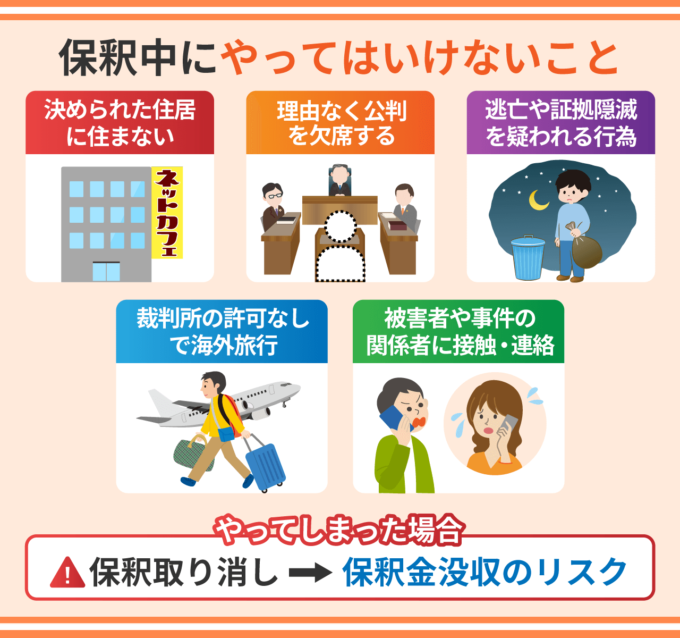

保釈中にやってはいけないこと

保釈が許可されると、裁判所から保釈許可決定書が被告人のもとに送達されます。決定書には保釈中に被告人が守らなければならないルール(保釈条件)が書かれています。よくある保釈条件は以下の5つです。

【よくある保釈条件】

①定められた住居(制限住居)で生活しなければならない

②正当な理由がない限り公判期日に出頭しなければならない

③逃亡や証拠隠滅を疑われる行為をしてはならない

④裁判所の許可なく海外旅行をしてはならない

⑤弁護人を介さずに被害者や事件の関係者に接触・連絡してはならない

保釈条件に違反すると保釈が取り消されることがあります。保釈が取り消されると保釈金も没収されることがありますのでご注意ください。

保釈中であっても保釈条件に違反しなければ、自由に行動することができます。

【法改正】保釈中にやってはいけないこと

2023年に刑事訴訟法が改正され、「保釈中にやってはいけないこと」が追加されたり、ルール違反に罰則が設けられるようになりました。法改正によって新設された規定は以下のとおりです。

1.報告義務違反

保釈中の被告人は、裁判所の命令があれば、住居や仕事などの特定の事項に関して、現在の状況や変更後の状況を報告しなければなりません。

報告しなかったり、虚偽の報告をすれば、保釈が取り消されたり、保釈金が没収されることがあります。

2.不出頭罪

保釈中の被告人が、正当な理由なく公判期日に欠席した場合は、不出頭罪という犯罪になります。不出頭罪の罰則は2年以下の拘禁刑です。

*保釈の取り消しや保釈金の没収もあり得ます。

3.制限住居離脱罪

保釈に際し、「裁判所の許可を受けないで〇日間を超えて制限住居を離れてはならない。」との条件を付されることがあります。

この保釈条件に違反すると制限住居離脱罪という犯罪になります。制限住居離脱罪の罰則は2年以下の拘禁刑です。

*保釈の取り消しや保釈金の没収もあり得ます。

⇒【保釈】制限住居離脱罪とは?罰則や要件について弁護士が解説

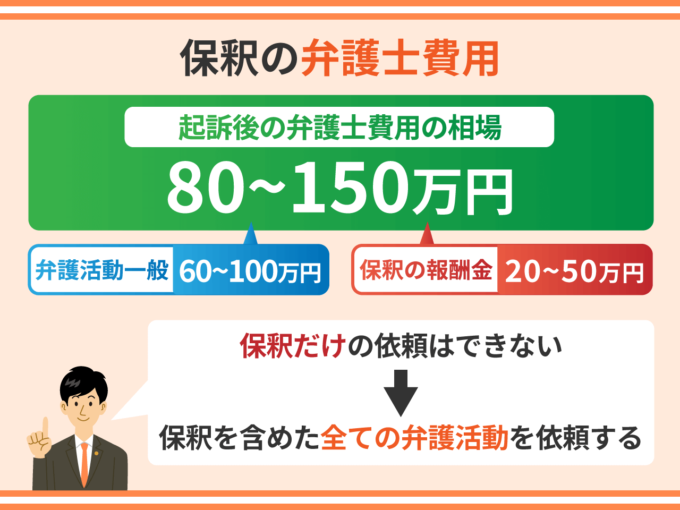

保釈の弁護士費用の相場は?

一審で「保釈のみ」を私選弁護人に依頼しても受けてもらえない可能性が高いです。裁判対応を含む全ての弁護活動を私選弁護人に依頼して、その中で保釈請求をしてもらうのが一般的です。

起訴後の弁護活動全般を私選弁護人に依頼する場合、保釈の成功報酬を含む弁護士費用の相場は80万円~150万円です。

*無罪を求める否認事件や裁判員裁判の場合は上記の相場よりも高くなります。

このうち保釈の成功報酬の相場は20万円~40万円です。

保釈の弁護士費用が安い法律事務所

ウェルネスでも第一審では保釈請求のみのご依頼はお受けしておりません。裁判対応を含めた「起訴後の弁護活動」という形でお受けしております。

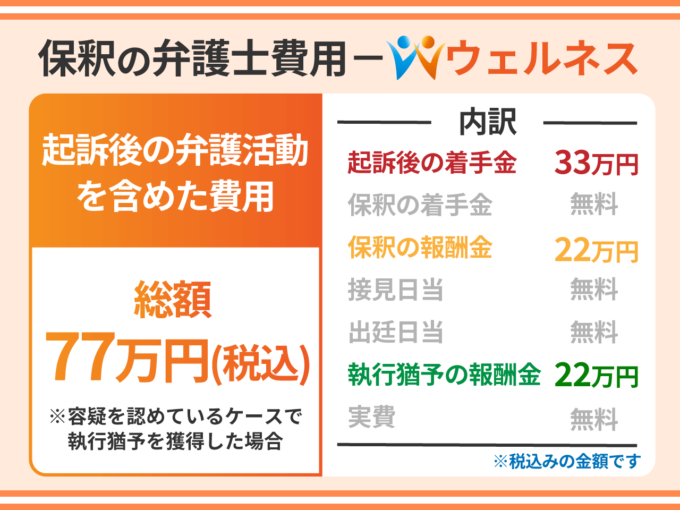

ウェルネスの起訴後の弁護士費用は総額77万円(税込)です。内訳は以下となります。

| 起訴後の着手金 | 33万円 |

| 保釈の着手金 | 無料 |

| 保釈の報酬金 | 22万円 |

| 接見日当 | 無料 |

| 出廷日当 | 無料 |

| 執行猶予の報酬金 | 22万円 |

| 実費 | 無料 |

*容疑を認めているケースで執行猶予を獲得した場合の弁護士費用です。

ウェルネスでは控訴保釈については保釈請求のみのご依頼もお受けしております。

ウェルネスは広告費を徹底的に削減しており、他の多くの事務所に比べて圧倒的に安い弁護士費用を実現しております。

☑ 国選弁護人が保釈請求してくれない

☑ 私選弁護人は費用が高すぎないか不安

このような方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)の弁護士へご相談ください。

保釈に強い弁護士が解説!