- トップ

- > 覚醒剤事件に強い弁護士

覚醒剤事件に強い弁護士

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

目次

覚醒剤とは

覚醒剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパンまたはその塩類等です。見た目は白色または透明の結晶状の粉末です。隠語で「シャブ」、「エス」、「スピード」等とも呼ばれています。

覚醒剤には興奮作用がありますが、依存性が強く、幻覚・妄想などの副作用があり、錯乱して死亡することもあります。近年、SNSを通じて広くまん延しており、社会問題になっています。

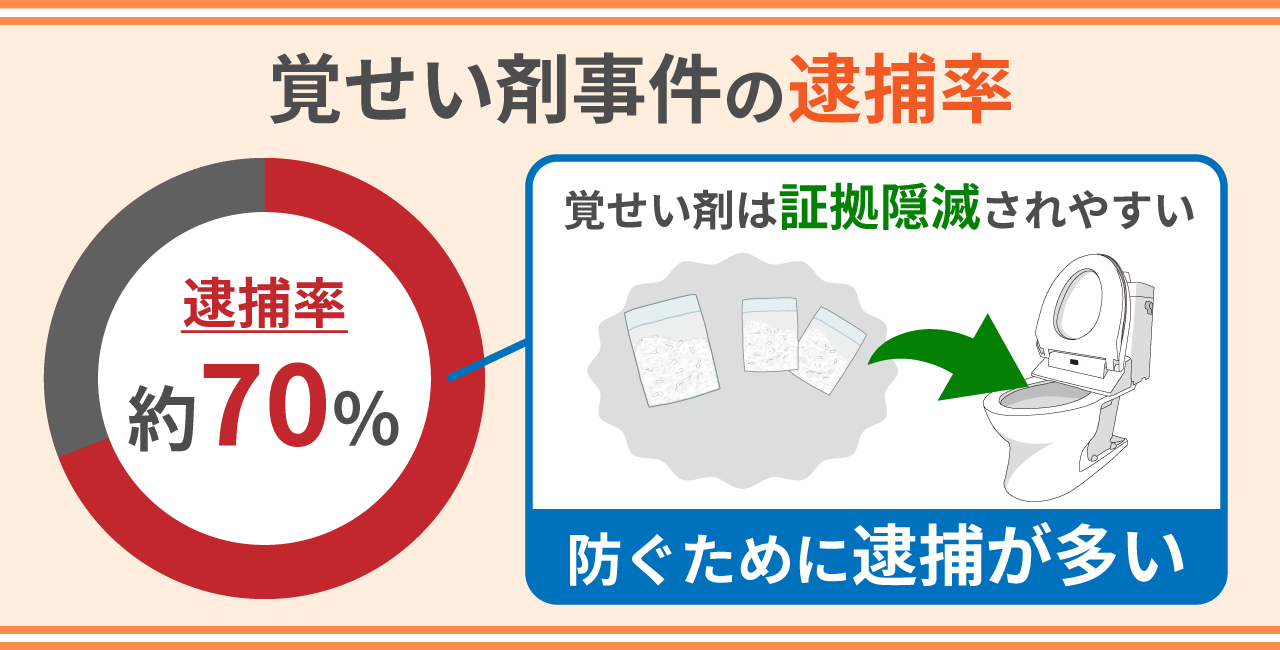

覚醒剤事件の逮捕率は?

覚醒剤はトイレに流したりして証拠隠滅することが容易です。また、被疑者が、覚醒剤の取引相手と口裏合わせをすることも考えられます。

そのため、覚醒剤事件の被疑者は、「証拠隠滅のおそれがある」として逮捕されやすいです。2023年に刑事事件として取り扱われた覚醒剤取締法違反のうち、被疑者が逮捕されたケースは70%です。

*本ページの数値は2023年検察統計年報に依拠しています。

覚醒剤事件で逮捕された後の流れは?

1.逮捕~勾留までの流れ

覚醒剤事件で逮捕されると、逮捕の翌日か2日後に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が被疑者の勾留を裁判官に請求すると、当日中か翌日に裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます。

裁判官は検察官から提出された捜査資料を確認したり、勾留質問で被疑者の話を聞いた後に勾留するかどうかを決めます。

覚醒剤取締法違反で逮捕された後に勾留される確率は99%です。勾留が決まった場合は、原則10日にわたって留置場で拘束されます。

2.勾留が延長されることも

捜査上やむを得ない理由があるとして、検察官が裁判官に勾留の延長を請求しこれが許可されれば、最長10日勾留が延長されます。

そのため起訴前勾留の期間は最長で20日になります。覚醒剤取締法違反で勾留が延長される確率は66%です。

3.起訴・不起訴の決定

被疑者を勾留するとその期間内に検察官は被疑者を起訴するか釈放するかを決めなければなりません。勾留中に起訴しない場合は、いったん処分保留で釈放しその後に不起訴にすることが多いです。

⇒処分保留釈放とは?タイミングや起訴・不起訴との関係について

起訴されれば刑事裁判を受けることになります。2023年に刑事事件化した覚醒剤事件の起訴率は70%です。

覚醒剤取締法違反には罰金がありませんので、起訴されれば正式裁判で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。

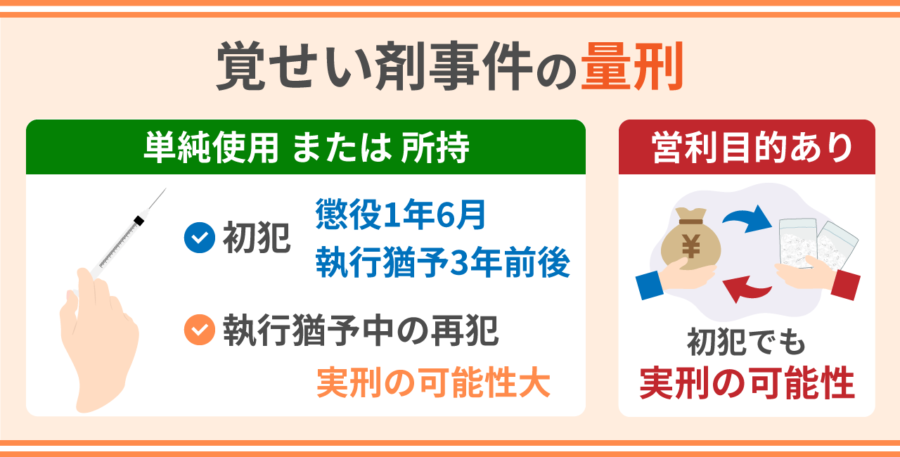

覚醒剤事件で執行猶予はとれる?

初犯の方が覚醒剤の使用罪や所持罪で起訴された場合は、懲役1年6月・執行猶予3年程度の判決になることが多いです。

執行猶予中の方が再犯をした場合は、かなり高い可能性で実刑になります。再度の執行猶予を狙うのであれば、依存症治療のクリニックに入院するなどの徹底した再犯防止策を実行することが必要です。

営利目的の事案で起訴された場合は、初犯の方であっても実刑になることがあります。執行猶予を獲得するためには 密売グループとの関係を完全に断ち切ることが必要です。

⇒執行猶予とは?執行猶予をとるための2つのステップを弁護士が解説

覚醒剤事件のタイプごとの解説

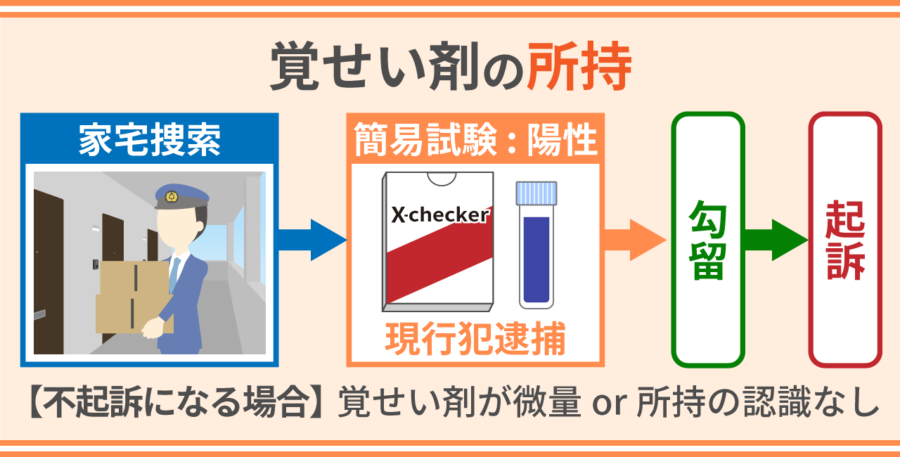

1.覚醒剤の所持

覚醒剤の所持は現行犯逮捕が基本です。捜査員が家宅捜索や所持品検査により白色粉末を発見すれば、その場で検査キットを使い簡易試験を行います。陽性反応が出れば被疑者を現行犯逮捕します。

⇒現行犯逮捕とは?逮捕状なしで誰でもできる逮捕を弁護士が解説

覚醒剤所持で逮捕されれば原則として起訴されます。

不起訴になる例として、押収された覚醒剤がごく微量の場合や、同居人と一緒に逮捕されたケースで、もっぱら同居人が覚醒剤を管理しており、本人は覚醒剤がどこにあるか全く知らなかった場合が挙げられます。

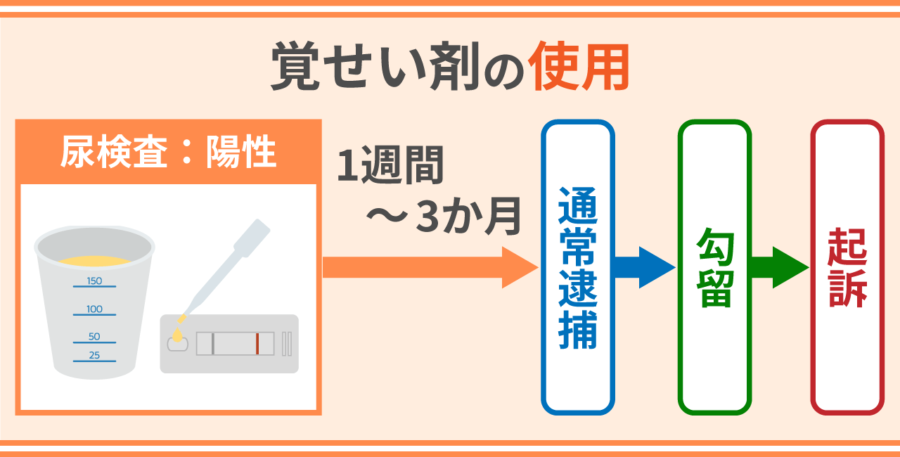

2.覚醒剤の使用

覚醒剤使用のケースは通常逮捕が基本です。捜査員が職務質問や家宅捜索をきっかけとして被疑者の尿を採取します。

尿は科捜研に送られ、覚醒剤の成分が含まれているか鑑定されます。覚醒剤の成分が含まれていれば、通常逮捕されます。

その後の捜査で「知らない間に覚醒剤を打たれた」等の特別な事情が判明しない限り、起訴されます。単独使用で余罪もなければ、勾留延長されずに起訴されることもあります。

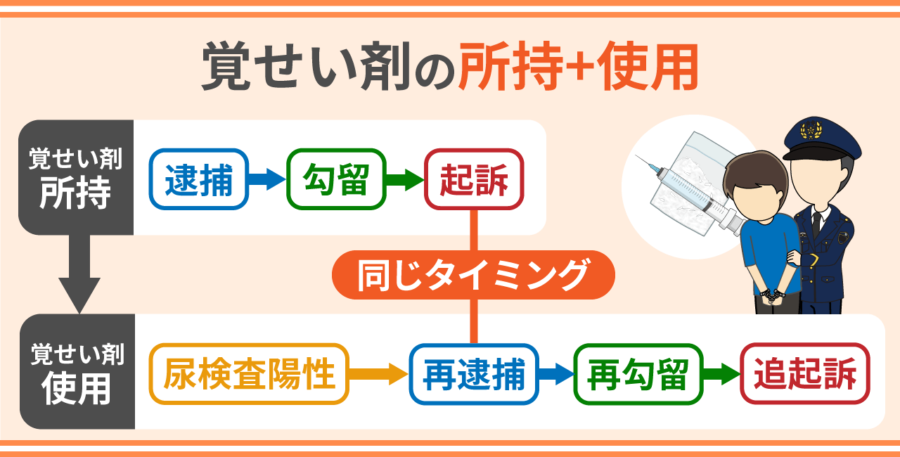

3.覚醒剤の所持+使用

所持していた覚醒剤の一部を使用したケースでは、まず、押収した白色粉末について簡易鑑定が行われます。陽性であれば覚醒剤所持罪で現行犯逮捕されます。

その後、尿から覚醒剤の成分が検出されたときは、覚醒剤の使用で再逮捕されます。

⇒再逮捕とは?報道や執行猶予との関係など「気になること」を全解説

覚醒剤所持で起訴された後に、使用で追起訴されることが多いですが、覚醒剤所持罪の勾留を延長した上で、使用罪についても再逮捕せずに捜査を進め、所持と使用で同時に起訴することもあります。

⇒追起訴とは?追起訴されやすい4つの犯罪や裁判の流れについて

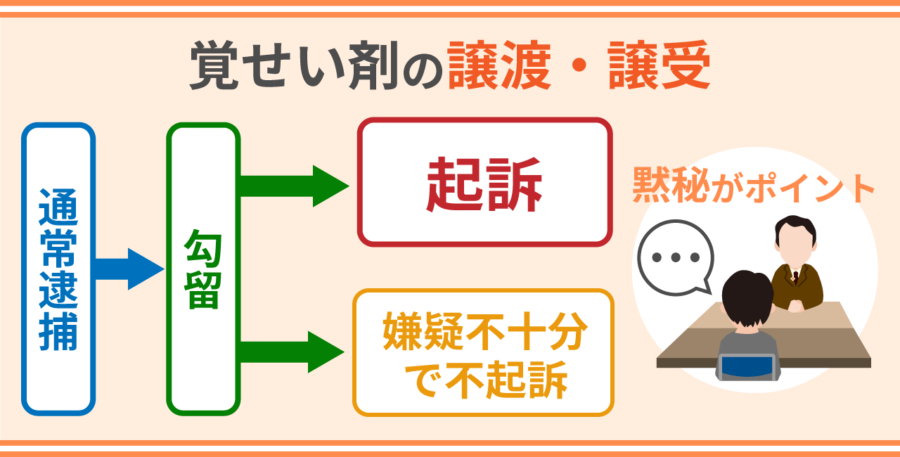

4.覚醒剤の譲渡・譲受

覚醒剤で逮捕された第三者の供述やスマートフォンから売買の相手を特定できるときは、その相手を覚醒剤の譲渡や譲受で通常逮捕します。

覚醒剤の譲渡・譲受のケースでは、第三者の供述しかめぼしい証拠がない場合が多く、黙秘権を行使することにより、嫌疑不十分で不起訴になる余地が十分にあります。

ただ、自白調書をとられてしまえば起訴されますので、逮捕直後から弁護士のサポートを受けた方がよいでしょう。

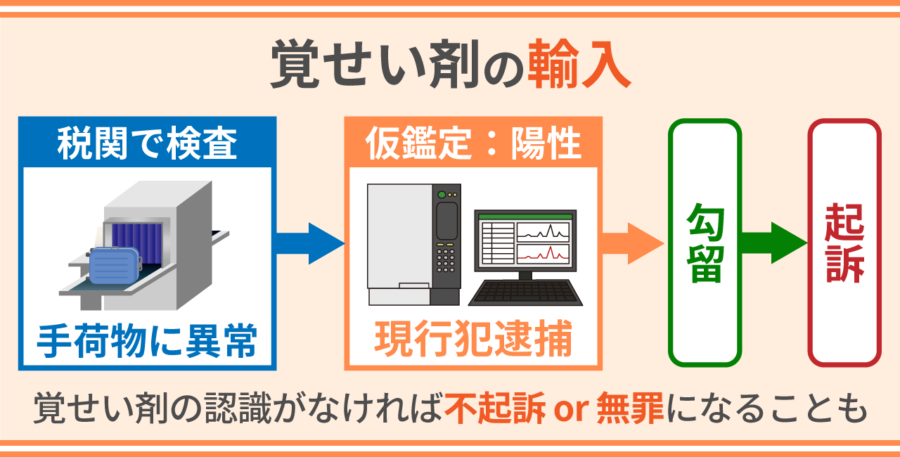

5.覚醒剤の輸入

税関職員が空港で乗客の手荷物に異状を見つけた場合は、エックス線検査や解体検査を行います。

その結果、覚醒剤らしき物を発見すれば仮鑑定にかけます。そこで、覚醒剤の成分が検出されれば、被疑者を現行犯逮捕します。

逮捕後の捜査の過程で「被疑者が覚醒剤であることを認識していなかった」という事情が判明しない限り、起訴されます。押収された覚醒剤の量が多ければ営利目的の輸入罪で起訴され、裁判員裁判で審理されます。

覚醒剤事件と保釈

覚醒剤事件の被疑者は、「証拠隠滅のおそれがある」として逮捕・勾留されやすく、勾留後に、弁護士が釈放させることも容易ではありません。そこで、釈放に向けた活動としては起訴後の保釈に重点を置くことになります。

覚醒剤は依存性が高いため、裁判官は、「保釈すればまた薬物に手を出すのではないか?」と考えます。

そのような疑いをもたれないよう、本人をしっかり監督できる人に身元引受人になってもらうことが必要です。初犯の方の場合、起訴前から保釈の準備をしておけば、起訴直後の保釈も十分に可能です。

覚醒剤事件の弁護プラン(罪を認める場合)

1.依存症の治療を受ける

薬物犯罪は再犯率が高いことが知られています。依存症になってしまうと自分の力だけで立ち直るのは困難です。専門のクリニックに入院したり、精神保健福祉センターの薬物再乱用防止プログラムを受けた方がよいでしょう。

これらの取組みは原則として保釈後に始めることになります。保釈前はSMARPP等のワークブックを活用して、更生のための土台づくりを行います。

【執行猶予を獲得するために】 弁護士がクリニックの受診証明書や更生プログラムの参加証明書を証拠として提出します。専門家に証人として出廷してもらうこともあります。 |

2.家族にサポートしてもらう

薬物依存を克服するためにはご家族の協力が不可欠です。ご家族にも薬物依存症の家族会に参加してもらい、依存症への適切な対処法を学んでもらいます。

覚醒剤はお金がないと手に入れることができないため、ご家族が本人の金銭管理をすることも必要です。

【執行猶予を獲得するために】 ご家族に情状証人として出廷してもらい、裁判官の前で、弁護士の主尋問に答える形で、本人の監督プランについて証言してもらいます。 |

3.薬物が手に入らない環境を作る

電話番号を変更し、薬物の売人から連絡がこないようにします。

密売グループの一員として、営利目的で覚醒剤を所持したり譲渡していた場合は、組織と完全に縁を切ることが必要です。そのためには、組織について知っていることは全て話し、進んで捜査に協力すべきです。

【執行猶予を獲得するために】 弁護士が電話番号の変更書類を証拠として裁判所に提出します。 |

覚醒剤事件の弁護プラン(無罪を主張する場合)

1.覚醒剤の故意を否認する

覚醒剤取締法違反が成立するためには、覚醒剤であることの故意が必要です。覚醒剤の故意としては、「覚醒剤を含む違法な薬物かもしれない」と認識していれば十分とされています。

例えば、知人から覚醒剤が入っているスーツケースを預っていたが、中に覚醒剤などの違法薬物が入っていることを知らなかった場合は、覚醒剤の故意がなく覚醒剤取締法違反は成立しません。

覚醒剤の営利目的輸入罪のケースでは、知らないうちに運び屋にされたとして無罪になることもあります(ブラインドミュール)。

取調官は、故意を否認する被疑者に対してプレッシャーをかけ、「本当は覚醒剤であることを知っていました。」という自白調書をとろうとします。

弁護士がひんぱんに本人と接見し、自白調書をとられないようバックアップします。

2.違法捜査を主張する

警察が覚醒剤を押収したり尿を採取するプロセスで違法捜査があれば、押収した物やそれに基づき作成された書類が裁判の証拠として使えなくなる場合があります(違法収集証拠の排除)。

【違法捜査の例】

①警察官が令状なしで無断で本人のかばんの中に手をつっこみ、覚醒剤をとりあげたケース

②本人が拒絶しているのに、警察官が令状なしで本人の自宅に立ち入り、部屋の中を捜索し覚醒剤をとりあげたケース

③長時間にわたって本人を警察署に留め置き、がまんできずに出した尿を採取したケース

このようなケースでは、違法収集証拠の排除法則により、押収した覚醒剤や尿の鑑定書の証拠能力が否定される可能性が高いです。

証拠能力が否定されれば、検察官はこれらの資料を証拠とすることができなくなり、覚醒剤の使用や所持を立証できず無罪になります。違法捜査があれば、弁護士が違法収集証拠の排除を主張します。

⇒違法収集証拠の排除とは?判例や要件、争い方について弁護士が解説

【関連ページ】