- トップ

- > 窃盗を弁護士に相談-逮捕・起訴・弁護士費用について

窃盗を弁護士に相談-逮捕・起訴・弁護士費用について

☑ 窃盗で捕まる確率は?

☑ 窃盗で逮捕された後の流れは?

☑ 窃盗で起訴される確率は?

☑ 窃盗の示談金の相場は?

☑ 窃盗の弁護士費用はいくら?

このような疑問をお持ちの方のために、窃盗に強い東京の弁護士 楠 洋一郎が、窃盗事件の加害者側が知っておきたいことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

目次

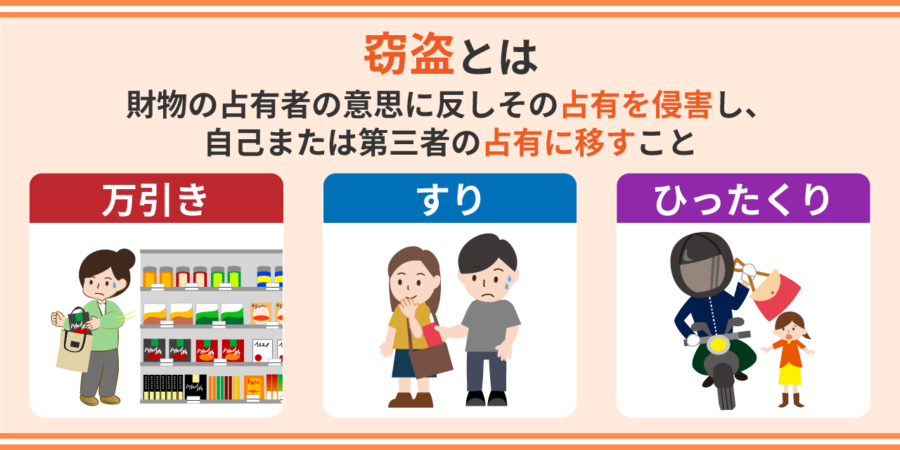

窃盗とは?

窃盗とは簡単に言うと人の物をとることです。窃盗罪は数ある犯罪の中で最も発生件数が多い犯罪です。万引きやすりのようにこっそり人の物をとるのが窃盗の典型的な手口ですが、ひったくりのように一瞬で持ち去る行為も窃盗になります。

窃盗を法律的に言うと、「財物を占有している人の意思に反してその物をとること」です。財物とは財産的な価値がある物です。財物の占有を侵害することが窃盗罪の本質です。

「占有」とは物を事実上支配している状態のことをいいます。

ポケットの中の財布のように現に所持している場合は占有が認められますが、家にある現金、店に陳列している商品など身につけている物でなくても、所有者や管理者の支配が及んでいれば占有は認められます。

占有が認められない他人の物をとったときは占有離脱物横領罪になります。放置自転車の乗り逃げが占有離脱物横領罪の典型的なケースです。

窃盗罪の刑罰は?

窃盗罪の刑罰は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。窃盗には万引きや置引きといった軽微なものから、侵入窃盗、自動車窃盗、ひったくり等悪質なものまで様々な手口があります。

【刑法】

引用元:刑法|e-Gov法令検索 |

*2025年6月1日より懲役刑に代わり拘禁刑が導入されました。

以前は、罰金刑はなく懲役刑しかありませんでした。そのため、少額の万引きなど犯情の軽い窃盗については、検察官が「懲役刑は重すぎる」と考え、不起訴にするケースが多々ありました。

しかし、検挙される犯罪の多くを万引きが占めるなかで、軽い窃盗でも積極的に処罰できるようにするため、罰金刑が追加されました。

窃盗罪で罰金刑になる場合は、略式起訴され簡易な略式裁判で審理されることが多いです。法廷に行く必要がないため裁判を受けたという実感を持ちにくいですが、略式裁判もれっきとした裁判ですので、前科がついてしまいます。

窃盗罪の時効は?

窃盗罪の時効は7年です。7年が経過して時効が完成すると、検察官は起訴することができなくなります。そのため逮捕されることもありません。

窃盗をした場合、半年~1年程度たってから逮捕されることもありますが、性犯罪と異なり、何年もたってから逮捕されることはまずありません。

窃盗で捕まる確率は?

警察庁の統計(「令和3年の犯罪情勢」)によれば、窃盗で捕まる確率(検挙率)は42.2%です。

刑法犯全体の検挙率(46.6%)よりも低いですが、重要窃盗と呼ばれる侵入窃盗、自動車盗、ひったくり、すりに限ると検挙率は73%に上がります。

窃盗の種類は?

窃盗の種類としては、万引き、置引き、すり、車上荒らし、住居侵入窃盗、職場盗、下着泥棒、ひったくり、特殊詐欺の受け子・出し子等があります。窃盗の種類ごとに逮捕・起訴の可能性を整理すると次のようになります。

窃盗の種類 | 検挙された場合に逮捕される可能性 | 起訴・不起訴の可能性 |

万引き | 次のいずれかの場合、現行犯逮捕される可能性が高い。 ①逃げようとした ②否認している ③前科複数 | 初犯で少額の万引きであれば微罪処分または不起訴(起訴猶予)になる可能性が高い。 前科・前歴があれば起訴される可能性が高い。 |

置引き | 逮捕の可能性は低い。 | 示談が成立しなければ略式裁判で罰金になる可能性が高い。 |

すり | 逮捕の可能性は極めて高い。 | 示談が成立しなければ公判請求される可能性が高い。 |

住居侵入窃盗 | 逮捕の可能性は極めて高い。 | 示談が成立しなければ公判請求される可能性が高い。 |

職場盗 | 次の全てにあてはまる場合、逮捕の可能性は低い。 ①余罪がない ②とった金額が数万円以内 ③自白している | 示談が成立しない場合、余罪がなく、とった金額が数万円以内であれば、略式裁判で罰金になる可能性が高い。 |

下着泥棒 | 逮捕の可能性は高い。 | 示談が成立しなければ公判請求される可能性が高い。 |

ひったくり | 逮捕の可能性は極めて高い。 | 示談が成立しなければ公判請求される可能性が高い。 |

特殊詐欺の受け子・出し子 | ほぼ100%逮捕される。 | 示談が成立しても公判請求される可能性が高い。 |

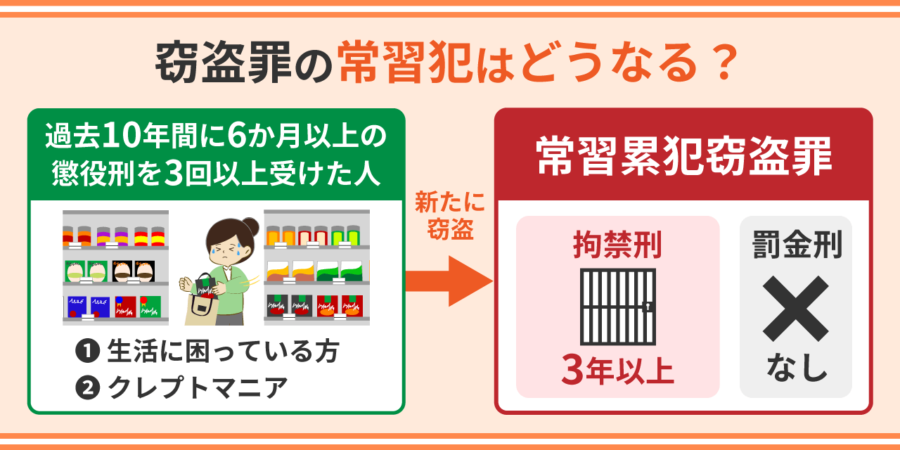

窃盗の常習者はどうなる?

窃盗は再犯率が高いことから、常習者を重く処罰するための特別の類型があります。これが常習累犯窃盗罪です。

常習累犯窃盗の要件は、窃盗罪で過去10年間に6か月以上の懲役刑を3回以上受けた人が、常習として新たな窃盗(未遂)をすることです。常習累犯窃盗の罰則は3年以上の拘禁です。通常の窃盗罪と異なり罰金刑はありません。

常習累犯窃盗で捕まるのは、①生活に困っている方か②クレプトマニアの方が多いです。

生活に困っている方は、刑務所から出ても定職が見つからず、すぐに生活に行き詰まり再犯してしまう方が多いです。弁護士が生活保護の申請をサポートする等して生活の基盤を整えることが必要です。

クレプトマニアの方は、万引きが悪いとわかっていながら、「盗みたい」という衝動を抑えきれず、何度も万引きをしてしまいます。専門のクリニックに通って治療を受けることが必要です。

⇒クレプトマニア(窃盗症)とは?弁護士の選び方や弁護活動も解説

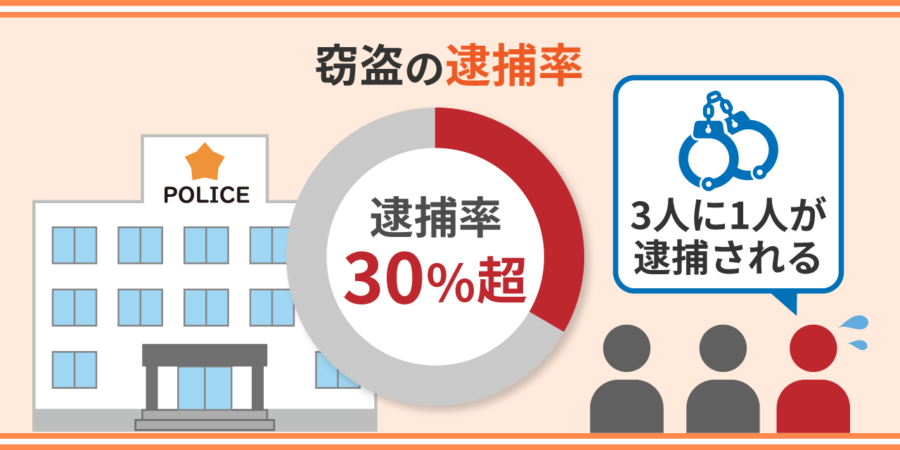

窃盗の逮捕率は?

2023年に刑事事件になった窃盗事件のうち、被疑者が逮捕されたケースは33%です。約3人に1人が逮捕されていることになります。

*上記の窃盗罪には常習特殊窃盗罪、常習累犯窃盗罪、不動産侵奪罪も含まれます。

*本ページの数値は2023年検察統計年報に基づいています。

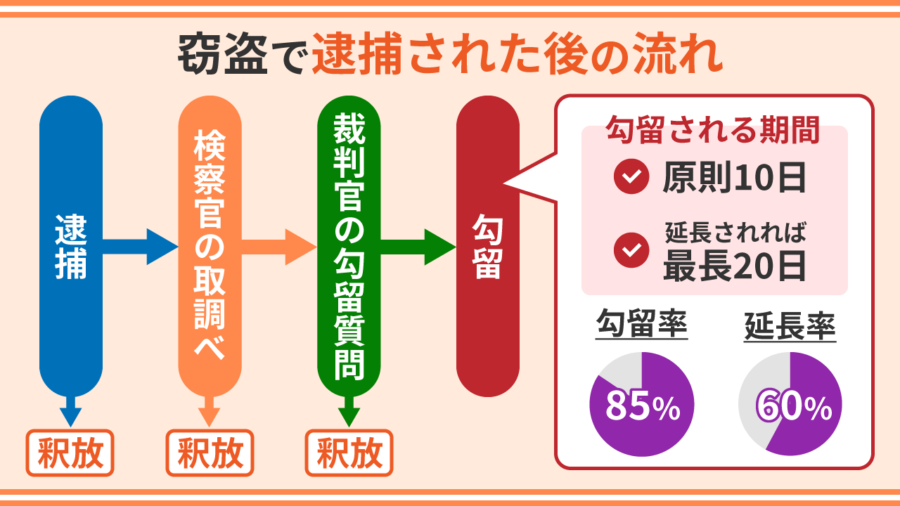

窃盗で逮捕された後の流れは?

窃盗で逮捕されると、警察で釈放されない限り、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が「逃げたり証拠を隠滅するおそれが大きい。」と判断すれば、裁判官に被疑者の勾留を請求します。

勾留請求されると当日か翌日に、裁判官が被疑者と面接します。この面接のことを「勾留質問」といいます。裁判官も「逃げたり証拠を隠滅するおそれが大きい。」と判断すると、検察官の勾留請求を許可します。その結果、被疑者は勾留されます。

逆に「逃げたり証拠を隠滅するおそれは小さい。」と判断すると、検察官の勾留請求を却下します。その結果、被疑者は釈放されます。

窃盗で逮捕された被疑者のうち85%の方が勾留されています。勾留は原則10日間ですが、延長されると最長で20日間になります。勾留された被疑者のうち、半数以上(62%)が勾留を延長されています。

弁護士が検察官に意見書を提出して、勾留請求を思いとどまらせたり、裁判官と面接して、勾留請求を却下させます。

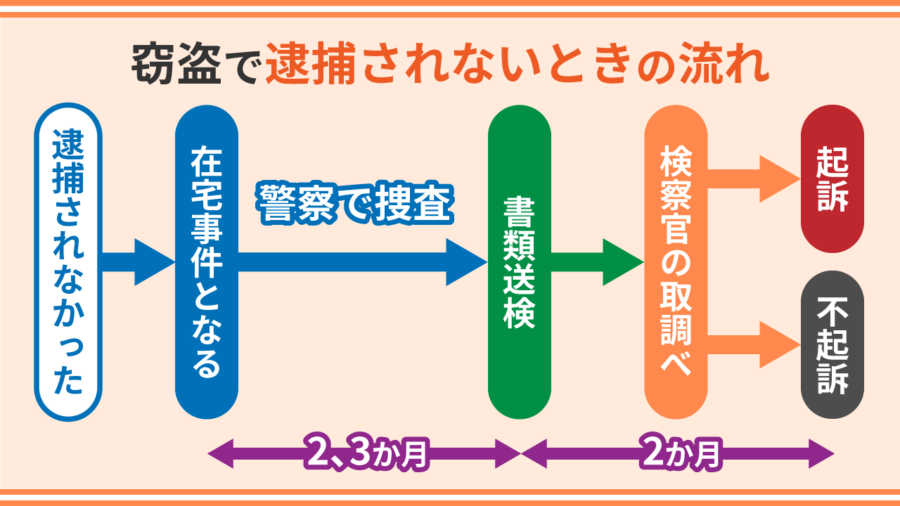

窃盗で逮捕されないときの流れは?

窃盗で検挙されたら必ず逮捕されるわけではありません。窃盗の逮捕率は約30%ですので、おおむね3人に2人は逮捕されません。逮捕されなければ自宅にいることができるため、逮捕されない事件のことを在宅事件といいます。

在宅事件の場合も、逮捕される身柄事件と同様に、警察⇒検察と2段階のステップで捜査が進みます。

身柄事件では逮捕から48時間以内に被疑者の身柄と捜査書類が検察官に引き継がれますが(身柄送検)、在宅事件では検察官に捜査書類が引き継がれるまで、おおむね2,3か月かかります。この引き継ぎのことを書類送検と言います。

書類送検されると担当の検察官が決まります。検察官は2か月程度で被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。この過程で被疑者の取調べを1,2回実施することが多いです。

⇒在宅事件の流れは?逮捕される身柄事件との違いや起訴・不起訴について

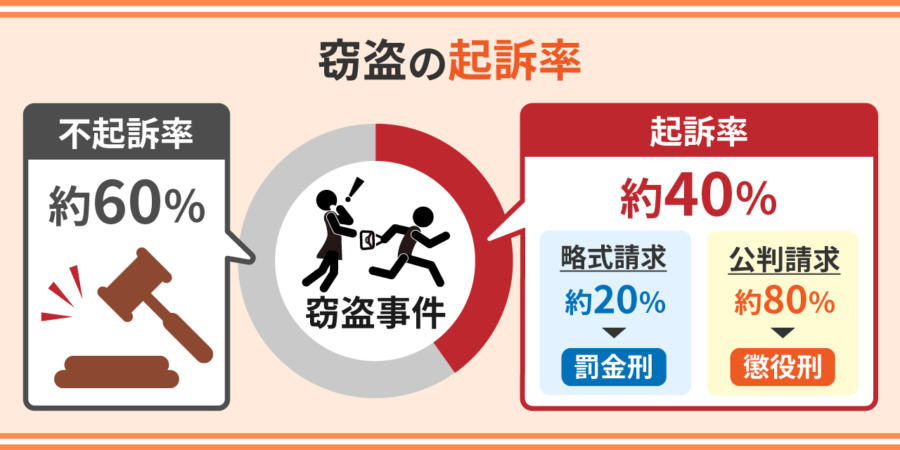

窃盗の起訴率は?

2023年に検察庁で取り扱われた窃盗事件のうち、起訴されたケースは44%、不起訴とされたケースは56%です。起訴された事件のうち略式請求が19%、公判請求が81%です。

略式請求された場合は罰金で終わりますが、公判請求された場合は、公開法廷で審理され、拘禁刑になる可能性が高いです。

窃盗で起訴される?不起訴になる?

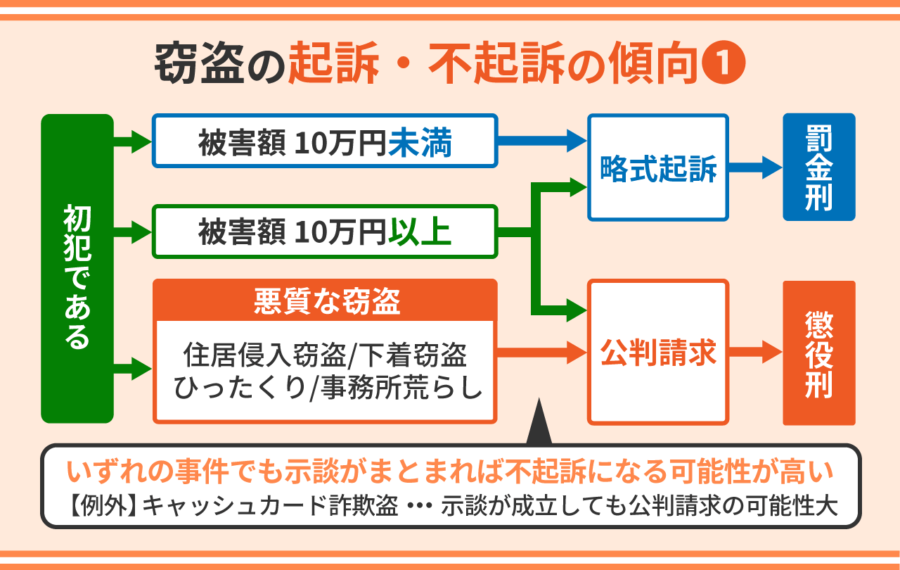

1.初犯の方

初犯の方の万引き・置引きについては、とった物の金額が10万円未満であれば、処罰されるとしても略式罰金にとどまるでしょう。1000円未満の少額の万引きであれば、微罪処分で終了することも多々あります。

初犯の方の万引き・置引きでも、被害額が10万円を超えると公判請求されることもあります。

同じ窃盗でも、万引き、置引きなどの単純な窃盗に比べて、住居侵入窃盗、下着窃盗、ひったくり、事務所荒らし等は、悪質として公判請求されやすくなります。

いずれにせよ、初犯であれば、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高いです。ただし、特殊詐欺の受け子(キャッシュカード詐欺盗)や出し子については、示談が成立しても公判請求される可能性が高いです。

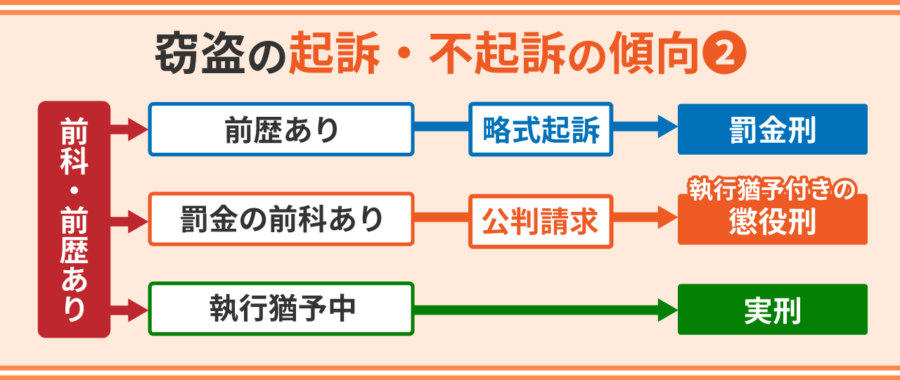

2.前科・前歴がある方

窃盗の前科・前歴がある場合は、起訴される可能性が高くなります。次のように段階的に処分が重くなっていきます。

前歴がある場合⇒略式裁判で罰金

罰金の前科がある場合⇒正式裁判で執行猶予付きの拘禁刑

執行猶予中の場合⇒実刑

窃盗の前科があっても10年以上前だったり、スピード違反など全く別の前科の場合は、不起訴を獲得できる余地も十分にあります。

執行猶予中の再犯でよくあるのはクレプトマニアのケースです。執行猶予中の再犯でダブル執行猶予を獲得するためには、充実した再犯防止プランを立て実行することが必須でしょう。

窃盗と示談

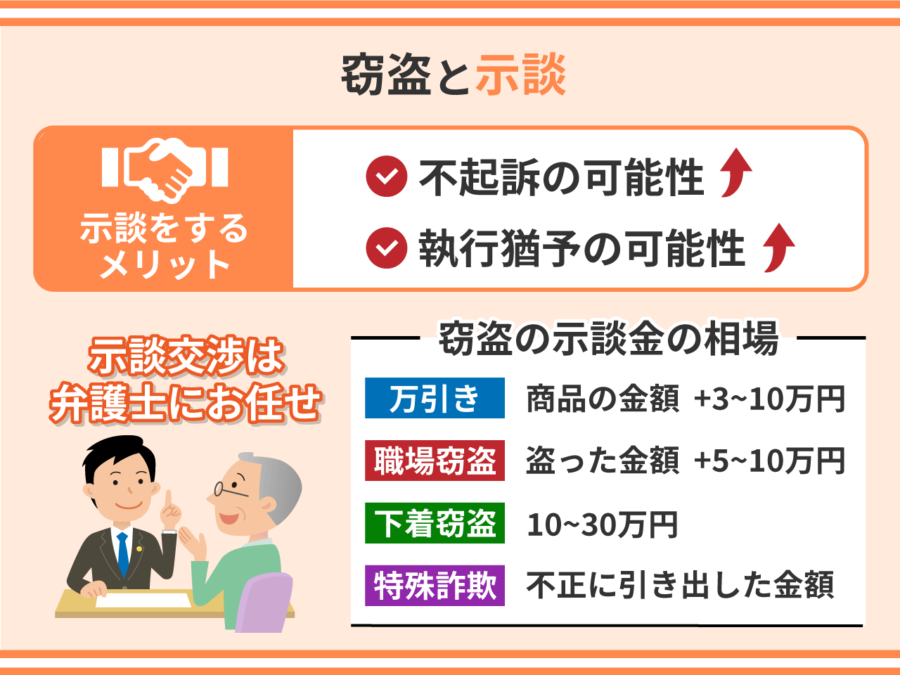

1.窃盗で示談をするメリット

被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。検察官は、窃盗の被疑者を起訴するかどうか決めるにあたって、示談を非常に重視しています。

そのため、窃盗の被害者との間で示談が成立すれば不起訴になる可能性が高まります。

示談をする前に起訴された場合でも、示談が成立すれば、執行猶予になる可能性が高まります。裁判官も刑罰を決めるにあたり示談を重視しているからです。

【不起訴を獲得するために】 弁護士が示談書や示談金の領収書を検察官に提出します。 |

2.窃盗の示談金の相場

窃盗で最も多い万引きのケースでは、示談金の相場は、「万引きした商品の金額+3万円~10万円前後の迷惑料」になるのが一般的です。

同じ店で何度も万引きをしてマークされていた場合は迷惑料が10万円を超えることもありますが、性犯罪や暴力事件のように数十万円になることはないでしょう。

職場窃盗の場合は、一緒に働いていた被害者の信頼を裏切り精神的ダメージを与えているため、「とった金額+5万~10万円前後の慰謝料」が相場になります。

下着窃盗の場合は、ベランダ等に侵入することが多く性犯罪的な側面もあるため、「下着の代金+10万円から20万円程度の慰謝料」が相場になります。

特殊詐欺でキャッシュカードを盗んで不正に引き出した場合は、引き出した金額が示談金の相場になります。

3.窃盗の示談は弁護士なしでもできる?

万引き事件では、万引きした本人や家族が店とコンタクトをとって弁護士なしで示談交渉することが考えられます。

ただ、店側は万引きの加害者や家族と直接やりとりすることを嫌がりますので、弁護士を通した方がよいでしょう。

個人を被害者とする窃盗事件では、そもそも警察が被害者の連絡先を加害者に教えてくれず、弁護士なしでは示談交渉に入れないことが多いです。

職場窃盗で被害者の連絡先を知っていたとしても、加害者が被害者に直接連絡すると、被害者を怒らせたり怖がらせたりして裏目に出る可能性が高いです。そのため、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

4.窃盗で示談金が払えない場合はどうする?

窃盗で示談金が高額化することは少ないですが、特殊詐欺のケースで出し子が複数のキャッシュカードを使用して多額の現金を引き出した場合は、示談金も数百万円になることがあります。

現実的に支払えないようであれば弁護士が減額交渉をすることになります。

被害額が1万円の窃盗で100万円の示談金を請求された場合など被害金額に比して法外な示談金を請求された場合は、加害者が不合理な請求をしていることを弁護士が報告書にまとめ、検察官に提出することで不起訴になる余地があります。

窃盗は示談なしで不起訴になる?

1.被害弁償・供託をする

窃盗は財産犯罪ですので、被害弁償の有無や金額で処分が変わってきます。示談が難しい場合は、損害金を被害者に受けとってもらえるよう弁護士が交渉します。

被害者が賠償金を受けとってくれない場合は、法務局に供託します。供託しておけば、被害者は法務局に供託金の払い渡しを求めることができます。そのため、被害弁償に向け努力していると評価されやすくなります。

【不起訴を獲得するために】 弁護士が被害弁償した際の領収証や供託書を検察官に提出します。 |

2.贖罪寄付をする

示談や被害弁償ができなかった場合、反省の気持ちを示すために慈善団体や弁護士会へ贖罪寄付(しょくざいきふ)をします。

【不起訴を獲得するために】 弁護士が贖罪寄付の証明書を検察官に提出します。 |

3.家族に監督してもらう

不良交友による荒れた生活が窃盗のきっかけになった場合は、交友関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要です。クレプトマニアのケースでは万引きできない環境を作っていく必要があります。

いずれにせよ生活環境を立て直すためにはご家族の協力が必要です。ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらいます。

【不起訴を獲得するために】 本人を監督する旨の誓約書をご家族に書いてもらい、弁護士が検察官に提出します。 |

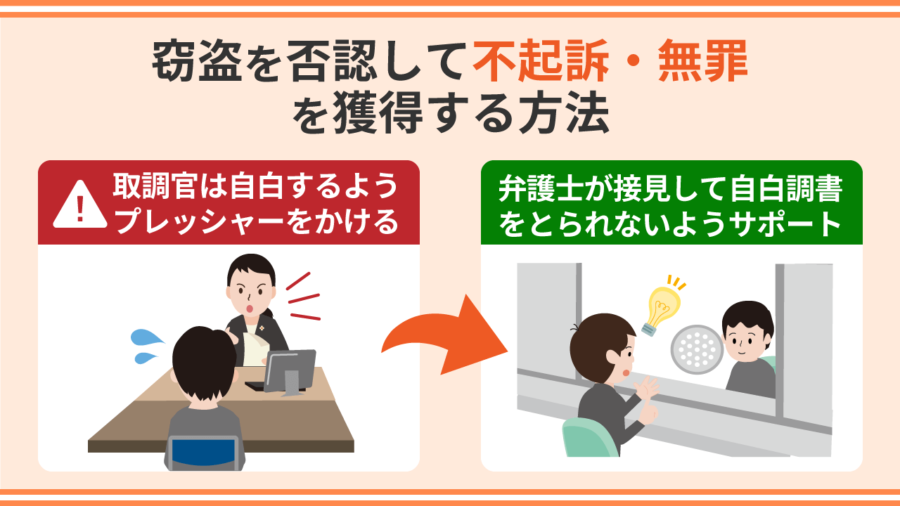

窃盗を否認して不起訴・無罪を獲得する方法

窃盗事件で防犯カメラや指紋などの客観的な証拠がなければ、処分を決めるにあたって、被疑者本人の供述がポイントになります。

一度作成した供述調書は撤回できません。そのため、本当は盗んでいないのに取調官からのプレッシャーに負けてしまい、「私が盗みました。」という調書をとられてしまうと、不起訴や無罪の獲得は難しくなります。

自白調書をとられてしまうと、刑事裁判で「本当は盗んでいません。」と言っても、検察官から「取調べのときに自白してましたよね?」と突っ込まれ、裁判官にも信用性を疑われてしまうからです。

取調官は自白調書を作るため、否認している被疑者に対して、あの手この手を使って自白するよう働きかけます。

窃盗事件で不起訴や無罪を目指すのであれば、このような働きかけに屈しないことが重要です。弁護士が被疑者とひんぱんに接見し、自白調書をとられないようバックアップしていきます。

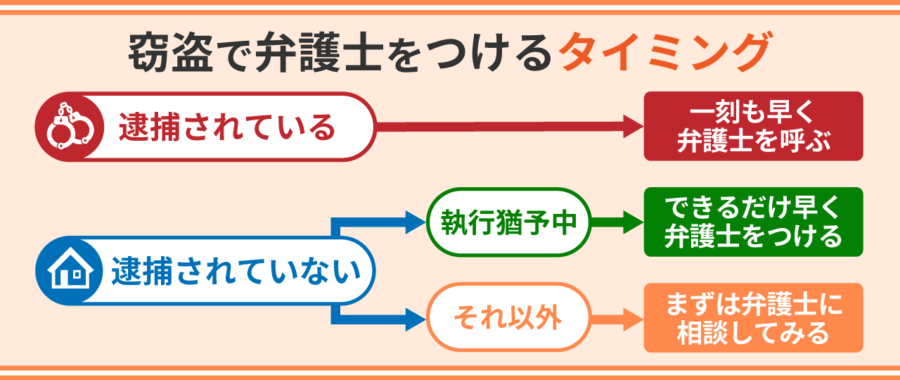

窃盗で弁護士をつけるタイミング

1.窃盗で逮捕されたとき

窃盗で逮捕されたときは、一刻も早く弁護士を呼ぶべきです。万引き等の軽微な事件では、早期に弁護士をつけることにより、勾留を阻止できる可能性が高くなります。

もし勾留されてしまうと原則10日にわたって留置場で拘束されるため、職場を解雇されるおそれがあります。大げさではなく勾留されるかどうかによって人生が変わることもあるため、一刻も早く弁護士を呼んだ方がよいでしょう。

⇒逮捕後どの弁護士を呼ぶ?連絡方法・弁護士費用・選び方も解説

2.窃盗で逮捕されていないとき

①執行猶予中のケース

執行猶予中のケースでは、たとえ逮捕されなくても、できるだけ早く弁護士をつけた方がよいでしょう。

実刑を回避するためには早い段階から再発防止プランを立てて実践することが必須です。1、2回クリニックや自助グループに行っただけでは、検察官から「形だけの再発防止策」とみなされ、評価してもらえません。

そのため、なるべく早くクリニックや自助グループに通い始め、取り組み状況をきちんと証拠化しておく必要があります。

クレプトマニアの方は、取調べに適切に対応しないと、裁判でクレプトマニアと認定されない可能性が高まります。

そのため、早期に弁護士をつけて、再発防止プランや取調べ対応を含めた総合的な弁護方針を立ててもらった方がよいでしょう。

②それ以外のケース

逮捕された場合と異なり、一刻も早く弁護士をつけなければならない状況ではありません。

ただ、示談交渉をする際に何日もたってから被害者に連絡すると、「謝罪が遅い」、「誠意がない」等と言われることがあるため、早めに弁護士をつけた方がよいでしょう。

初犯で数百円くらいの万引き事件の場合は、弁護士を選任しなくても微罪処分になることが多いため、そもそも弁護士を選任する必要があるかも含めて弁護士にご相談ください。

窃盗の弁護士費用

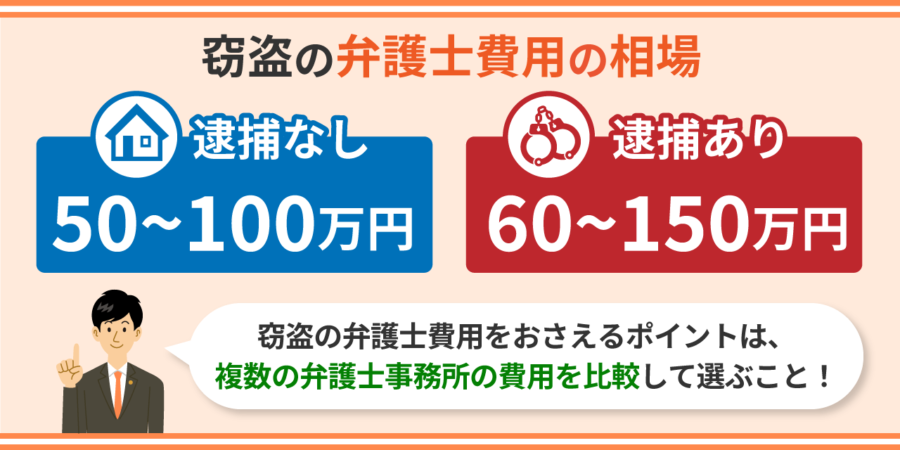

1.窃盗の弁護士費用の相場

窃盗の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで総額50万円~100万円です。

逮捕されているケースの相場は総額60万円~150万円です。本人が逮捕されていれば、弁護士が警察署に接見に行ったり、早期釈放を求める活動をする必要があるため、逮捕されていない場合に比べて費用相場は高くなります。

2.窃盗の弁護士費用をおさえるポイント

窃盗のような刑事事件の弁護士費用は、相場があるとはいえ事務所によってかなり開きがあります。

刑事事件で弁護士事務所に相談に来られる方は、家族が逮捕されたり、自分に逮捕が迫っていたりして非常にあせっています。

そのため、びっくりするほど弁護士費用が高くても、「何とか助けてもらいたい」とわらにもすがる思いで依頼してしまいがちです。

あせって高額の契約をする前に、インターネットで複数のサイトを見て弁護士費用を比較するとよいでしょう。比較するだけで数十万円の費用を節約できることも多々あります。

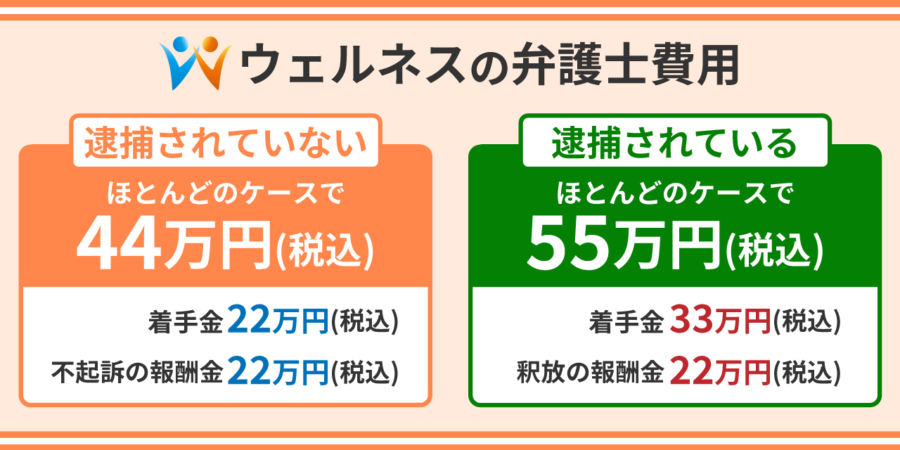

【窃盗】ウェルネスの弁護士費用

逮捕されていない窃盗事件については、ほとんどのケースで総額44万円(税込;以下同じ)になります。内訳は着手金が22万円、不起訴の報酬金が22万円です。

逮捕されている窃盗事件では総額55万円になることが多いです。内訳は着手金が33万円、釈放の報酬金が22万円です。

ウェルネスではマーケティング費用を極限までおさえているためリーズナブルな弁護士費用を実現できています。

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しました。

窃盗のページ |

窃盗 |

万引きのページ |