- トップ

- > 【弁護士費用が安い】盗撮に強い弁護士に無料相談

- > 少年の盗撮事件について弁護士が解説

少年の盗撮事件について弁護士が解説

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

目次

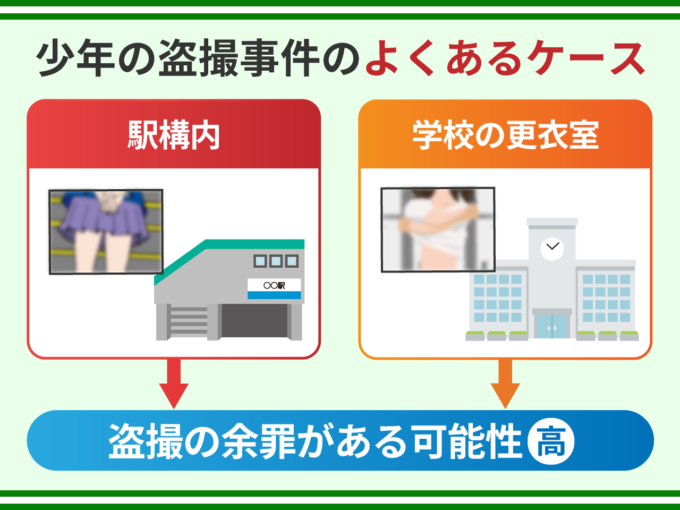

少年の盗撮事件のよくあるケース

少年の盗撮事件でよくあるのは、通学途中や帰宅途中に駅構内で女子学生を盗撮するケースです。学校の更衣室で着替え中の女子学生を盗撮するケースもあります。

人生で初めて盗撮をして検挙されるというケースは少なく、盗撮を繰り返した末に検挙されるケースが多いです。ただ、大人の場合のように何年も前から盗撮しているケースはまれで、短期間のうちに習癖化したケースが多いです。

少年の盗撮事件の特徴

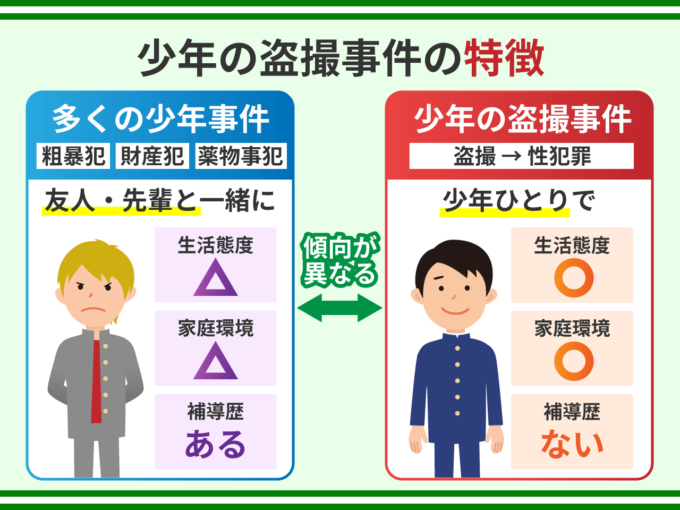

少年事件の多くは、暴行・傷害などの粗暴犯、窃盗・恐喝・特殊詐欺などの財産犯、覚せい剤・大麻などの薬物事犯のケースです。

これらの事件は、地元の友人や先輩と一緒に(または彼らの影響を受けて)行われることが多いです。事件前から少年の生活態度や家庭環境に問題があるケースも少なくありません。

これに対して、盗撮のような性犯罪については、単独で行われ、普段の生活態度や家庭環境に目だった問題がないケースが多いです。非行歴・補導歴がある少年もほとんどいません。

親は、警察からの連絡で息子が盗撮で捕まったことを知り、「まさか自分の息子が…。」とがく然とすることになります。

少年の盗撮事件と逮捕・勾留

少年であっても盗撮をすれば、大人と同様に逮捕されることが少なくありません。

もっとも、少年については、検察官は「やむを得ない場合」でなければ勾留を請求することができませんし、裁判官も「やむを得ない場合」でなければ、勾留状を発することができません。

【少年法43条】

|

【少年法48条】

|

少年の盗撮事件では、少年の生活態度や家庭環境に問題があるケースは少なく、親の監督を十分に期待できることから、早期に弁護活動をスタートすれば、「やむを得ない場合」にあたらないとして、勾留を阻止できることが多いです。

少年の盗撮事件の流れ

少年の盗撮事件の流れを逮捕された場合と逮捕されない場合に分けて解説します。

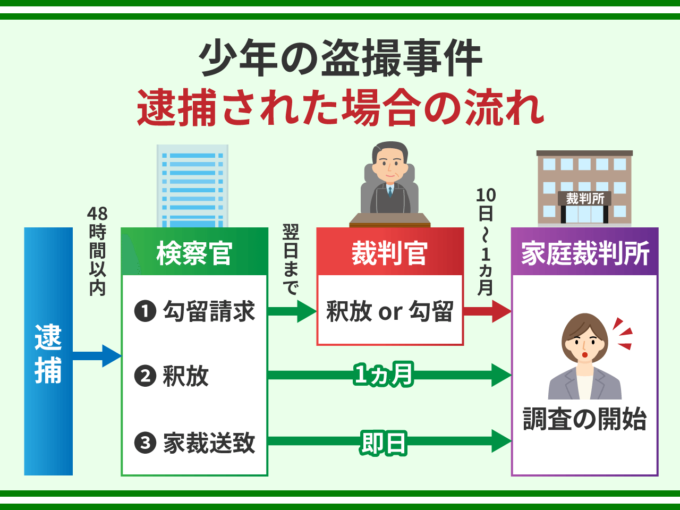

1.逮捕された場合の流れ

盗撮で逮捕されると翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官は次のいずれかの措置をとります。

①釈放する

②家庭裁判所に送致する

③勾留請求する

①の場合は警察署に戻ってから釈放されることが多いです。

⇒釈放後1か月程度で家庭裁判所に送致されることが多いです。

②の場合は家庭裁判所に身柄が移され、そこで釈放されるか、少年鑑別所に移されます。少年鑑別所に移された場合、収容期間は約4週間になります。

③の場合は、検察官が勾留を請求した当日か翌日に裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます。裁判官が検察官の勾留請求を許可すると、少年は勾留されます。検察官の勾留請求を却下すると、少年は釈放されます。

⇒釈放後1か月程度で家庭裁判所に送致されることが多いです。

勾留の期間は原則10日、延長されれば最長で20日になります。検察官はこの期間内に少年を家庭裁判所に送致します。

2.逮捕されない場合の流れ

最初から逮捕されずに在宅事件として進められた場合は、2、3か月で検察官に送致されることが多いです。送致を受けた検察官は2週間~1か月程度で家庭裁判所に送致することが多いです。

少年の盗撮事件が家庭裁判所に送致されたら

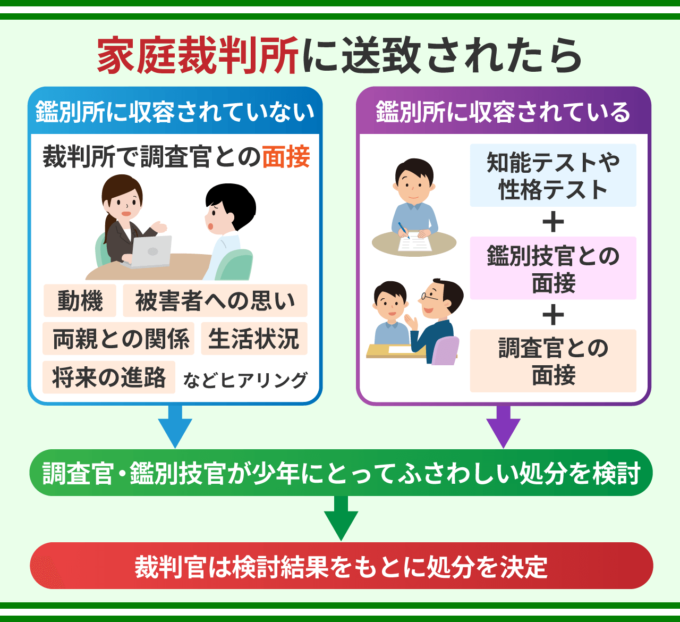

家庭裁判所に送致されたら、担当の家庭裁判所調査官が決まります。

⇒【少年事件】家庭裁判所調査官とは?活動内容や弁護士との違い

調査官は裁判所で少年と1,2回面接し、盗撮をした動機や被害者に対する思い等を尋ねます。また、両親との関係や生活状況、将来の進路など少年の置かれた状況全般についてヒアリングします。

少年が鑑別所に収容されている場合は、調査官が鑑別所に行って少年と3回程度面接します。ほかに鑑別所では、知能テスト・性格テストが実施されたり、鑑別所の職員(鑑別技官)が少年と面接したりします。

調査官は、少年の親とも少なくとも1回、家庭裁判所で面接します。

調査官や鑑別技官は面接の状況や捜査の記録をふまえて、少年にとってふさわしい処分を検討し、検討結果を少年調査票や鑑別結果通知書にまとめて裁判官に提出します。裁判官はこれらを参考にして最終的な処分を決めます。

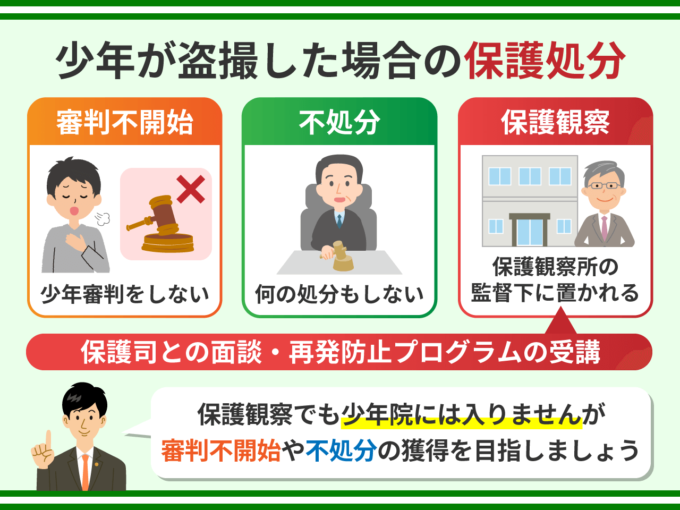

少年が盗撮した場合の保護処分

下着を盗撮すると撮影罪が成立します。撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑(当分の間は懲役刑)または300万円以下の罰金です。

少年が盗撮した場合は、少年事件として扱われますので、上記の刑罰を受ける可能性は低いです。想定される処分として以下の3つが考えられます。

①審判不開始

②不処分

③保護観察

それぞれの処分について解説していきます。

①審判不開始とは

審判不開始とは、少年審判を開始することなく手続を終結させる処分です。少年に非行歴がなく、犯罪も軽微であり、再発のおそれがないと言える場合は審判不開始になります。

②不処分とは

不処分とは、文字通り何の処分もしないという意味です。少年審判で裁判官によって言い渡されます。少年の状況や家庭環境をふまえ、保護観察によらなくても再非行を防止できると判断した場合、不処分にします。

③保護観察とは

保護観察とは、少年を一定期間にわたり保護観察所の監督下に置く処分です。少年審判で裁判官によって言い渡されます。

保護観察になると、少年は、1か月に1回程度、保護司と面談し生活状況を報告します。保護観察所に行って再犯防止プログラムを受けることもあります。

⇒保護観察とは?保護観察中にすることや期間、遵守事項について解説

保護観察は少年院に収容されるわけではありませんが、一定の限度で日常生活にも制約が生じるそれなりに重い処分です。

「少年院に入らないのであれば保護観察でいいだろう。」と安易に考えるのではなく、お子さんのために不処分や審判不開始の獲得を目指すべきです。

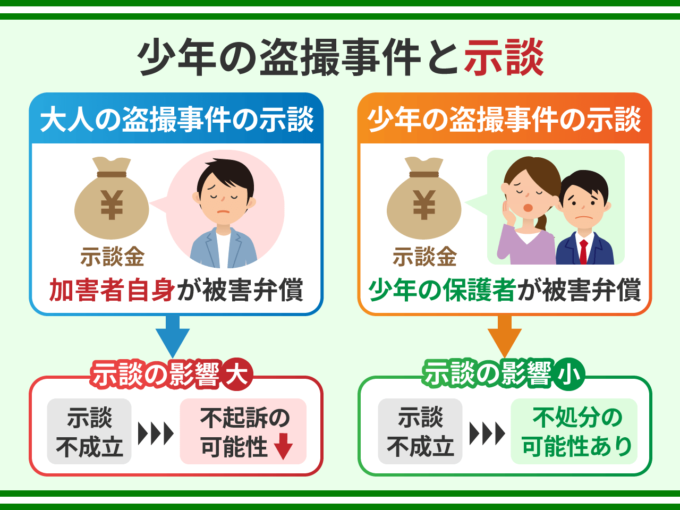

少年の盗撮事件と示談

大人の盗撮事件では、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めるにあたって、示談が最も重視されます。初犯の方であれば被害者の方と示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高いです。

⇒盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

これに対して、少年の場合は、大人の事件のように、示談が処分を画する決定的な事情になるわけではありません。示談といっても被害弁償を行うのは少年の保護者であり、少年自身が身銭を切ってお金を払うわけではないからです。

そのため、大人の事件では示談が成立しなければ不起訴は難しいですが、少年事件の場合は、示談が成立しなくても、不処分になることがあります。

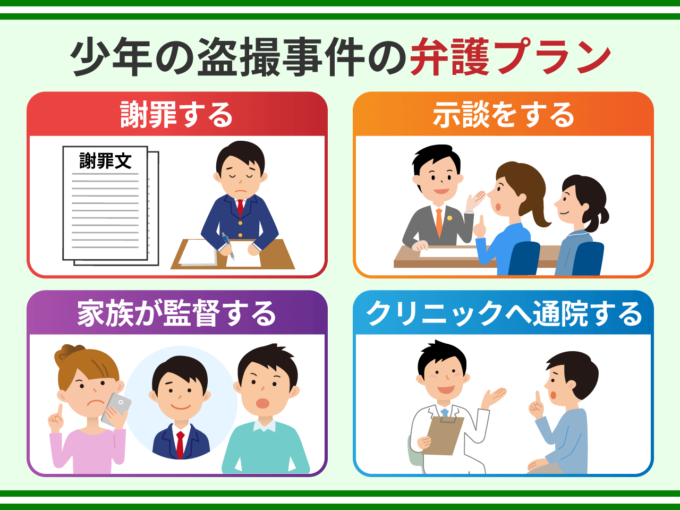

少年の盗撮事件の弁護プラン

1.謝罪する

盗撮の被害者に対して謝罪します。盗撮のような性犯罪の被害者は、加害者に会いたくないと思っているため、謝罪文をお渡しして謝罪することになります。

盗撮によって被害者にどのような被害を与えたかを少年に想像させ、謝罪文を書いてもらいます。謝罪文は弁護士を通じて被害者にお渡しします。

2.示談をする

上で述べたように、大人の事件と異なり、少年事件では、示談が決定的な要素になるわけではありません。

もっとも、親がお金を払って示談という形で被害者にお詫びすることは、少年に対して率先して責任の取り方を示すものであり、<そのような親は監督者としてふさわしい→更生の可能性が高い>と認定されやすく、少年にとってより有利な処分を得やすくなるという面はあります。

示談が成立すれば、少年審判が開かれない「審判不開始」になることもあります。捜査機関は、少年や保護者に被害者の電話番号を教えてくれませんので、示談交渉は弁護士を間に入れて行うことになります。

3.家族が監督する

再犯防止のためにはご家族の監督が不可欠です。ご家族には少年のスマートフォンの画像データを確認したり、GPSで行動管理をしてもらいます。

また、少年が受験や交友関係などの問題からストレス過多の状態になり、盗撮等の衝動的な行為に走ってしまうことがあります。普段から少年と緊密にコミュニケーションをとり、悩みに寄り添ってもらいます。

少年審判では、弁護士がご家族に質問し、少年との向き合い方やどのような監督プランを実行しているかを裁判官に直接説明してもらいます。

4.クリニックへ通院する

性依存症の治療を手がけているクリニックに通い、性に対する認知のゆがみを矯正していきます。

【認知のゆがみの例】

・盗撮は体に触れるわけではないし、そんなに傷ついていないはず。

・被害者にも落ち度がある。

・ミニスカートをはいている女性は、下着を見てもらいたいと思っている。

クリニックには、グループミーティングをメインにしているクリニックと1対1のカウンセリング形式で治療を行うクリニックがあります。

グループミーティングの参加者は20代~40代くらいの方が多く、プログラムも少年向けに作られているわけではないので、少年の場合は1対1のカウンセリングを受けられるクリニックに通院した方がよいでしょう。

通院状況を立証するため診断書や医療費の領収書を裁判所に提出します。

ウェルネスの弁護士は少年の盗撮事件で多数の不処分を獲得しています。審判不開始を獲得したこともあります。お困りの方はウェルネス(03-5577-3613)の弁護士までお気軽にご相談ください。

【関連ページ】