- トップ

- > 逮捕・勾留から起訴までの流れは?最長期間や釈放のタイミングをわかりやすく解説

- > 勾留質問とは?流れや勾留を阻止するための活動を弁護士が解説

勾留質問とは?流れや勾留を阻止するための活動を弁護士が解説

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しております。

目次

勾留質問とは?

勾留質問とは裁判官が被疑者・被告人の話を聞いて勾留するか釈放するかを決める手続です。

刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という順番で行われます。逮捕できる期間は最長3日です。これに対して、起訴前に勾留できる期間は原則10日で、勾留が延長されれば最長20日になります。

起訴後の勾留は原則2か月で1か月単位で更新することができます。

勾留されれば長期間にわたり拘束されることになるため、裁判官は勾留の判断をする前に被疑者・被告人の言い分を聞かなければなりません。その手続が勾留質問です。

勾留質問の条文は?

勾留質問は刑事訴訟法で規定されています。

【刑事訴訟法】

|

この条文は、起訴前に勾留していない被告人を起訴後に初めて勾留する際に適用されます。もっとも、起訴後に初めて被告人を勾留するケースはほとんどありません。逮捕に続いて起訴前勾留するケースが圧倒的に多いです。

起訴前の勾留についても、以下の準用規定によって上記の条文が適用されます。

【刑事訴訟法】

|

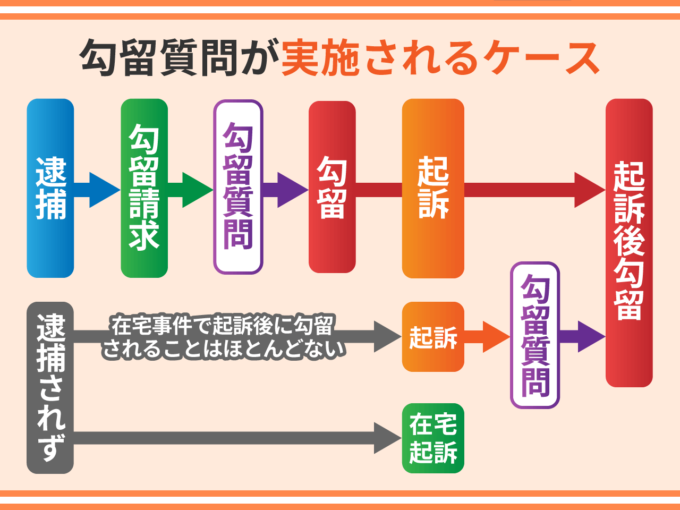

勾留質問が実施されるケース

1.起訴前の勾留質問

勾留質問は必ず実施されるわけではありません。起訴前の勾留については、検察官から勾留請求があった場合のみ実施されます。

被疑者は逮捕されると翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。取調べをした検察官が「勾留の要件に該当する」と判断した場合に限り、裁判官に勾留請求を行います。

勾留質問は、検察官の勾留請求を許可するか却下するかを判断するために実施されます。検察官が勾留請求しなければその時点で被疑者は釈放されるため、勾留質問が実施されることはありません。

2.起訴後の勾留質問

起訴前に勾留されている被疑者が起訴後も引き続き勾留される場合は、再度の勾留質問は実施されません。起訴前に勾留されていない被疑者を起訴後に勾留する場合は、勾留質問が実施されます。もっとも、実務ではこのようなケースはめったにありません。

そのため、以下では起訴前の勾留質問に限定して説明していきます。

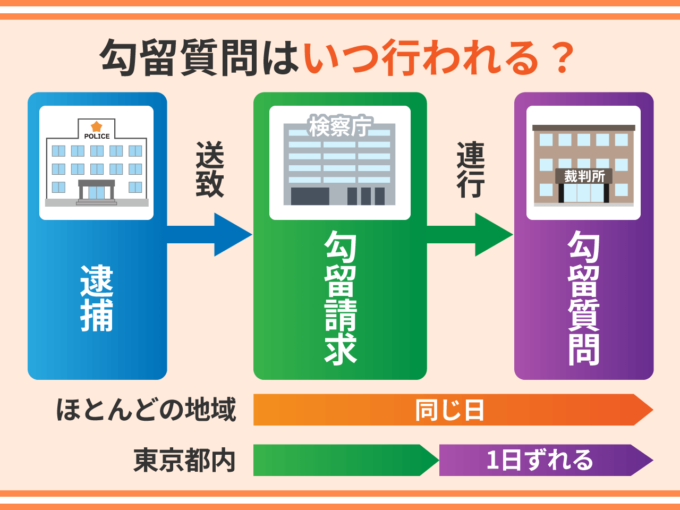

勾留質問はいつ行われる?

検察官に勾留請求されれば、被疑者は当日中に裁判所に連行されて勾留質問を受けます。検察官の勾留請求は逮捕の翌日または翌々日になされますので、勾留質問も逮捕の翌日または翌々日に実施されます。

もっとも、東京地裁や東京地裁立川支部では、被疑者の数が多すぎて1日で被疑者を検察庁と裁判所の両方に連行する時間がとれないため、勾留質問は勾留請求の翌日に実施されます。

【東京地裁・東京地裁立川支部】

勾留請求のタイミング | 勾留質問のタイミング |

逮捕の翌日 | 逮捕の2日後 |

逮捕の2日後 | 逮捕の3日後 |

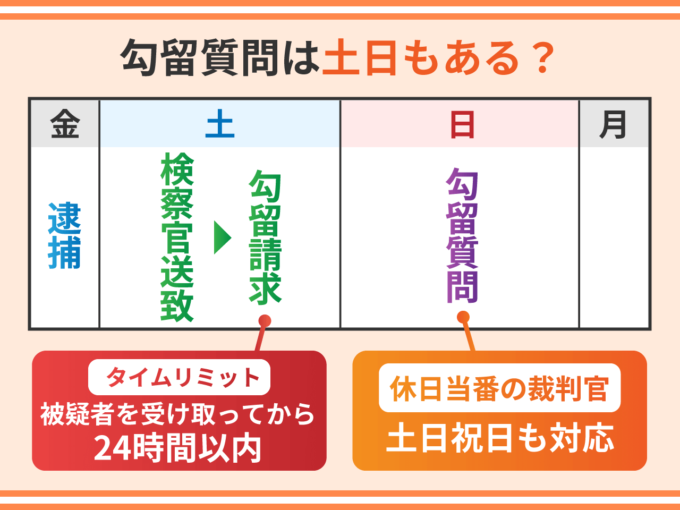

勾留質問は土日もある?

勾留質問は土日でも平日と同様に実施されます。祝日や年末年始でも通常通り実施されます。土日祝日の勾留質問は、休日当番の裁判官が担当します。

刑事訴訟法で勾留請求のタイムリミットは検察官が被疑者を受け取ってから24時間とされています。土日を理由としてタイムリミットが延長されることはありません。そのため、土日であっても勾留質問は実施されます。

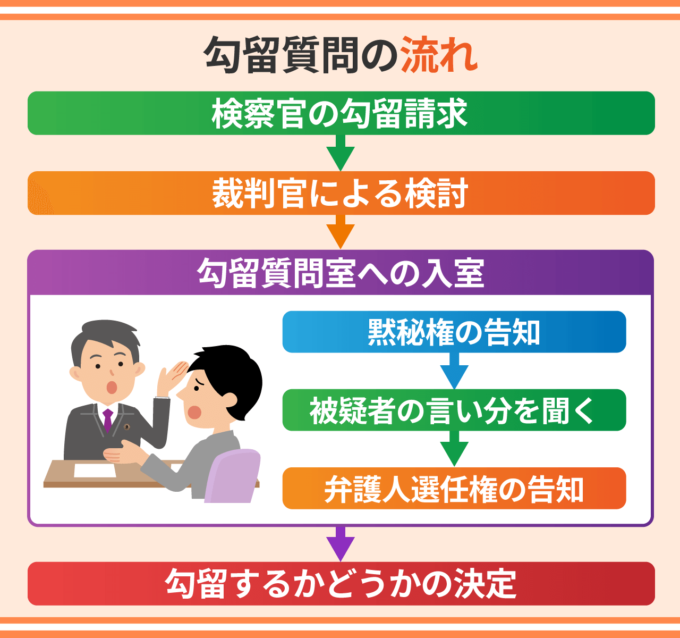

勾留質問の流れは?

勾留質問の流れは次の通りです。

①検察官の勾留請求

検察官が勾留請求書と事件の記録を裁判所に提出します。

②裁判官による検討

裁判官が勾留質問に入る前に検察官から提出された勾留請求書と捜査資料を検討します。この時点で被疑者を勾留するか釈放するかを決めていることが多いです。

③勾留質問室への入室

裁判官が書記官と一緒に勾留質問室に入ります。その後、被疑者が手錠や腰縄を外された状態で勾留質問室に入ります。護送の警察官は部屋の外で待機します。勾留質問は公開されませんので、弁護士であっても同席することはできません。

④黙秘権の告知

裁判官が被疑者に対して、氏名・年齢・住居・職業を確認した後、「ずっと黙っていることもできますし、一つ一つの質問に対して黙っていることもできます。」と言って黙秘権の告知をします。

⑤被疑者の言い分を聞く

裁判官が勾留請求書に書かれている被疑事実を被疑者に読み聞かせ、「何か言いたいことはありますか?」と尋ねます。被疑者が発言した場合は、書記官がその内容を勾留質問調書に記載します。黙秘した場合はその旨記載します。

⑥弁護人選任権の告知

裁判官が被疑者に対して弁護人を選任する権利があることを説明します。国選弁護人についても説明します。

⑦勾留するかどうかの決定

裁判官が勾留請求を許可する場合は勾留状を発付します。却下する場合は勾留請求書に「勾留請求却下」のゴム印を押して、記録と一緒に検察官に戻します。

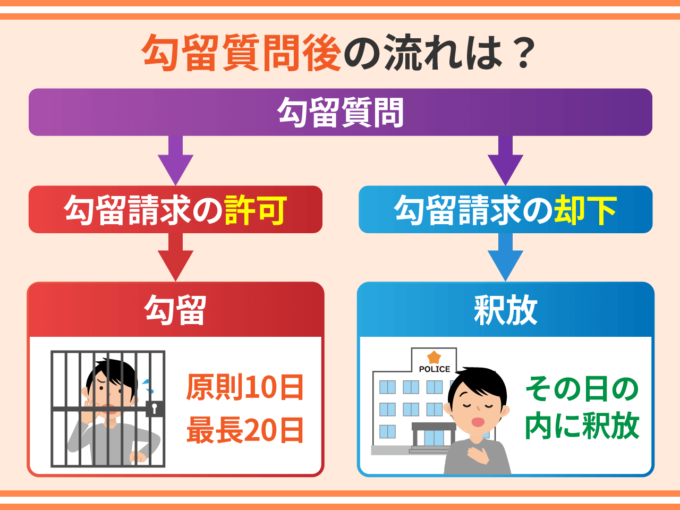

勾留質問後の流れは?

勾留質問後に裁判官は検察官の勾留請求を許可するか却下します。裁判官が勾留請求を却下した場合、検察官は被疑者を釈放するよう警察に指示します。

⇒【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

裁判官が勾留請求を許可した場合は、被疑者は勾留されます。勾留期間は原則10日ですが、やむを得ない事由があると認められときは、検察官の請求により、10日を限度として勾留を延長することができます。

そのため、勾留の最長期間は20日になります。検察官は、勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。

勾留質問の問題点

裁判官は、中立の立場から検察官の勾留請求に理由があるかどうかを判断します。といっても、被疑者の話を親身に聞いてくれるわけではありません。

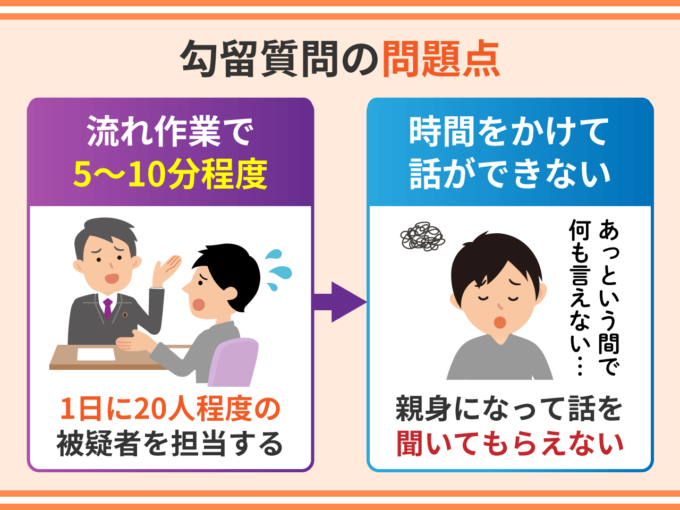

勾留質問ははっきり言ってやっつけ作業になっています。東京地裁のような大きな裁判所では、裁判官は一人あたり20人程度の被疑者を担当しています。

裁判官はいったん勾留質問室に入ると、ぶっ続けで被疑者の勾留質問をこなしていきます。一人当たり5分から10分くらいで、流れ作業のように次から次へと進めていきます。

帰りの護送バスが出発する時間も決まっていますので、「とにかく早く終わらせよう。」と考えている裁判官が多いです。

そのため、建前上は、被疑者は言い分を述べることができるとされていますが、実際は、時間をかけて話をできるような雰囲気ではありません。話をしようとしても、「~ということですね。」と裁判官に短くまとめられてしまうことが多いです。

「あっという間に終わってしまい何も言えなかった。」と感じる被疑者がほとんどです。

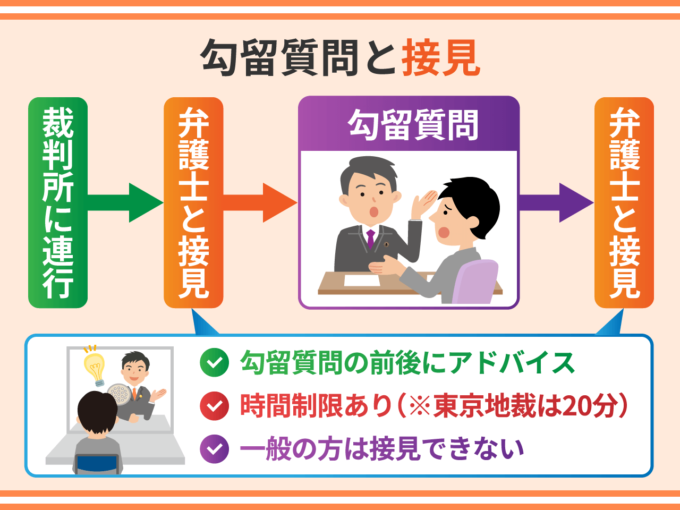

勾留質問と接見

弁護士は勾留質問の前後に裁判所の接見室で被疑者と接見することができます。警察署での接見と異なり、裁判所で接見する場合は時間が制限されることが多いです。東京地裁では最長20分に制限されています。

なお、一般の方は裁判所で接見することはできません。

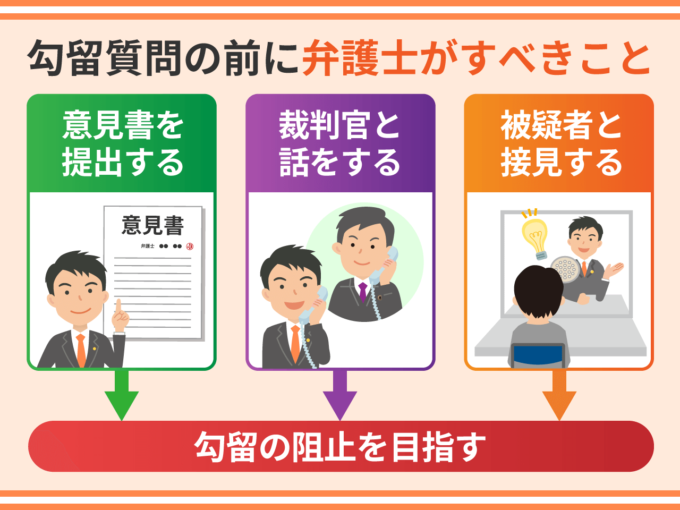

勾留質問の前に弁護士がすべきこと

1.意見書を提出する

裁判官は勾留質問をする前に、勾留するか釈放するかを事実上決めていることが多いです。また、被疑者が勾留質問で言い分を述べる時間はほとんどありません。

そのため、勾留を阻止するためには、事前に弁護士が意見書を作成し、勾留質問が始まる前に裁判官に提出して読んでもらう必要があります。

2.裁判官と話をする

ほとんどの裁判官は、勾留質問に入る前のタイミングであれば、弁護士と電話で話をしてくれます。弁護士が裁判官と直接話をすることにより、裁判官がどのようなことを問題と考えているかがわかります。

3.被疑者と接見する

裁判官と話しをした後、弁護士が裁判所で被疑者と接見し、裁判官の問題意識をフィードバックして、勾留質問に備えてもらいます。

【具体例】 痴漢事件(迷惑防止条例違反)の勾留質問の前に弁護士が裁判官と話をする。 ⇒裁判官から「被疑者が被害者に接触しないようにするため、通勤路線の変更はできませんか?」と言われる。 ⇒弁護士が裁判所で被疑者と接見し、上記内容を伝える。 ⇒通勤路線を変更してもらう。 ⇒その後の勾留質問で被疑者から変更後の路線を裁判官に伝えてもらう。 |

【勾留質問前の弁護活動】(イメージ)

7月1日午後6時 | 弁護士が被疑者と接見 |

7月2日午前11時 | 弁護士が意見書を裁判所に提出 |

7月2日午前11時10分 | 弁護士が裁判官と面接 |

7月2日午前11時20分 | 弁護士が被疑者と接見 |

7月2日午後3時 | 勾留請求却下 |

7月2日午後6時30分 | 警察署で釈放 |

逮捕後の流れについて |

勾留質問とは?裁判官が釈放するか勾留するかを決める手続 |

釈放について |

弁護士について |