- トップ

- > 傷害事件に強い弁護士に相談!傷害の弁護士費用や相談・依頼のメリット

傷害事件に強い弁護士に相談!傷害の弁護士費用や相談・依頼のメリット

傷害事件はふつうの人でもちょっとしたきっかけで起こしてしまうことがあります。自分や家族が傷害事件を起こした場合は、まずは弁護士に相談した方がよいでしょう。

このページでは以下のような疑問についてウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が解説しました。

☑ 傷害事件で弁護士に相談・依頼するメリットは?

☑ 傷害事件で依頼できる弁護士は?

☑ 傷害事件に強い弁護士は?

☑ 傷害事件の弁護士の選び方は?

☑ 傷害事件の弁護士費用の相場は?

☑ 傷害事件の示談金の相場は?

ウェルネス法律事務所は法テラス出身の弁護士が設立した弁護士費用が安い法律事務所です。

☑ 弁護士費用をおさえて示談の成功率を高めたい

☑ 大手の事務所に相談したが弁護士費用が高すぎて払えない

☑ 不起訴になった後に借金漬けになりたくない

このような方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)の弁護士にご相談ください。

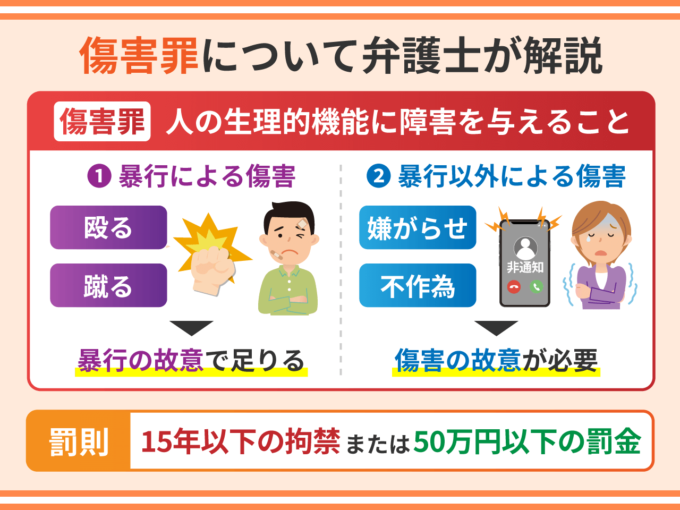

傷害罪について弁護士が解説

1.傷害とは?

傷害罪の「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えることです。傷害事件の最もよくあるケースは、被害者を殴ったり蹴ったりして打撲や骨折などのケガを負わせることです。

このような外傷だけでなく、失神やPTSD、めまいも生理的機能の障害といえるので傷害罪にあたります。

2.傷害の手段は?

人に傷害を負わせる手段としては、殴る・蹴るといった暴行が一般的ですが、暴行によらない無形的な方法でもよいとされています。

暴行によらない傷害の例として、無言電話などの嫌がらせによりPTSDなどを発症させた場合や性行為によって性病にかからせた場合、睡眠薬を飲ませて意識もうろうとさせた場合があります。

3.傷害罪の罰則は?

傷害罪の罰則は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。傷害には全治1週間に満たない軽傷からひん死の重傷まで様々なものがあるため、それに応じて刑罰の幅も広くなっています。

拘禁刑とはこれまでの懲役刑と異なり刑務作業が義務とされておらず、受刑者の状況に応じて柔軟に刑務作業を科したり更生プログラムを受けさせることができる刑罰です。

【刑法】

|

傷害事件で逮捕される確率は?

傷害事件の逮捕率は51%です。

*根拠…2024年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

警察に被害届や診断書が出され傷害事件になれば、約半数の被疑者が逮捕されることになります。傷害事件で逮捕された後に勾留される確率は80%、勾留が延長される確率は63%です。

*勾留率の根拠…2024年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮及び逮捕後の措置別人員

*勾留延長率の根拠…2024年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の勾留後の措置、勾留期間別及び勾留期間延長の許可、却下別人員

傷害事件で逮捕されやすいケースは?

傷害事件で逮捕されやすいケースは以下の5つです。

①重傷を負わせたケース

②泥酔して傷害事件を起こしたケース

③複数人で傷害事件を起こしたケース

④凶器を使用したケース

⑤DVのケース

①から⑤のいずれにも該当しなければ。逮捕されずに在宅事件として進められることもあります。

傷害事件で逮捕された場合の流れは?

刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という順番で進みます。逮捕は最長でも3日しかできませんが、勾留されると起訴前の時点で最長20日にわたって拘束されます。逮捕から勾留までの流れを以下のとおりです。

1.検察官の勾留請求

傷害罪で逮捕されると翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断すると被疑者の勾留を請求します。それらのおそれがない判断すると被疑者を釈放します。

⇒【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

釈放されれば在宅事件に切り替わります。

2.裁判官の勾留質問

勾留を請求されると当日か翌日に裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます。裁判官も「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断すれば、検察官の勾留請求を許可します。その結果、被疑者は勾留されます。

それらのおそれがないと判断すると被疑者は釈放されます。

⇒【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

釈放されれば在宅事件に切り替わります。

3.勾留された後の流れ

勾留されたら原則10日、勾留が延長されたら最長20日にわたって留置されます。検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。

⇒逮捕・勾留から起訴までの流れは?

傷害事件で逮捕されない場合の流れは?

傷害事件で検挙されれば必ず逮捕されるわけではありません。およそ2人に1人は逮捕されずに在宅事件として捜査されます。逮捕された場合の手続については法律で厳格な期間制限が定められていますが、在宅事件の場合は期間制限はありません。

在宅事件の場合も身柄事件と同様に警察⇒検察という順番で捜査が進んでいきます。通常は警察に検挙されてから2,3カ月で捜査資料が検察官に引き継がれます。この引継ぎのことを「書類送検」(しょるいそうけん)といいます。

書類送検された時点で担当の検察官が決まります。検察官は2,3か月で被疑者を起訴するか釈放するかを決めます。起訴されれば刑事裁判が始まります。不起訴になれば刑事裁判になることなく手続は終了します。

傷害事件を弁護士に相談するメリットは?

弁護士の接見は傷害事件を弁護士に相談するメリットは次の3つです。

1.傷害事件の流れがわかる

普通の人でも、ちょっとしたトラブルから傷害事件を起こしてしまうことがあります。お酒に酔って気が大きくなって、駅の職員やタクシーの運転手に手を出してケガをさせてしまうこともあります。

傷害事件を起こしてしまった方やご家族は、「これからどうなるのか?」と不安な気持ちでいっぱいのことでしょう。弁護士に相談することにより、傷害事件の流れや早期釈放・不起訴への道筋が見通せるようになり、不安が軽減されます。

2.取調べの対応方法について教えてもらえる

傷害事件で逮捕されるとすぐに警察署に連行され取調べを受けることになります。取調官は被疑者に有利な事情を供述調書になかなか記載してくれません。むしろ、被疑者にプレッシャーをかけて被疑者にとって不利な調書を作成します。

不利な調書が作成されると、不起訴の獲得が困難になったり、処分が重くなってしまいます。弁護士に相談すれば、取調べにどのように対応すれば不利な調書をとられないかを教えてもらえます。

3.傷害事件の弁護士費用がわかる

傷害事件について弁護士に相談すれば、弁護士費用についても教えてくれます。弁護士費用は法律事務所のホームページでも紹介されていますが、ケガの程度や被害者の数、前科・前歴の有無などの事情によって費用が変わってきます。

弁護士に相談することにより具体的な金額がわかります。

傷害事件を弁護士に相談するタイミングは?

1.家族が傷害で逮捕された場合

家族が傷害で逮捕されたら一刻も早く弁護士に相談しましょう。2024年版検察統計年報によれば、逮捕後に勾留される確率は80%です。勾留されれば不起訴になっても原則10日、最長20日にわたり拘束されます。

逮捕されてから勾留されるか釈放されるか決まるまで最短で1日、最長でも3日しかありません。勾留されてからでは釈放に持ち込むことが難しくなるため、家族が逮捕されたら一刻も早く弁護士に相談して勾留を阻止してもらいましょう。

2.傷害事件を起こして逃げた場合

傷害事件を起こして逃げた場合、被疑者として特定されれば逮捕されるリスクがあります。逮捕の要件は逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれですが、現場から逃げている以上、逃亡のおそれは推認されてしまいます。

傷害事件は酒に酔った人が駅の構内やタクシー車内、繁華街で起こすことが多いですが、これらの場所には防犯カメラが設置されているため、防犯カメラをリレー式に確認することによって特定されることもあります。

犯人として特定された後に警察署に出頭しても自首は成立しません。自首しようか悩んでいるうちに先に逮捕されてしまい後悔するケースもあります。自首を検討している方は可能な限り早いタイミングで弁護士にご相談ください。

3.検察官から呼び出された場合

検察官から電話や手紙で「取調べをしたいので検察庁に出頭してください」と言われることがあります。何も準備せずに検察庁に行くと、そのまま略式手続の説明を受けて数日後に略式起訴されることがあります。

略式起訴されると裁判所から自宅に罰金額が記載された略式命令が届きます。罰金であっても前科がついてしまいます。この時点で弁護士に依頼してもどうすることもできません。

略式命令に異議を申し立てると正式裁判に移行し公開法廷で審理されることになりますが、正式裁判で審理されても罰金という結論は変わりません。そのような流れを阻止するためにお早目に弁護士にご相談ください。弁護士がご依頼を受けて、検察官に対して示談の申し入れをしたり、取調べを延期するよう交渉します。

傷害事件を弁護士に相談する費用は?

傷害事件を弁護士に相談する際の費用相場は30分あたり5500円(税込)です。

最近では無料相談を実施している法律事務所も増えてきました。無料相談できる場合でも、初回30分無料とか60分無料というように回数や時間の制限があるため、事件の概要や聞きたいことを事前にまとめておくとよいでしょう。

傷害事件に強い弁護士による無料相談

ウェルネスでは器物損壊の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。

| 傷害事件で逮捕された方のご家族 | 初回60分の無料相談 |

| 傷害事件で警察の取調べを受けている方 | 初回30分の無料相談 |

| 傷害事件で家宅捜索を受けた方 | |

| 傷害事件で警察から電話がかかってきた方 | |

| 傷害事件で逮捕されたが釈放された方 |

傷害事件の無料相談をご希望の方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。

傷害事件を弁護士に依頼するメリットは?

傷害事件について釈放や不起訴といった目に見える結果を実現するためには、弁護士に相談するだけではなく依頼する必要があります。傷害事件を弁護士に依頼することにより以下の4つの可能性が上がります。

①逮捕・報道を回避する

②早期に釈放させる

③示談をまとめる

④不起訴を獲得する

それでは個別に見ていきましょう。

①逮捕・報道を回避する

傷害事件を起こして現場から逃げた場合でも、自首をすることにより逮捕を回避できる可能性が高くなります。自首という形で警察署に出頭して捜査に協力することにより、逃亡や証拠隠滅のおそれが低下したと判断されやすくなるためです。

本人の精神的な負担を軽減しつつスムーズに自首が成立するよう、弁護士が同行します。出頭後も警察署で待機し、

⇒傷害事件で自首して逮捕・報道を回避する-弁護士費用も解説

傷害事件の被疑者が報道されるのは、逮捕された場合です。逮捕されなければ、有名人でない限り報道されることはありません。自首をすることにより逮捕を回避することができれば、報道も回避できることになります。

②早期に釈放させる

傷害事件で逮捕された被疑者を釈放させるためには、勾留を阻止することが必要です。いったん勾留されれば釈放のハードルが上がるため、数日で釈放に持ち込むことは容易ではありません。

依頼を受けた弁護士が早期に被疑者と接見し、被害者に接触しない旨の誓約書にサインしてもらいます。ご家族にも身元引受書を作成してもらいます。勾留の要件に該当しないことを指摘した意見書に上記の書面を添付して、弁護士が検察官や裁判官に提出します。

③示談をまとめる

傷害事件で最も重要な弁護活動は被害者との示談交渉です。示談がまとまれば、不起訴になる可能性が高くなります。不起訴になれば処罰されることはなく、前科がつくこともありません。起訴後に示談が成立すれば執行猶予がつく可能性が高まります。

示談交渉をするためには、被害者の連絡先を把握している必要があります。傷害事件の被害者は、仕返し等をおそれて加害者に個人情報を知られたくないと思っています。捜査機関も被害者の気持ちを尊重しますので、加害者には被害者の連絡先を教えてくれません。

弁護士が窓口になれば、被害者の不安も軽くなり、連絡先を教えてくれることが多いです。弁護士が被害者の心情に配慮しつつ適正な金額で示談をまとめます。

④不起訴を獲得する

被害者との間で示談がまとまらなくても、軽傷事件であれば、被害弁償や供託をすることにより不起訴になる余地があります。

示談は「許します」等と記載された書面に被害者にサインしてもらうことです。被害弁償はそのような書面を作成することなく賠償金のみ被害者に支払うことです。被害弁償の方が示談にくらべて被害者にとって受け入れやすくなります。

被害弁償にも応じてくれない場合は法務局に供託をすることが考えられます。供託をすれば、被害者は何時でも供託金を受けとることができるので、検察官によって被害弁償に尽力していると評価されやすくなります。

「相手から殴りかかってきたので反撃をしたらケガをさせてしまった」-このようなケースでは、正当防衛が成立する余地があります。正当防衛が成立すれば違法性がなく、傷害罪は成立しません。

弁護士が本人からヒアリングし、正当防衛を裏づける事情があれば、検察官に指摘して不起訴を求めます。

傷害事件で依頼できる弁護士は?私選・国選・当番

傷害事件で依頼できる弁護士は、私選弁護人、国選弁護人、当番弁護士の3種類です。各弁護士ごとにメリットとデメリットをみていきましょう。

1.私選弁護人とは

私選弁護人とは本人や家族から刑事弁護の依頼を受けて弁護活動をする弁護士です。

| 私選弁護人のメリット | 私選弁護人のデメリット |

いつでも依頼できる 傷害事件に強い弁護士を選べる | 弁護士費用がかかる |

2.国選弁護人とは

国選弁護人とは、貧困等の理由により私選弁護人に依頼できない方のために裁判所が選任する弁護士です。国選弁護人の利用条件は、原則として資産が50万円未満であることです。

| 国選弁護人のメリット | 国選弁護人のデメリット |

多くのケースで費用が無料 | 勾留された後しか選任されない 傷害事件に強い弁護士を選べない |

⇒国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説

3.当番弁護士とは?

当番弁護士とは、弁護士会から派遣され逮捕された方と1回接見する弁護士です。

| 当番弁護士のメリット | 当番弁護士のデメリット |

逮捕後であればいつでも依頼できる 弁護士費用が無料 | 傷害事件に強い弁護士を選べない |

⇒当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!

国選弁護人と当番弁護士の呼び方については以下のページをご覧ください。

⇒逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

傷害事件はどの弁護士に依頼すべき?

1.傷害事件で逮捕されたとき

傷害事件で逮捕されたら、弁護士費用はかかりますが、私選弁護人に依頼するのがベストです。

私選弁護人であれば逮捕当日から勾留阻止に向けた活動を始めることができます。また、依頼をする側で弁護士を選ぶことができるため、傷害事件に強い弁護士を探して依頼することができます。

2.傷害事件で逮捕されていないとき

逮捕されずに在宅捜査を受けている方は、私選弁護人しか依頼できません。国選弁護人や当番弁護士は身柄拘束されていることが利用条件になっているため、依頼できないのです。

在宅事件であっても、取調べが終わり起訴(公判請求)されれば国選弁護人を利用することはできますが、起訴後に選任されるため不起訴を獲得するための弁護活動はできません。

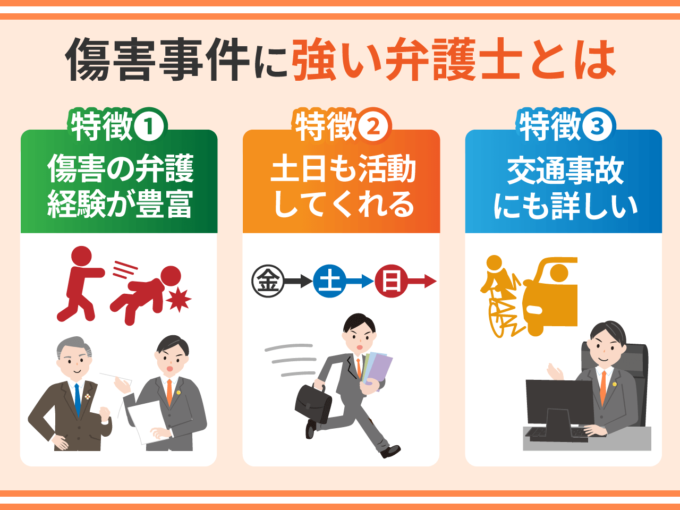

傷害事件に強い弁護士とは?

私選弁護人に依頼する場合、「弁護士を選べる」というメリットを活かして、傷害事件に強い弁護士に依頼したいものです。傷害事件に強い弁護士の特徴は次の3つです。

1.傷害の弁護経験が豊富

傷害事件の弁護経験が豊富な弁護士であれば、早期釈放に持ちこむポイントや示談交渉のノウハウを熟知しているので、ベストな活動を期待できます。弁護士の多くは民事事件や会社法務をメインにしており、傷害のような刑事事件をメインにしている弁護士は少数派です。

傷害事件の弁護経験があまりない弁護士に依頼すると、「勾留ありき」、「罰金ありき」で進められてしまうことがあります。

2.土日も活動してくれる

勾留請求や勾留質問といった逮捕後の手続は、土日であっても延期されません。平日と同じように実施されます。示談交渉をする際も、平日は被害者が仕事で忙しく、土日しか面談の機会がとれないことがあります。

土日も動いてくれる弁護士であれば、途切れのない弁護活動が可能になります。

3.対応が早い

傷害事件で逮捕されれば、勾留されるか釈放されるか決まるまで最短で1日、最長でも3日しかありません。逮捕された時点でそもそもタイムリミットが迫っているため、弁護士の動き出しが遅れると、勾留を阻止するための十分な活動ができなくなってしまいます。

受任した当日に接見に行ってくれる弁護士であれば、勾留阻止の可能性が上がります。

4.交通事故にも詳しい

傷害事件は被害者にケガをさせたという点で交通事故に類似しており、慰謝料の相場についても、交通事故の相場を参考にして決まることが多いです。

交通事故の分野では慰謝料等の相場が明確に決まっており、「赤い本」(損害賠償額算定基準)にまとめられています。裁判官も赤い本を見ながら判決書を作っていきます。交通事故に詳しい弁護士であれば、被害者から理不尽な要求をされても、きちんと筋道をたてて反論することができます。

傷害事件の弁護士費用の相場は?

傷害事件の弁護士費用の相場は、逮捕されているケースで合計60万円から120万円、逮捕されていないケースで合計80万円から160万円です。

逮捕されている場合は、勾留を阻止するために、弁護士がすぐに接見に行ったり、意見書を作成する必要があるため、逮捕されていない場合よりも弁護士費用は高くなります。

傷害容疑を否認する場合は、自白調書をとられないよう弁護士がたびたび接見したり、法廷で被害者や目撃者に反対尋問をする必要があるため、容疑を認めている場合に比べて弁護士費用は高くなります。

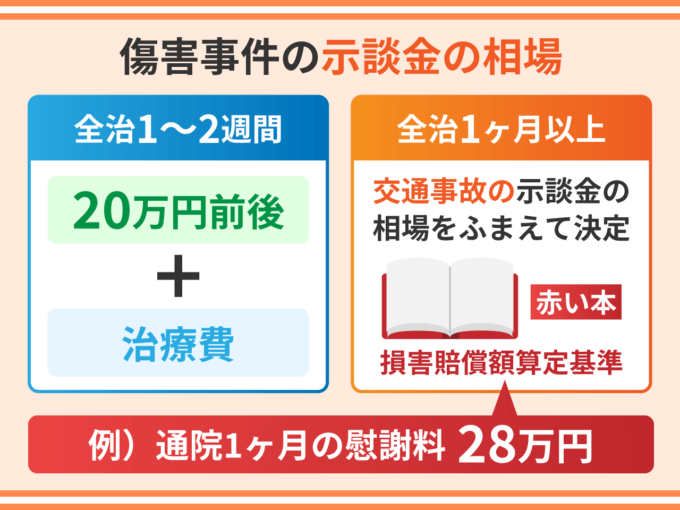

傷害事件の示談金の相場は?

傷害事件の示談金の相場は、ケガの程度によって異なります。そのため、以下では、全治1~2週間の軽傷事例と全治1か月以上の重傷事例に分けてみていきます。

1.傷害事件の示談金-軽傷事例

全治1~2週間の軽傷事例のケースでは、治療費を除いて20万円程度が示談金の相場になります。

2.傷害事件の示談金-重傷事例

全治1か月以上の重傷事件では、示談金は交通事故の賠償金の相場をふまえた額になることが多いです。交通事故の示談金の相場は「損害賠償額算定基準」(赤い本)という本にまとめられています。全体像は以下のようになります。

| 治療費、通院交通費 | 実費 |

| 休業損害 | 休業日数×1日あたりの給与額になります。 |

| 入通院慰謝料 | 入通院の期間によって決まります。赤本では通院期間1ヶ月で28万円になります。 |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺症が生じた場合に発生します。後遺症は程度に応じて1級~14級に分類されます。交通事故の場合は後遺症が発生することも少なくありませんが、刑事の傷害事件で後遺症が残るケースは少ないです。 |

| 逸失利益 |

相互傷害で相手方にも過失がある場合は、交通事故と同様に過失相殺を主張することもあります。

傷害事件の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

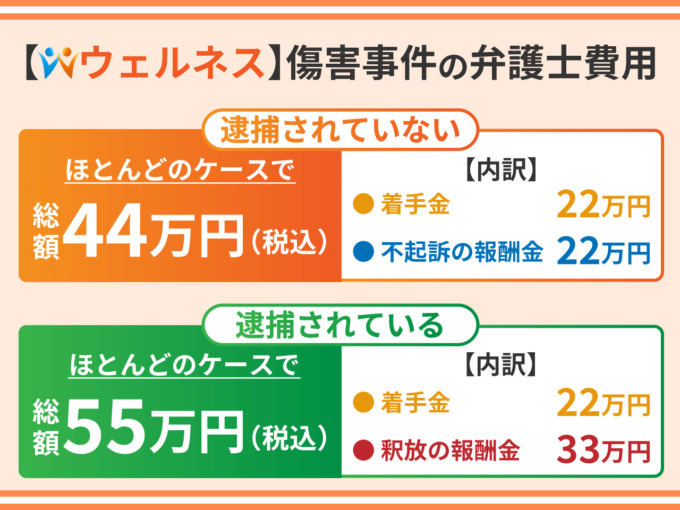

ウェルネスの傷害事件の弁護士費用は、不起訴になった場合で税込44万円(逮捕されていないケース)または税込55万円(逮捕されたケース)です。

内訳は以下の通りです(初犯の方の料金プランです)。

【逮捕されていないケース】

| 着手金 | 22万円(税込) |

| 不起訴の報酬金 | 22万円(税込) |

| 示談交渉の着手金 | 無料 |

| 示談成立の報酬金 | 無料 |

| 実費 | 無料 |

| 合計 | 44万円(税込) |

【逮捕されているケース】

| 着手金 | 33万円(税込) |

| 釈放の報酬金 | 22万円(税込) |

| 示談交渉の着手金 | 無料 |

| 示談成立の報酬金 | 無料 |

| 不起訴の報酬金 | 無料 |

| 接見日当 | 無料 |

| 実費 | 無料 |

| 合計 | 55万円(税込) |

傷害に強い弁護士が解説!